Особенности брюсовской поэзии (Брюсов)

Биография

Биография писателя

Произведения

5 произведений

Сочинения

54 сочинения

Сочинение

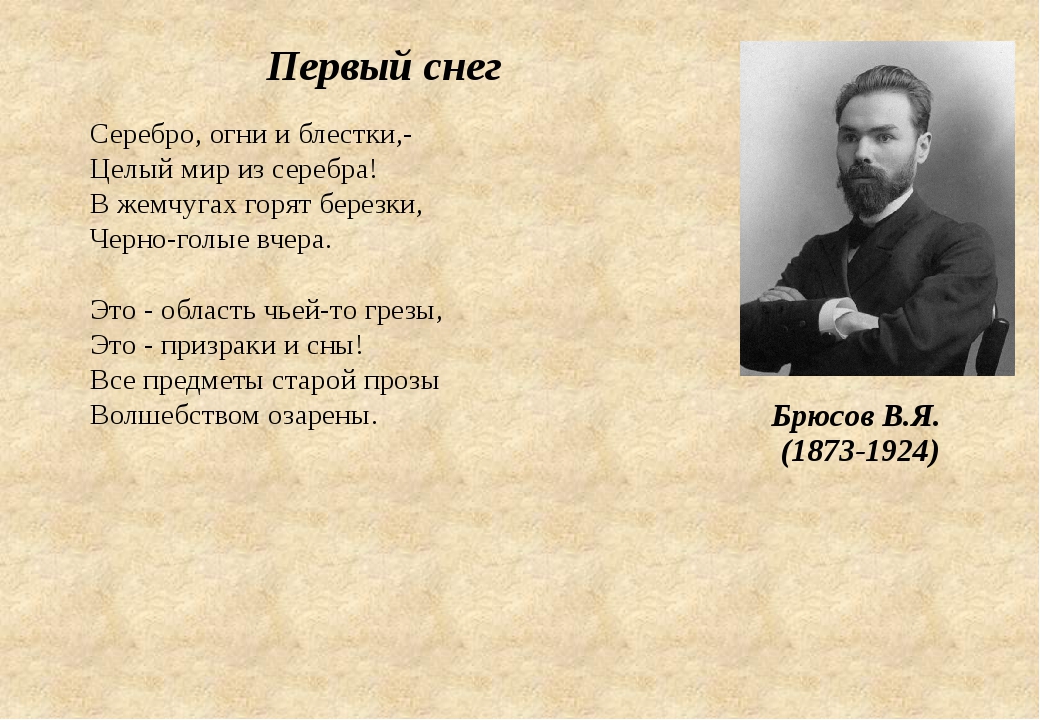

Валерий Яковлевич Брюсов

Вперед, мечта, мой верный вол!

Неволей, если не охотой!

Я близ тебя, мой кнут тяжел,

Я сам тружусь, и ты работай!

Строки, взятые как эпиграф, были написаны Брюсовым в 1902 году, когда вся читающая Россия видела в нем лидера русского символизма, истинно декадентского поэта. Однако в этих строках мечта, долженствующая по расхожим канонам декаданса парить, прорываться в иррациональное, ловить уходящие, ускользающие образы, обращается в тяжко влекущего свой груз вола.

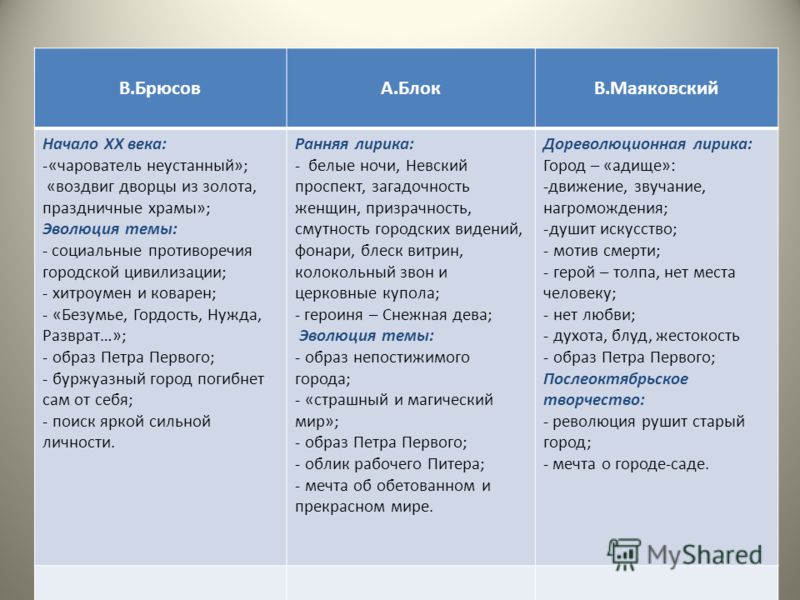

Русский символизм был прочно связан в читательском представлении с визионерством, неустойчивостью и туманностью чувств, мнений, красок, со стремлением уловить нечто запредельное, с мистицизмом. У Брюсова можно встретить немало стихов, казалось бы отвечающих таким представлениям, стихов, где поэтизируется одиночество, отъединенность человека в людском море, духовная опустошенность. Но даже в первые годы творческого пути у него нередки стихи о «молодой суете городов», ему свойственна четкая картинность, фламандская живописность в передаче жизненных впечатлений и исторических образов.

У Брюсова можно встретить немало стихов, казалось бы отвечающих таким представлениям, стихов, где поэтизируется одиночество, отъединенность человека в людском море, духовная опустошенность. Но даже в первые годы творческого пути у него нередки стихи о «молодой суете городов», ему свойственна четкая картинность, фламандская живописность в передаче жизненных впечатлений и исторических образов.

Этот контраст, соединение, казалось бы несоединимых черт представляет собой одну из особенностей брюсовской поэзии и его творческого пути. Быть может , никто из русских поэтов столь быстро и остро не почувствовал бесперспективность символизма, ограниченность его литературной программы; но именно Брюсова критика нарекла классиком символизма. Причем это суждение держалось и тогда, когда символизм был давно мертв, сообщество поэтов, его исповедовавших, распалось, а сам Брюсов четко объяснил свое отношение к нему и причины перехода на иные литературные позиции. Правда, Брюсов давал немало оснований для подобных утверждений. Обращаясь к новым темам, властно раздвигая горизонты поэтического творчества, открывая новые возможности стиха, он в то же время оставался адептом тех учений, от которых сам же уходил…

Обращаясь к новым темам, властно раздвигая горизонты поэтического творчества, открывая новые возможности стиха, он в то же время оставался адептом тех учений, от которых сам же уходил…

Три с небольшим десятилетия продолжалась его творческая жизнь. Брюсов умер, когда ему едва минуло пятьдесят лет. За эти относительно короткие годы он прошел необычайно яркий путь. Один из самых рьяных участников разного рода декадентских изданий и манифестаций, он позже сближается с М.Горьким, после революции открыто переходит на сторону победившего народа, не только принимает совершившийся исторический поворот, но становится одним из активных строителей новой жизни, вступает в Коммунистическую партию, ведет большую работу по организации издательского дела, подготовке литературных жанров, налаживанию литературной жизни в молодой Советской стране.

Есть нечто общее, что соединяло между собой все этапы творческого пути этого выдающегося писателя. Убежденность в неумирающей ценности завоеваний человеческого духа , вера в силу человека, уверенность в его способности преодолеть все сложности жизни, разгадать все мировые загадки, решить любые задачи и построить новый мир, достойный человеческого гения,- неизменно одушевляли Брюсова. Он оставался верен этим представлениям- не только как содержательной, сюжетной линии творчества , но как позиции, точке зрения на историю и современность — оставался верен всю свою жизнь.

Он оставался верен этим представлениям- не только как содержательной, сюжетной линии творчества , но как позиции, точке зрения на историю и современность — оставался верен всю свою жизнь.

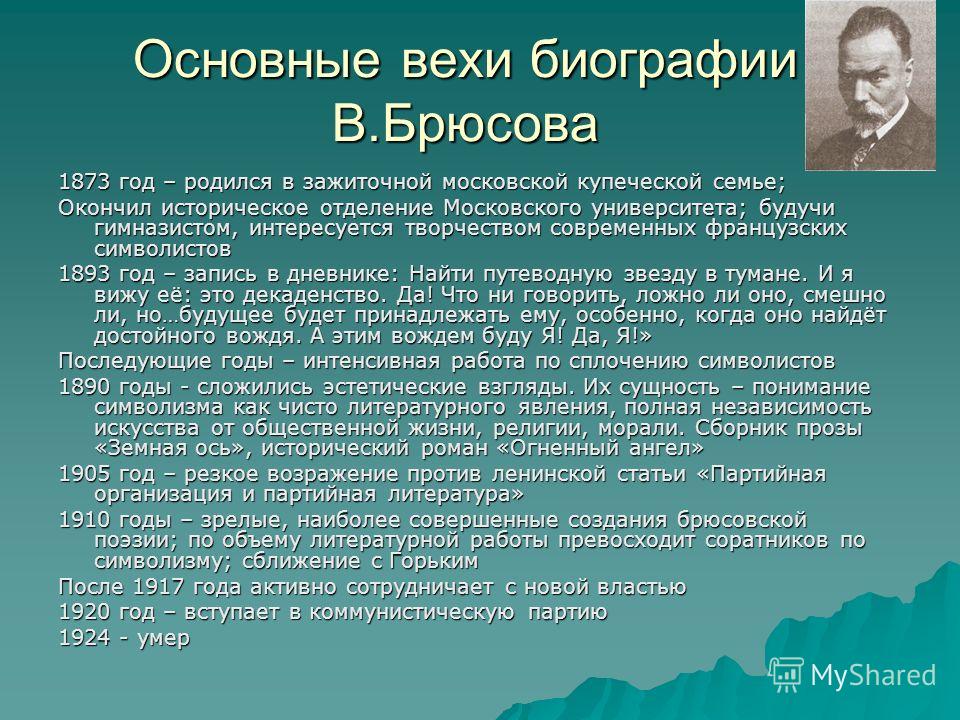

Валерий Яковлевич Брюсов родился 1 (13) декабря 1873 года в Москве, в купеческой семье среднего достатка. Позднее он писал: « Я был первым ребенком и явился на свет, когда еще отец и мать переживали сильнейшее влияние идей своего времени. Естественно, они с жаром предались моему воспитанию и притом на самых рациональных основах… Под влиянием своих убеждений родители мои очень низко ставили фантазию и даже все искусства, все художественное». В автобиографии он дополнял: «С младенчества я видел вокруг себя книги (отец составил себе довольно хорошую библиотеку) и слышал разговоры об «умных вещах».. От сказок, от всякой «чертовщины» меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и о принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножению… Я… не читал ни Толстого, ни Тургенева, ни даже Пушкина; изо всех поэтов у нас в доме было сделано исключение только для Некрасова, и мальчиком большинство его стихов я знал наизусть. »

»

Детство и юношеские годы Брюсова не отмечены чем-либо особенным. Гимназия, которую он окончил в 1893 году, все более глубокое увлечение чтением, литературой. Потом историко-филологический факультет Московского университета. Десяти-пятнадцатилетним подростком он пробует свои силы в прозе, пытается переводить античных и новых авторов. «Страсть.. моя к литературе все возрастала,- вспоминал он позже.- Беспрестанно начинал я новые произведения. Я писал стихи, так много, что скоро исписал толстую тетрадь Poesie, подаренную мне. Я перепробовал все формы- сонеты, тетрацины, октавы, триолеты, рондо, все размеры. Я писал драмы, рассказы, романы… Каждый день увлекал меня все дальше. На пути в гимназию я обдумывал новые произведения, вечером, вместо того чтобы учить уроки, я писал.. У меня набирались громадные пакеты исписанной бумаги».

Все более ясным становилось желание целиком посвятить себя литературному творчеству. К гимназическим годам относятся и его первые выступления в печати, в том числе и такой характерный случай. Поместив в «Листке объявлений и спорта» небольшую заметку без подписи, Брюсов в другом журнале выступил под псевдонимом с возражением на свою же статью. Он намеревался и дальше продолжить эту полемику с самим собой, но отказался издатель. Эта первая, еще полудетская мистификация явилась своеобразной прелюдией к тем развернутым мистификациям будущих лет, когда он создавал несуществующих поэтов, публиковал стихи под столь разными и причудливыми псевдонимами, что исследователи и поныне спорят об их авторстве.

Поместив в «Листке объявлений и спорта» небольшую заметку без подписи, Брюсов в другом журнале выступил под псевдонимом с возражением на свою же статью. Он намеревался и дальше продолжить эту полемику с самим собой, но отказался издатель. Эта первая, еще полудетская мистификация явилась своеобразной прелюдией к тем развернутым мистификациям будущих лет, когда он создавал несуществующих поэтов, публиковал стихи под столь разными и причудливыми псевдонимами, что исследователи и поныне спорят об их авторстве.

Весной 1894 года вышла из печати тоненькая книжка стихов под названием «Русские символисты». За ней еще две такие же тонкие тетрадки. Стихи и переводы, помещенные в них, были подписаны самыми разными именами. Создавалось впечатление, что выступает большая группа новых поэтов. В действительности большинство стихотворений принадлежало одному Брюсову. Даже обращение к желающим участвовать в данных сборниках с просьбой направлять свои произведения «Владимиру Александровичу Маслову. Москва. Почтамт», которым завершалось предисловие «От издателя» в первом выпуске, тоже было своего рода мистификацией. Под этим именем скрывался сам Брюсов.

Москва. Почтамт», которым завершалось предисловие «От издателя» в первом выпуске, тоже было своего рода мистификацией. Под этим именем скрывался сам Брюсов.

Появление сборников было воспринято как литературный курьез. Посыпались рецензии, критические статьи, шутки, пародии. Рецензент «Нового времени», к примеру, гаерничал, рассуждая, что эти произведения доставят удовольствие только тем, «кто не прочь расширить селезенку здоровым смехом».

В следующем, 1895 году вышел сборник «Шедевры», подписанный полным именем автора. В 1897 году появилась книга новых стихов «Это-я». Стихи этих сборников, так же как и «Русских символистов», ошеломляли своей необычностью, дразнили воображение непривычными образами и даже пугали читателя. То его убеждали, что любовь — это «палящий полдень Явы», то приглашали мечтать «о лесах криптомерий» или разделить утверждения автора о ненависти к родине и любви к некоему «идеалу человека». Но за этими внешними эффектами и эпатажем, за присутствовавшим в определенной мере стремлением вызвать литературный скандал, вырисовывалось нечто серьезное и глубокое.

Конечно, за строками о журчащей Годавери не было никакой реальной Индии. Это была чистая условность. Пряная экзотичность подобных образов служила прежде всего резким противопоставлением господствовавшим канонам слащавости, поэтической сглаженности и красивости. Известно объяснение популярных строк, вызвавших в то время немало иронических комментариев:

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне,

Словно лопасти латаной

На эмалевой стене.

По этому объяснению: латуни — комнатные пальмы, чьи резные листья отражались по вечерам на кафельном зеркале печки в комнате Брюсова. То же самое и о месяце, который в этом стихотворении оказывается по соседству с луной. Здесь, по словам жены Брюсова , подразумевался большой фонарь, горевший напротив его комнаты. Вполне возможно, что толчками к созданию этих образов послужили именно эти житейские впечатления. Но важно здесь другое- стремление Брюсова придать вещественность этим преходящим впечатлениям, четко их зафиксировать, сообщить зыбким и неясным чувствами ощущениям особую рельефность. Также и любовные стихи этих сборников, наполненные ошарашивающими сравнениями и уподоблениями, их яркие и странные картины служили тому , чтобы раскрыть силу человеческого чувства, богатство страстей и желаний человека. Брюсов писал «Моя любовь палящий полдень Явы» вовсе не потому, что испытывал какую-то особую, ни на что не похожую испепеляющую страсть. Он стремился подчеркнуть этим право человека на такую любовь, на такое чувство.

Также и любовные стихи этих сборников, наполненные ошарашивающими сравнениями и уподоблениями, их яркие и странные картины служили тому , чтобы раскрыть силу человеческого чувства, богатство страстей и желаний человека. Брюсов писал «Моя любовь палящий полдень Явы» вовсе не потому, что испытывал какую-то особую, ни на что не похожую испепеляющую страсть. Он стремился подчеркнуть этим право человека на такую любовь, на такое чувство.

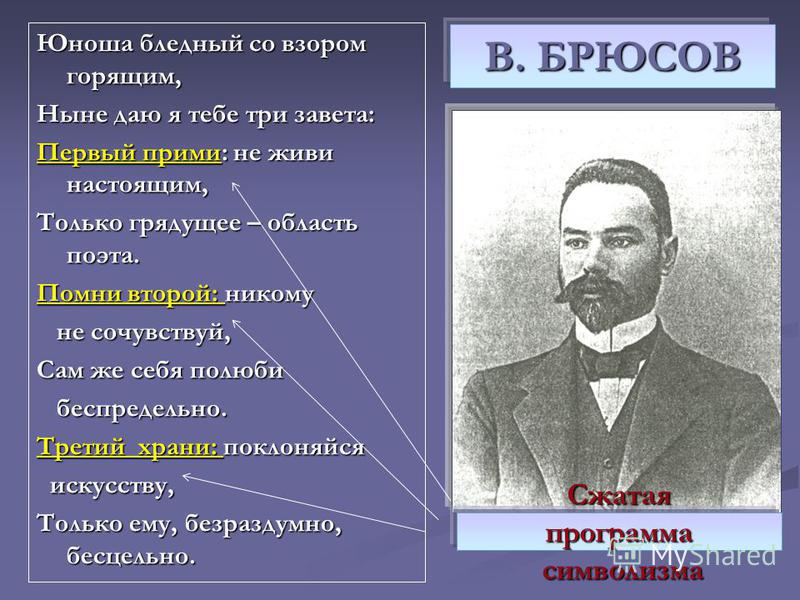

В «завете», обращенном к «юному поэту»: «Никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно»,- читается не только последовательная эгоцентричность, не только противопоставление себя миру, но и требование внимания к человеческому духу, к внутренней жизни, интересам и желаниям человека.

За внешним стремлением эпатировать публику, поразить ее экзотичностью не то чтобы образов, а больше строк и выражений рисовать другое- неприятие мира унылого бытия, мещанского благополучия, вялого либерализма. Поэту мог видится в этом протест против условий жизни, гнетущих человека, душащих и уродующих его, против всевластных норм мещанского комфорта и жизненного благополучия.

Валерий Брюсов. Критика. Рецепция творчества как мистерии в поэзии В. Брюсова

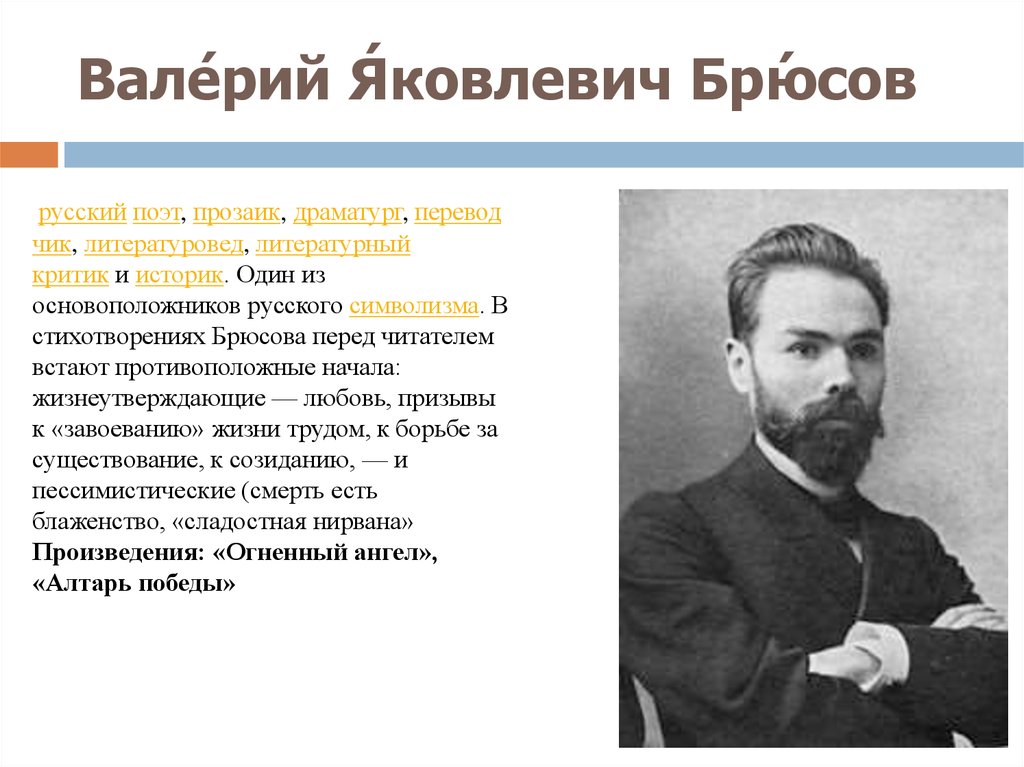

Прославленный русский поэт Валерий Яковлевич Брюсов является одним из основателей символизма в русской поэзии начала XX века. Именно он стоял во главе двух популярных на то время течений: младосимволизма и старшего символизма.

Восприятие литературы Брюсова было особенным для того времени он воспринимал поэзию, как автономное искусство, и не связывал его с религией, моралью и общественным мнением. Раннее творчество поэта наполнено экзотическими и порой противоречивыми образами, провокационными названиями и смелыми мотивами.

И помимо творческого порыва и чувственного восприятия поэзии, Брюсов уделял пристальное внимание техническим приемам и совершенствовал их в своих произведениях.

Направления и мотивы поэзии Брюсова

Выделяют два основных тематических направления лирики Валерия Брюсова это впечатляющие эпизоды мировой истории и сказочные, мифологические сюжеты и образы современного города, как символа современной цивилизации.

Что касается первой тематики, то при помощи ярких исторических образов и легенд Брюсов поднимал вечные тема человечества долг, любовь, честь, личность и толпа. В мифах и легендах поэт искал те образы настоящих героев, на примере которых можно было полноценно раскрыть эти темы и указать на истинные ценности человека.

Этому посвящены его знаменитые стихотворения «Александр Великий», «Антоний», «Ассаргадон». Особенно четко прослеживается тема гения и посредственности, которая была актуальной для той эпохи, в которую жил сам Брюсов. Второе направление его стихотворений это звучное эхо городской жизни, ее пейзажей и событий.

Брюсов считается одним из первых русских поэтов-урбанистов, множество своих стихотворений он посвятил именно образам современного города. Раскрывая городскую цивилизацию и развернуто демонстрируя ее жизненный процесс, Брюсов обращается к теме борьбы человеческой воли и материи. Он показывает настолько люди стали зависимы от материального мира, который сами и создали.

На фоне ярких городских пейзажей, Брюсов говорит о торжестве человеческого ума и чистого сознания, используя насыщенные и разнообразные метафоры, он описывает душевный подъем человека, принадлежащего к материальному миру, но все же преклоняющемуся не ему, а своему сердцу и душе. Одним из самых известных творений Валерия Брюсова на эту тему является стихотворение «Сумерки», написанное в 1906 году.

О творчестве В. Я. Брюсова

Валерий Яковлевич Брюсов был одним из образованнейших людей своего времени, оказавшим большое влияние на развитие литературы. Он выступал как поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, историк литературы, издатель. Он хотел создать новую поэтическую школу, опираясь на творческие открытия французских символистов.

В его ранней поэзии ощутимо влияние Бодлера, Верлена, Рембо. В стихотворении «Описание событий в романах и других произведениях» поэт раскрывает суть поэзии как «тени несозданных созданий» — действительность

невозможно познать, поэзия способна лишь передать ее тайну в звуках и тенях. В стихах сборника «Tertia Vigilia» возникают древние Египет, Греция, Рим, реальные исторические лица, герои Мифов.

В стихах сборника «Tertia Vigilia» возникают древние Египет, Греция, Рим, реальные исторические лица, герои Мифов.

Символично само название книги: ночное время римляне делили на четыре части . Третья вигилия приходилась на самое глухое время ночи — после полуночи и до начала рассвета.

Брюсов создает образы героев деятельных, страстных, дерзких — «любимцев веков». Его привлекает ницшеанский образ сверхчеловека, воплощенный в великих поэтах , полководцах . Начатую в «Третьей страже» урбанистическую тему поэт развивает в сборнике

«Urbi et orbi» . Образ города противоречив. В городе воплощены культурные и материальные ценности , в нем дышит история. Но здесь и тяжкий труд, бессилие человека перед каменной стеной действительности, ощущение апокалипсиса .

В русской литературе сравнение поэзии с кинжалом можно найти в творчестве Пушкина, Лермонтова. Продолжил эту традицию и Брюсов. В его «Кинжале», эпиграфом к которому служат лермонтовские строки, поэт горд, уверен в себе, он вторит «грому с небосклона», ибо он «песенник борьбы».

Покорным поэт быть не может.

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет, Как прежде, пробежал по этой верной стали, И снова я с людьми, — затем, что я поэт. Затем, что молнии сверкали.

Брюсов чутко уловил катастрофичность времени. В стихах сборника «В такие дни», посвященных революции, время предстает в грозных, но отвлеченных картинах. Революцию Брюсов видел как разрушительную силу, вал, движущийся «по еще не открытым Парижам». Он предрекал нашествие «грядущих гуннов».

Но с ними поэт связывал мечты о свободе, поэтому воспевал русскую революцию. В сборнике «В такие дни» революционная Россия сравнивается с «огненным скоком всадника», дробящего «тяжелым копытом /Обветшалые стены веков» .

Брюсов — поэт интеллектуальный. Некоторые его стихи можно определить как своеобразные рифмованные трактаты, в которых поэт стремился быть на волне новых научных открытий, сделать их достоянием читающей публики . Поэт смело вводил в поэзию научные понятия и определения. В более позднем сборнике «Последние мечты» Брюсов обращается к библейским образам и сюжетам, придавая им этическое значение .

Особенности поэзии

Лирика Брюсова многогранна и многообразна. Он использовал строгую, четко очерченную композицию стиха, но при этом искусно использовал параллелизмы, антитезы и анафоры.

Это делает его символическую лирику полновесной и в некотором смысле совершенной и по форме стихотворения, и по его содержанию. Несмотря на то, что центральное положение в его творчестве занимают сильные и необычные образы, они остаются наглядными и четко определенными в них нет туманной таинственности и ускользающей загадочности.

100 р

бонус за первый заказ

Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line

Узнать цену

Валерий Яковлевич Брюсов в начале ХХ века стал вождем русского символизма. Он был поэтом, прозаиком, литературным критиком, ученым, энциклопедически образованным человеком, помог многим молодым поэтам войти в литературу.

Он был поэтом, прозаиком, литературным критиком, ученым, энциклопедически образованным человеком, помог многим молодым поэтам войти в литературу.

В начале своего творчества Брюсов издавал сборники стихов «Русские символисты». В сборниках «Шедевры», «Это — я», «Третья стража», «Городу и миру» он восхищался поэзией французских символистов. Брюсов интересовался культурами других народов, историей, античностью. Он мог создавать самые различные образы, силой воображения перемещаться во времени и пространстве, путешествовать по странам и эпохам. Критики-иностранцы удивлялись, что русский поэт так точно пишет об их странах и героях. Большую славу поэту принес его пятый сборник поэзии «Венок».

Хотя Брюсов считался признанным вождем символизма, чисто символистскими были только ранние его стихи. Например, стихотворение «Творчество», «Юному поэту».

Уже в раннем стихотворении «Отверженный герой» символические образы отражают важные для автора идеи. Поэт ориентируется на «живопись словом», его стихотворение четко организованно, уравновешенно. Для достижения своей цели Брюсов часто использовал прием прямого обращения к читателю, разговора с ним.

Для достижения своей цели Брюсов часто использовал прием прямого обращения к читателю, разговора с ним.

Романтическое стихотворение «Кинжал» вслед за классиками XIX века продолжает тему поэта и поэзии. В стихотворении Брюсова мы видим свое понимание автором задач, которые жизнь и общество ставят перед поэтом. Текст представляет собой поэтический монолог, обращенный к слушателю. Лирический герой — поэт — готов яростно сражаться против мелочности, суеты и зла, царящего в мире.

Поэт одинок в своей борьбе, он не скрывает трудностей, моментов разочарования: изменить мир к лучшему очень трудно.

Брюсов убежден: поэт — певец свободы. Он должен всегда находиться на переднем крае борьбы. Он не может предать свой идеал, именно от него исходит призыв к угнетенным рабам. Поэт свято верит в торжество идей свободы, он счастлив служить людям.

Романтическое настроение в стихах Брюсова, однако, быстро уступило место трезвым рассуждениям, земным темам. Брюсов, воспитанный на книгах Дарвина и революционеров-демократов, первым увидел и предсказал наступление жестокого индустриального века. Отсюда его неприятие города.

Отсюда его неприятие города.

Брюсов был новатором в поэзии. Он все больше становится художником рисунка, картины, зрительного, а не музыкального образа, в поэзии ориентируется на «меру, число, чертеж». Таковы его стихотворения «Медея», «Ахиллес у алтаря», «Одиссей», «Дедал и Икар».

Стихотворений с названием «Работа» в творчестве Брюсова два: одно — 1901 года, другое — 1917-го. «Работа» (1901) состоит из шести строф. Поэт славит физический труд как основу жизнедеятельности человека. Первые две строфы восхваляют труд, в них много глаголов и восклицательных предложений. Это передает динамику действия, энергию радости при совершении нужных, полезных действий.

Всем известно, что работа с плугом, лопатой или киркой тяжела, изнурительна, что конечный итог ее — усталость и негативные эмоции. Брюсов не отрицает этого. Да, работа тяжела, но она приносит радость, появляется что-то новое, что ты сделал сам. Поэтому автор подбирает определения, на первый взгляд несовместимые со словом «работа». У него «капли пота» «освежают», рука «ноет сладостно». Стихотворение Брюсова воспринималось свежо и ново, поскольку раскрывало противоположное отношение к труду. Не возникает сомнений, что радостный труд принесет более весомые результаты, чем труд подневольный, со стонами и проклятьями.

У него «капли пота» «освежают», рука «ноет сладостно». Стихотворение Брюсова воспринималось свежо и ново, поскольку раскрывало противоположное отношение к труду. Не возникает сомнений, что радостный труд принесет более весомые результаты, чем труд подневольный, со стонами и проклятьями.

Лирический герой перечисляет свои жизненные цели.

Так радостно о труде может говорить молодой человек, жизнь которого только начинается.

Стихотворение «Работа» (1917) — это произведение зрелого автора, человека с устоявшимися взглядами. В нем поэт четко формулирует.

Здесь поэт не выделяет только физический труд, для него одинаково важна работа «в полях, за станком, за столом…». Каждая строфа представляет собой энергичное обращение к читателю — рабочему, хлеборобу, писателю — с призывом упорно трудиться.

Заключительные строки стихотворения стали общеизвестными благодаря сосредоточенному в них высокому смыслу.

Восхищение человеком как мыслящим существом, способным изменять мир, выражено в стихотворении «Хвала человеку».

Брюсов увлекался идеями научно-технического прогресса, приветствовал активную творческую деятельность человечества, даже мечтал о будущих полетах в космос. Поэт создает собирательный образ Человека-творца, способного изменить к лучшему окружающее пространство.

Поэт прослеживает историю человечества с первобытных времен, перечисляет достижения творческой мысли людей, начиная с изобретения топора и заканчивая электричеством и железными дорогами.

При этом поэт ставит на первое место порыв к преодолению невежества, утверждает, что только в этом направлении человек может развиваться. Все новое и прогрессивное, как правило, создают лучшие представители людского племени, способные сломать отжившие стереотипы. Именно поэтому Брюсов начинает и завершает стихотворение восклицанием.

Историческая тема ярко проявилась в стихотворении «Грядущие гунны». Брюсов был знатоком мировой истории, поэт предчувствовал начало революций в стране. Царизм полностью исчерпал себя. Никто четко не представлял себе будущее, но жить по-старому Россия уже не могла. В среде интеллигенции бытовало чувство вины перед огромными массами народа, веками пребывавшими в рабстве и унижении. Не случайно автор оправдывает любые действия будущих «гуннов», снимает с них ответственность за трагические последствия деяний.

В среде интеллигенции бытовало чувство вины перед огромными массами народа, веками пребывавшими в рабстве и унижении. Не случайно автор оправдывает любые действия будущих «гуннов», снимает с них ответственность за трагические последствия деяний.

Поэт отдает себе отчет в том, что «гуннам» культура не нужна, а потому он внутренне согласен на любые жертвы.

В 1904 году Брюсов и его единомышленники вряд ли могли представить себе реальный масштаб кровопролития в случае революции и гражданской войны, но историческую закономерность смены эпох поэт предчувствовал и отражал правильно. Стихотворение в наше время звучит предостережением перед опасностью для современной культуры стать жертвой новых «гуннов» перед нарастанием бездуховности.

Тематически примыкает к предыдущему стихотворение «Близким». Став свидетелем революции 1905 года, Брюсов уже в первой строке твердо заявляет.

Но на время восстания поэт выражает согласие присоединиться к народным массам, которым нужен яркий предводитель. Именно о роли идейного вожака масс следующие строки брюсовского стихотворения. Заключительная строка стихотворения предельно ясно показывает цель — разрушительную, а не созидательную — поэта:

Именно о роли идейного вожака масс следующие строки брюсовского стихотворения. Заключительная строка стихотворения предельно ясно показывает цель — разрушительную, а не созидательную — поэта:

Ломать — я буду с вами! строить — нет!

Брюсов до конца жизни оставался в России, в 1920 году основал Институт литературы и искусства, спас большое количество памятников культуры от разрушения и варварского разграбления, внес огромный вклад в развитие русской поэзии. За удивительную работоспособность М. Цветаева называла его «героем труда».

Прославленный русский поэт Валерий Яковлевич Брюсов является одним из основателей символизма в русской поэзии начала XX века. Именно он стоял во главе двух популярных на то время течений: младосимволизма и старшего символизма.

Восприятие литературы Брюсова было особенным для того времени он воспринимал поэзию, как автономное искусство, и не связывал его с религией, моралью и общественным мнением. Раннее творчество поэта наполнено экзотическими и порой противоречивыми образами, провокационными названиями и смелыми мотивами.

И помимо творческого порыва и чувственного восприятия поэзии, Брюсов уделял пристальное внимание техническим приемам и совершенствовал их в своих произведениях.

Направления и мотивы поэзии Брюсова

Выделяют два основных тематических направления лирики Валерия Брюсова это впечатляющие эпизоды мировой истории и сказочные, мифологические сюжеты и образы современного города, как символа современной цивилизации.

Что касается первой тематики, то при помощи ярких исторических образов и легенд Брюсов поднимал вечные тема человечества долг, любовь, честь, личность и толпа. В мифах и легендах поэт искал те образы настоящих героев, на примере которых можно было полноценно раскрыть эти темы и указать на истинные ценности человека.

Этому посвящены его знаменитые стихотворения «Александр Великий», «Антоний», «Ассаргадон». Особенно четко прослеживается тема гения и посредственности, которая была актуальной для той эпохи, в которую жил сам Брюсов. Второе направление его стихотворений это звучное эхо городской жизни, ее пейзажей и событий.

Брюсов считается одним из первых русских поэтов-урбанистов, множество своих стихотворений он посвятил именно образам современного города. Раскрывая городскую цивилизацию и развернуто демонстрируя ее жизненный процесс, Брюсов обращается к теме борьбы человеческой воли и материи.Он показывает настолько люди стали зависимы от материального мира, который сами и создали.

На фоне ярких городских пейзажей, Брюсов говорит о торжестве человеческого ума и чистого сознания, используя насыщенные и разнообразные метафоры, он описывает душевный подъем человека, принадлежащего к материальному миру, но все же преклоняющемуся не ему, а своему сердцу и душе. Одним из самых известных творений Валерия Брюсова на эту тему является стихотворение «Сумерки», написанное в 1906 году.

Особенности поэзии

Лирика Брюсова многогранна и многообразна. Он использовал строгую, четко очерченную композицию стиха, но при этом искусно использовал параллелизмы, антитезы и анафоры.

Это делает его символическую лирику полновесной и в некотором смысле совершенной и по форме стихотворения, и по его содержанию. Несмотря на то, что центральное положение в его творчестве занимают сильные и необычные образы, они остаются наглядными и четко определенными в них нет туманной таинственности и ускользающей загадочности.

Несмотря на то, что центральное положение в его творчестве занимают сильные и необычные образы, они остаются наглядными и четко определенными в них нет туманной таинственности и ускользающей загадочности.

Многие современники Брюсова называли творчество поэта «живописью слова». И сними нельзя не согласиться, лирика Брюсова обладает удивительной гармонией чувствуется взвешенность каждого слова и соответствие риторики и смысла.

На первом этапе существования символизма Валерий Яковлевич Брюсов был основным теоретиком нового течения и его признанным вождем. Его отличали харизматическая сила характера, умение подчинять жизнь поставленным целям, способность к повседневной и тщательной работе. Брюсов умел вести за собой. Он был добрым и, в то же время, требовательным наставником для многих молодых поэтов.

Эстетические взгляды поэта определенно сложились уже в 1890-е гг. Они основывались на понимании символизма как сугубо литературного явления с позиций полной автономности искусства, его независимости от общественной жизни, религии и морали.

Первые сборники стихов Брюсова, появившиеся в 90-е гг., носили откровенно провокационный, эпатирующий характером. Их названия говорили сами за себя — «Шедевры», «Это — я». В ранних стихах поэта преобладала колоритная экзотика, мотивы чувственной любви, поэтизация индивидуализма и творческой фантазии. Немало внимания Брюсов уделял формальному экспериментированию и улучшению технических приемов стихосложения.

В начале ХХ века для Брюсова наступил период творческой зрелости. Так, по разносторонности интересов и объему литературной работы он значительно превосходил многих своих соратников по символизму. Лирика Брюсова обращалась к ярким эпизодам мировой истории и мифологии. С их помощью поэт пытался постичь в жизни человечества вечные, непреходящие ценности.

В период расцвета своего таланта Брюсов часто обращался к древним цивилизациям и мифологии в поисках персонажей, которые могли бы служить идеальными образцами героики («Ассаргадон», «Александр Великий», «Антоний», «Царю Северного Полюса» и др. ). На материале прошедших исторических эпох Брюсов рассматривал такие проблемы, как страсть и долг, гений и посредственность, отношения волевой личности и косной толпы.

). На материале прошедших исторических эпох Брюсов рассматривал такие проблемы, как страсть и долг, гений и посредственность, отношения волевой личности и косной толпы.

Другой, не менее значительный пласт творчества Брюсова связан с образом современного ему города. Он не столько раскрывал отталкивающие стороны городской цивилизации, сколько поэтизировал торжество разума и воли в борьбе с материей. Воодушевление лирического героя передавалось яркими метафорами, насыщавшими городской пейзаж:

Горят электричеством луны

На выгнутых, длинных стеблях;

Звенят телеграфные струны

В незримых и нежных руках…

(«Сумерки», 1906)

В современной жизни и в отдаленном прошлом поэт выявлял высокое, достойное, прекрасное, утверждая эти свойства в качестве незыблемых основ человеческого существования. Важнейшие признаки поэтического стиля Брюсова 1900-х гг. — использование строгой, рационально выверенной композиции, тяготение к риторическим способам организации стиха (использование синтаксических параллелизмов, анафор, антитез). Образы его стихотворений — чеканные, полновесные, четко очерченные. Символические образы в стихах Брюсова, во многом близкие аллегориям, пластически закрепляют важные автору идеи.

Образы его стихотворений — чеканные, полновесные, четко очерченные. Символические образы в стихах Брюсова, во многом близкие аллегориям, пластически закрепляют важные автору идеи.

Творчество Валерия Брюсова отличали строгая организованность, гармоничная уравновешенность, соответствие риторических положений и использованных приемов. О. Мандельштам очень верно подметил самые характерные и сильные стороны его поэзии: «Это мужественный подход к теме, полная власть над ней — умение извлечь из нее все, что она может и должна дать, исчерпать ее до конца, найти для нее правильный и емкий строфический сосуд».

В конце 90-х годов XIX века в русской литературе возникает новое направление — символизм. Основоположником этого направления считается Валерий Брюсов — поэт, прозаик, переводчик и главный теоретик символизма. Его творчество было настолько новым, непривычным, своеобразным, что, хотя и вызывало в свое время различные толки, ни для кого не могло остаться незамеченным. Как писатель-символист, Брюсов в своей поэзии особое внимание уделял символу, «туманной неясности», полутонам. Даже сама личность поэта является загадкой для современников, что создает некий ореол таинственности и недоступности всего, что бы он ни делал. Его творчество, как и сама его жизнь, отражает противоречивые искания человека, стоящего на рубеже двух веков.Тематика творчества В. Брюсова широка и многообразна. Здесь мы встречаем и гимн мечте, и одиночество лирического героя в современном городе, и традиционное обращение к античности, и собственное восприятие поэзии, жизни, любви. Но о чем бы ни писал поэт, главным всегда оставалось его стремление «вызвать в душе читателя совершенно особые движения», которые он называл «настроениями». В. Брюсов был убежден в том, что именно символизм должен стать «поэзией оттенков», «выразить тонкие, едва уловимые настроения» и тем самым «как бы загипнотизировать читателя».

Даже сама личность поэта является загадкой для современников, что создает некий ореол таинственности и недоступности всего, что бы он ни делал. Его творчество, как и сама его жизнь, отражает противоречивые искания человека, стоящего на рубеже двух веков.Тематика творчества В. Брюсова широка и многообразна. Здесь мы встречаем и гимн мечте, и одиночество лирического героя в современном городе, и традиционное обращение к античности, и собственное восприятие поэзии, жизни, любви. Но о чем бы ни писал поэт, главным всегда оставалось его стремление «вызвать в душе читателя совершенно особые движения», которые он называл «настроениями». В. Брюсов был убежден в том, что именно символизм должен стать «поэзией оттенков», «выразить тонкие, едва уловимые настроения» и тем самым «как бы загипнотизировать читателя».

Поэта всегда волновали события современности. В его душе неизгладимый след оставили первая русская революция 1905-1907 годов и Первая мировая война, рост промышленного производства, строительство и расширение городов, словом, все социально-экономические преобразования, происходившие в стране. Одной из основных тем поэзии Брюсова стала урбанистическая тема. Именно красоту Брюсов считал источником всего лучшего, источником истинного вдохновения. А единственным божеством для поклонения стихотворца является творчество. Поэтому он не замыкался на переживании мрачных минут настоящего, не оглядывался с тоской на прошлое. Он всеми средствами художественного слова и художественного образа стремился приблизить будущее. Тема будущего, космоса все чаще звучит в его стихотворениях («Сын Земли», «Детские упования» и др.). в поисках связующего звена истории, в попытках осмыслить закономерности происходящих процессов, предопределить будущее автор старается установить связь времен: между прошлым и настоящим, настоящим и будущим. И все чаще таким связующим звеном снова оказывается гармонии, красота, единство культуры, людей, природы. Мысли о гармонии, счастье и всеобщем единстве заставляют поэта все чаще обращаться к античному миру, где он находил торжество добра, милосердия, человеколюбия, справедливости-тех жизненных ценностей, которых так не хватало в реальном современном мире.

Одной из основных тем поэзии Брюсова стала урбанистическая тема. Именно красоту Брюсов считал источником всего лучшего, источником истинного вдохновения. А единственным божеством для поклонения стихотворца является творчество. Поэтому он не замыкался на переживании мрачных минут настоящего, не оглядывался с тоской на прошлое. Он всеми средствами художественного слова и художественного образа стремился приблизить будущее. Тема будущего, космоса все чаще звучит в его стихотворениях («Сын Земли», «Детские упования» и др.). в поисках связующего звена истории, в попытках осмыслить закономерности происходящих процессов, предопределить будущее автор старается установить связь времен: между прошлым и настоящим, настоящим и будущим. И все чаще таким связующим звеном снова оказывается гармонии, красота, единство культуры, людей, природы. Мысли о гармонии, счастье и всеобщем единстве заставляют поэта все чаще обращаться к античному миру, где он находил торжество добра, милосердия, человеколюбия, справедливости-тех жизненных ценностей, которых так не хватало в реальном современном мире. . Поэт любил жизнь во всех ее проявлениях, пытался осмыслить, понять, проникнуть в суть всех явлений на земле. Но для своего времени он, его поэзия были не всегда понятны, потому что были необычны, новы

. Поэт любил жизнь во всех ее проявлениях, пытался осмыслить, понять, проникнуть в суть всех явлений на земле. Но для своего времени он, его поэзия были не всегда понятны, потому что были необычны, новы

Черный сюртук, застегнутый наглухо, крахмальный воротничок и наполеоновская манера скрещивать руки на груди – таков был образ одного из крупнейших поэтов России, теоретика стихосложения, мэтра символизма и законодателя литературной моды. В. Иванов, узнав о его смерти, написал, что исчезновение Блока и Брюсова уводит группу старых поэтов из нового мира… И это истина: вместе с поэтом окончил свое существование серебряный век русской поэзии.

Лидер символизма

Организаторская роль Брюсова в русском символизме и вообще в русском модернизме очень значительна. Возглавляемые им «Весы» стали самым тщательным по отбору материала и авторитетным модернистским журналом (противостоящим эклектичным и не имевшим чёткой программы «Перевалу» и «Золотому Руну»). Брюсов оказал влияние советами и критикой на творчество очень многих младших поэтов, почти все они проходят через этап тех или иных «подражаний Брюсову». Он пользовался большим авторитетом как среди сверстников-символистов, так и среди литературной молодёжи, имел репутацию строгого безукоризненного «мэтра», творящего поэзию «мага», «жреца» культуры, и среди акмеистов, и футуристов. Литературовед Михаил Гаспаров оценивает роль Брюсова в русской модернистской культуре как роль «побеждённого учителя победителей-учеников», повлиявшего на творчество целого поколения. Не лишён Брюсов был и чувства «ревности» к новому поколению символистов (см. стихотворение «Младшим»: «Они Её видят! Они Её слышат!…»

Он пользовался большим авторитетом как среди сверстников-символистов, так и среди литературной молодёжи, имел репутацию строгого безукоризненного «мэтра», творящего поэзию «мага», «жреца» культуры, и среди акмеистов, и футуристов. Литературовед Михаил Гаспаров оценивает роль Брюсова в русской модернистской культуре как роль «побеждённого учителя победителей-учеников», повлиявшего на творчество целого поколения. Не лишён Брюсов был и чувства «ревности» к новому поколению символистов (см. стихотворение «Младшим»: «Они Её видят! Они Её слышат!…»

Направления и мотивы поэзии Брюсова

Выделяют два основных тематических направления лирики Валерия Брюсова это впечатляющие эпизоды мировой истории и сказочные, мифологические сюжеты и образы современного города, как символа современной цивилизации. Что касается первой тематики, то при помощи ярких исторических образов и легенд Брюсов поднимал вечные тема человечества долг, любовь, честь, личность и толпа. В мифах и легендах поэт искал те образы настоящих героев, на примере которых можно было полноценно раскрыть эти темы и указать на истинные ценности человека. Этому посвящены его знаменитые стихотворения «Александр Великий», «Антоний», «Ассаргадон». Особенно четко прослеживается тема гения и посредственности, которая была актуальной для той эпохи, в которую жил сам Брюсов. Второе направление его стихотворений это звучное эхо городской жизни, ее пейзажей и событий. Брюсов считается одним из первых русских поэтов-урбанистов, множество своих стихотворений он посвятил именно образам современного города. Раскрывая городскую цивилизацию и развернуто демонстрируя ее жизненный процесс, Брюсов обращается к теме борьбы человеческой воли и материи. Он показывает настолько люди стали зависимы от материального мира, который сами и создали. На фоне ярких городских пейзажей, Брюсов говорит о торжестве человеческого ума и чистого сознания, используя насыщенные и разнообразные метафоры, он описывает душевный подъем человека, принадлежащего к материальному миру, но все же преклоняющемуся не ему, а своему сердцу и душе. Одним из самых известных творений Валерия Брюсова на эту тему является стихотворение «Сумерки», написанное в 1906 году.

Этому посвящены его знаменитые стихотворения «Александр Великий», «Антоний», «Ассаргадон». Особенно четко прослеживается тема гения и посредственности, которая была актуальной для той эпохи, в которую жил сам Брюсов. Второе направление его стихотворений это звучное эхо городской жизни, ее пейзажей и событий. Брюсов считается одним из первых русских поэтов-урбанистов, множество своих стихотворений он посвятил именно образам современного города. Раскрывая городскую цивилизацию и развернуто демонстрируя ее жизненный процесс, Брюсов обращается к теме борьбы человеческой воли и материи. Он показывает настолько люди стали зависимы от материального мира, который сами и создали. На фоне ярких городских пейзажей, Брюсов говорит о торжестве человеческого ума и чистого сознания, используя насыщенные и разнообразные метафоры, он описывает душевный подъем человека, принадлежащего к материальному миру, но все же преклоняющемуся не ему, а своему сердцу и душе. Одним из самых известных творений Валерия Брюсова на эту тему является стихотворение «Сумерки», написанное в 1906 году.

Особенности поэзии

Лирика Брюсова многогранна и многообразна. Он использовал строгую, четко очерченную композицию стиха, но при этом искусно использовал параллелизмы, антитезы и анафоры. Это делает его символическую лирику полновесной и в некотором смысле совершенной и по форме стихотворения, и по его содержанию. Несмотря на то, что центральное положение в его творчестве занимают сильные и необычные образы, они остаются наглядными и четко определенными в них нет туманной таинственности и ускользающей загадочности. Многие современники Брюсова называли творчество поэта «живописью слова». И сними нельзя не согласиться, лирика Брюсова обладает удивительной гармонией чувствуется взвешенность каждого слова и соответствие риторики и смысла. В стихотворениях Брюсова перед читателем встают противоположные начала: жизнеутверждающие — любовь, призывы к «завоеванию» жизни трудом, к борьбе за существование, к созиданию, — и пессимистические (смерть есть блаженство, «сладостная нирвана», поэтому стремление к смерти стоит превыше всего; самоубийство «соблазнительно», а безумные оргии суть «сокровенные наслаждения искусственных эдемов»). И главным действующим лицом в поэзии Брюсова является то отважный, мужественный боец, то — отчаявшийся в жизни человек, не видящий иного пути, кроме как пути к смерти (таковы, в частности, уже упоминавшиеся «Стихи Нелли», творчество куртизанки с «эгоистической душой»).

И главным действующим лицом в поэзии Брюсова является то отважный, мужественный боец, то — отчаявшийся в жизни человек, не видящий иного пути, кроме как пути к смерти (таковы, в частности, уже упоминавшиеся «Стихи Нелли», творчество куртизанки с «эгоистической душой»).

Настроения Брюсова подчас противоречивы; они без переходов сменяют друг друга. В своей поэзии Брюсов то стремится к новаторству, то вновь уходит к проверенным временем формам классики. Несмотря на стремление к классическим формам, творчество Брюсова — всё же не ампир, а модерн, вобравший в себя противоречивые качества. В нём мы видим слияние трудно сочетаемых качеств. Согласно характеристике Андрея Белого, Валерий Брюсов — «поэт мрамора и бронзы»; в то же время С. А. Венгеров считал Брюсова поэтом «торжественности по преимуществу». По Л. Каменеву Брюсов — «молотобоец и ювелир».

Бальмонт грядущим гуннам. Краткое описание творчества. Какой размер используется

Работа добавлена на сайт сайт: 2015-07-10

Валерий Брюсов писал поэму «Грядущие гунны» почти целый год и закончил 10 августа 1905 года.

В «Грядущие гунны» — наиболее подробно и полно раскрывающие его отношение к революции и понимание ее смысла. Сметать, ломать, разрушать, уничтожать — вот главный смысл революции, как его видел Брюсов. Что будет дальше, какой конкретный мир возникнет на руинах прошлого, как он будет устроен на самом деле — все это представлялось Брюсову в весьма отвлеченной форме.

В Брюсове в годы первой русской революции пошатнулась вера в высшее единство человеческой культуры. Он должен был почти физически ощутить, что он и его современники и соратники по литературе стоят на границе двух культур — одной умирающей, другой нарождающейся, пока еще темной и чуждой. Именно это ощущение исторического катаклизма продиктовали ему «Грядущие гунны» — стихи о гибели культуры и диком обновлении мира. С тех пор это чувство не покидало Брюсова.

Говоря о «грядущих гуннах», он говорит о тех варварах, нашествие которых предвидел Герцен. В то же время это звучит и как предчувствие событий, последовавших вскоре после этого. Одна из строф начинается так:

Одна из строф начинается так:

Зажгите книги

Танцуйте в их радостном свете,

Совершите мерзость в храме,

Вы во всем невинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,

Хранители тайн и веры,

Возьмем зажженные огни

В катакомбах, в пустынях, в пещерах.

Другими словами, он предвидел духовное подполье, которое должно было бы спасти культуру, когда «пришедшие гунны» сложит старые «книги с костров».

Самое искреннее и, наверное, самое сильное стихотворение Брюсова «Грядущие гунны» прекрасно демонстрирует идеологию Серебряного века.

Где вы, будущие гунны,

Что за туча нависла над миром?

Я слышу твой чугунный стук

Через еще неизведанный Памир.

И стихотворение заканчивается так:

Быть может, бесследно исчезнуть

То, что было известно нам одним.

Но ты, кто меня погубит,

Приветствую тебя приветственным гимном!

Какой гимн самоубийцам, какой Трудный человек, восторженно думали многие читатели того времени. А Брюсов человек хоть и талантливый, совсем не сложный, а наоборот, примитивный и даже с примитивной хитростью, что гунны учтут его гимн. И гунны, появившись, действительно учли этот гимн и пощадили самого Брюсова и даже немного возвысили его.

А Брюсов человек хоть и талантливый, совсем не сложный, а наоборот, примитивный и даже с примитивной хитростью, что гунны учтут его гимн. И гунны, появившись, действительно учли этот гимн и пощадили самого Брюсова и даже немного возвысили его.

Библиография

При подготовке работы использованы материалы сайта http://www.coolsoch.ru/.

1. Ола Институциональные ловушки в креативной экономике Современный период развития экономики России

2. Организация информационного обслуживания менеджера. Методы исследования материала. Документация управленческой деятельности

3. Хирургия Калькулезный холецистит, осложненный механической желтухой

4. Особенности функционирования банковской системы Украины.html

5. Первый для всех абсолют

6.

Валерий Яковлевич Брюсов, человек неординарный, энциклопедически образованный, стоял у истоков символизма.

Краткое описание творчества

В юности, получив блестящее историческое образование, не мыслил себя без написания стихов. Он позиционировал себя ни больше, ни меньше, как гений. Он действительно много сделал для расшатывания окостеневшего после Некрасова поля искусства, создал новые формы стихосложения.

Он позиционировал себя ни больше, ни меньше, как гений. Он действительно много сделал для расшатывания окостеневшего после Некрасова поля искусства, создал новые формы стихосложения.

У него было много последователей и учеников, которые значительно обогнали его в творчестве. К ним относятся такие поэты, достигшие поистине высочайших высот, как Александр Блок и Андрей Белый. То есть ученики обошли своего учителя. Как писатель он интересен в историческом плане, от которого осталось огромное наследие, которым занимаются литературоведы. Анализ стихотворения будет сделан ниже. Брюсов — символист, временами намеренно затемнявший смысл произведения, усложнявший его своей многогранностью.

Кто такие гунны

Из Азии в Европу пришло нашествие диких кочевых племен — гуннов. Имя их предводителя Аттилы внушало страх и ужас, ведь дикари уничтожали все на своем пути. В 451 году на Каталаунских полях в Галлии извечные враги — римские центурионы и германцы — встали плечом к плечу, чтобы остановить разрушение их культуры и защитить свои жизни. Произошло кровопролитное сражение, и гунны откатились. В истории их имя стало нарицательным. Это варвары, для которых нет ценностей, способных только на разрушение.

Произошло кровопролитное сражение, и гунны откатились. В истории их имя стало нарицательным. Это варвары, для которых нет ценностей, способных только на разрушение.

Они появляются из ниоткуда и никуда не уходят. Стихотворение начинается с метафорического вопроса-восклицания «Где они — эти гунны!». Кого автор имел в виду под ними? Русский народ, который, поднявшись, не умеет сдерживать свою силу и могущество, которое перемелет всю эстетическую культуру, Он сравнивает его с облаком, которое еще висит, но не пролило на землю кровавый дождь. , так что надо полагать, что поэт ждет крови из будущего. Со страхом, смешанным с любопытством, он как бы вглядывается в бездну, откуда слышит чугунный топот, чудесный эпитет, выбранный автором, определяющий тяжесть нашествия и бедствий, которые несут грядущие гунны (Брюсов, анализ стихотворения).

Станца вторая

Как сам когда-то сменил традиционные поэтические формы на символизм, так и сейчас Брюсов предлагает варварам обрушиться на всех, раздавить их. Это пьяная толпа, забытая в вине. Зачем? Но необходимо встряхнуть застоявшийся в быту дряхлый мир, освежить его.

Это пьяная толпа, забытая в вине. Зачем? Но необходимо встряхнуть застоявшийся в быту дряхлый мир, освежить его.

Как? Только кровь, которая накроет все пламенной волной. Будущие гунны могут дать апокалиптическую картину необходимого, по мнению поэта, разрушения. продолжается в третьей строфе и следующей строфе).

Станцы три и четыре

Он предлагает рабам разрушить дворцы и засеять поля вместо тронных залов. Затем, как продолжение, следует жечь книги и радостно танцевать вокруг костров.

Им храмы тоже не нужны — их тоже надо загадить. Они не ведают, что творят, поэтому грядущие гунны (Брюсов, это показывает анализ поэмы) должны быть прощены, в этом слышатся евангельские мотивы.

В своих действиях он видит экстаз в процессе разрушения прошлого и создания нового, естественного, вернее, самого простого. Это признак революционных времен. Таково будет влияние исторических изменений.

Что делать? Вечный вопрос

Люди не должны с ними бороться. Мы должны спрятаться на рубеже перемен вместе с нашими культурными достижениями. Уцелеет ли что-нибудь ценное под летящей бурей? Это дело случая, который играет, создавая хаос, и ничего больше. Вот как вы должны действовать, когда придут грядущие гунны. Брюсов (анализ дает такой вывод) скажет, что приветствует всех. Пусть его все уничтожают, но он готов все принять и все простить. Стихотворение чрезвычайно возвышенно и наполнено пафосом. Это подчеркивается глаголами в повелительном наклонении. За ними стоит страх и непонимание того, что означают моря крови, когда брат отвернется от брата. Что действительно безобразно, так это смерть, смерть и разрушение. Приветственные гимны здесь неуместны. Валерий Брюсов этого не понимал. «Грядущие гунны» — анализ поэмы приводит к довольно мрачным выводам, в свете того, что мы знаем сегодня: Гражданская война, неоднократное закабаление крестьян колхозами, массовые репрессии и расстрелы. Это ужасная часть нашей истории. Между тем в 1905, поэт воспевает приход нового мира, а это грядущие гунны (Брюсов, говорит анализ, не увидит страшных последствий 17-го года.

Мы должны спрятаться на рубеже перемен вместе с нашими культурными достижениями. Уцелеет ли что-нибудь ценное под летящей бурей? Это дело случая, который играет, создавая хаос, и ничего больше. Вот как вы должны действовать, когда придут грядущие гунны. Брюсов (анализ дает такой вывод) скажет, что приветствует всех. Пусть его все уничтожают, но он готов все принять и все простить. Стихотворение чрезвычайно возвышенно и наполнено пафосом. Это подчеркивается глаголами в повелительном наклонении. За ними стоит страх и непонимание того, что означают моря крови, когда брат отвернется от брата. Что действительно безобразно, так это смерть, смерть и разрушение. Приветственные гимны здесь неуместны. Валерий Брюсов этого не понимал. «Грядущие гунны» — анализ поэмы приводит к довольно мрачным выводам, в свете того, что мы знаем сегодня: Гражданская война, неоднократное закабаление крестьян колхозами, массовые репрессии и расстрелы. Это ужасная часть нашей истории. Между тем в 1905, поэт воспевает приход нового мира, а это грядущие гунны (Брюсов, говорит анализ, не увидит страшных последствий 17-го года. )

)

Какой размер используется

Блестяще эрудированный поэт-экспериментатор не использовал обычные поэтические формы. Выбрал из своей копилки что-то экзотическое — трехстрайковый дольник. В схематическом обозначении первая строфа выглядит так:

U_ _U_ _U_

_U_ _U_ _U_

U_ _U_ _U_

_ _U_ _U _ _U_

На этом заканчивается анализ стиха «Грядущие гунны». Брюсов использовал метафоры, эпитеты, определения, но они охарактеризованы в тексте.

Для школьников

Если дано домашнее задание, то можно сделать такую рубрику: «Грядущие гунны» (Брюсов) разбор по плану:

- Размер (дольник).

- Тропы (метафоры, эпитеты, определения).

- Фонетика (сочетание гласных и согласных, их повторение, оксюмороны, создающие тревогу).

- Жанр (послание, гимн).

«Грядущие гунны» Валерий Брюсов

Растопчи их рай, Аттила.

Вяч. ИвановГде вы, будущие гунны,

Какая туча нависла над миром!

Я слышу твой чугунный стук

Через еще неизведанный Памир.На нас пьяная орда

Падение с темных трибун —

Оживить дряхлое тело

Волна пылающей крови.Сет, рабы воли, 9 шт.0059 Хижины при дворцах, как раньше,

Встряхнуть весёлое поле

Вместо тронного зала.Подожгите книги

Танцуйте в их радостном свете,

Совершите мерзость в храме, —Вы во всем невинны, как дети! А мы, мудрецы и поэты,

Хранители тайн и веры,

Унесем зажженные огни,

В катакомбы, в пустыни, в пещеры.А что, под налетающую бурю.

Под этой бурей разрушения

Сохранить кейс

Из наших любимых творений?Все погибнет без следа, быть может

То, что было известно нам одним,

Но ты, кто меня погубит,

Приветствую тебя приветственным гимном.

Анализ стихотворения Брюсова «Грядущие гунны»

Валерий Брюсов не воспринимал всерьез революционные идеи, хотя и понимал, что обществу нужны перемены. Однако свой путь развития через войны и потрясения поэт считал ошибочным. События 19.04-1905 г., когда по России прокатились массовые забастовки, превратившиеся в своего рода генеральную репетицию революции 1917 г., заставили Брюсова внимательнее присмотреться к этому социальному явлению, в котором он видел параллель с падением Римской империи. Именно тогда на свет появилась поэма «Грядущие гунны», предсказывающая гибель могучего Русского государства .

События 19.04-1905 г., когда по России прокатились массовые забастовки, превратившиеся в своего рода генеральную репетицию революции 1917 г., заставили Брюсова внимательнее присмотреться к этому социальному явлению, в котором он видел параллель с падением Римской империи. Именно тогда на свет появилась поэма «Грядущие гунны», предсказывающая гибель могучего Русского государства .

Под «грядущими гуннами» автор подразумевал современных варваров — рабочих и крестьян, готовых попрать вековые традиции и культуру русского народа ради своих безумных и амбициозных идей. В том, что события будут развиваться именно по такому сценарию, Брюсов ничуть не сомневался, предсказывая: «Свалится на нас пьяная орда с темных трибун». Разница лишь в том, что если раньше набеги осуществлялись иноземцами, то теперь разорение страны начинается изнутри, а его инициаторами являются люди, вскормленные и воспитанные русской землей. Однако это, по мнению поэта, не помешает вандалам ставить возле дворцов шалаши, а в тронных залах дробить сельскохозяйственные угодья, уничтожая тем самым все, чем так гордилась Россия.

Прибегая к такой аллегории, поэт преследует единственную цель — показать, как низко могут пасть люди, опьяненные жаждой власти. Брюсов понимает, что революция в любом ее проявлении — это зло, которому нужно сопротивляться. В противном случае его родина превратится в варварскую страну, где человеческая жизнь не будет стоить абсолютно ничего. Автор сравнивает носителей революционных идей с маленькими детьми, которые с удовольствием танцуют возле костров из книг и разрушают храмы. Однако противостоять этой беспощадной силе некому, ведь всем мудрецам просто придется скрываться от вандалов, унося «зажженные огоньки в катакомбы, в пустыни, в пещеры». Такова судьба многих цивилизаций, не сумевших вовремя распознать врагов и защититься от них. Правда, Брюсов видит в таком сценарии развития событий некую закономерность. Если общество не способно решить свои проблемы самостоятельно, то всегда появляется какая-то внешняя сила, сметающая все на своем пути. Поэтому поэт считает, что нет смысла пытаться что-то изменить и тем более сопротивляться варварам. «Я встречаю тебя, который погубит меня, приветственным гимном», — резюмирует поэт.

«Я встречаю тебя, который погубит меня, приветственным гимном», — резюмирует поэт.

Анализ поэмы Брюсова «Грядущие гунны»

Валерий Брюсов писал поэму «Грядущие гунны» почти целый год и закончил 10 августа 1905 года.

В «Грядущих гуннах» — наиболее подробно и полно раскрывая свое отношение к революции и понимание ее смысла. Сметать, ломать, разрушать, уничтожать — вот главный смысл революции, как его видел Брюсов. Что будет дальше, какой конкретный мир возникнет на руинах прошлого, как он будет устроен на самом деле — все это представлялось Брюсову в весьма отвлеченной форме.

В Брюсове в годы первой русской революции пошатнулась вера в высшее единство человеческой культуры. Он должен был почти физически ощутить, что он и его современники и соратники по литературе стоят на границе двух культур — одной умирающей, другой нарождающейся, пока еще темной и чуждой. Именно это ощущение исторического катаклизма продиктовали ему «Грядущие гунны» — стихи о гибели культуры и диком обновлении мира. С тех пор это чувство не покидало Брюсова.

С тех пор это чувство не покидало Брюсова.

Говоря о «грядущих гуннах», он говорит о тех варварах, нашествие которых предвидел Герцен. В то же время это звучит и как предчувствие событий, последовавших вскоре после этого. Одна из строф начинается так:

Зажгите книги

Танцуйте в их радостном свете,

Совершите мерзость в храме,

Вы во всем невинны, как дети!

А мы, мудрецы и поэты,

Хранители тайн и веры,

Возьмем зажженные огни

В катакомбах, в пустынях, в пещерах.

Другими словами, он предвидел духовное подполье, которое должно было бы спасти культуру, когда «пришедшие гунны» сложит старые «книги с костров».

Самое искреннее и, наверное, самое сильное стихотворение Брюсова «Грядущие гунны» прекрасно демонстрирует идеологию Серебряного века.

Где вы, будущие гунны,

Что за туча нависла над миром?

Я слышу твой чугунный стук

Через еще неизведанный Памир.

И стихотворение заканчивается так:

Быть может, бесследно исчезнуть

То, что было известно нам одним.

Но ты, кто меня погубит,

Приветствую тебя приветственным гимном!

Какой самоубийственный гимн, какой сложный человек, восторженно думали многие читатели того времени. А Брюсов человек хоть и талантливый, совсем не сложный, а наоборот, примитивный и даже с примитивной хитростью, что гунны учтут его гимн. И гунны, появившись, действительно учли этот гимн и пощадили самого Брюсова и даже немного возвысили его.

Библиография

При подготовке работы использованы материалы сайта http://www.coolsoch.ru/.

Брюсов Валерий Яковлевич «Грядущие гунны»

2. Дата создания.

3. Тема работы.

Поэт описывает нашествие гуннов — кочевого народа-завоевателя.

Их хижины у стен дворцов, костры из книг, которые они разводят, беспорядки, которые они устраивают в храмах, их варварское отношение к тайне, вере, искусству.

4. Идея произведения, основная мысль.

За образом гуннов скрывается образ рабочих и крестьян, современников автора, готовых разрушить вековые традиции России и ее культуры ради осуществления своей амбициозной идеи — революции.

Несмотря на то, что революция равносильна катастрофе, поэт считает эти события естественными, так что мудрецам остается только прятаться в пещерах и катакомбах, а гражданам встречать революционеров: «Но тебя, кто меня уничтожит,

приветствую тебя приветственным гимном.»

5. Средства художественной выразительности.

Эпитеты: «чугунное попрание», «пьяная орда», «дряхлое тело», «пылающая кровь».

Метафоры: «Где вы, грядущие гунны,/ Что над миром нависла туча!».

Сравнения: «Вы невинны во всем, как дети!».

Аллитерация: повторяющиеся сочетания звуков гр, гу, для создания ощущения грома, грохота.

Оксюморон: «Рабы воли».

6. Особенности жанра, композиции.

Это стихотворение относится к жанру гражданской лирики.

Символист Брюсов вложил в это стихотворение много символов, отсылающих к истории.

Эпиграф к поэме взят из поэмы Вячеслава Иванова «Кочевники красоты», написанной в 1904.

Первые четыре строфы описывают деяния гуннов, последние три — судьбы мудрецов и поэтов.

7. Поэтический размер.

Тройной дольник.

Обновлено: 2017-11-02

посмотреть

Внимание!

Если вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter .

Таким образом, вы принесете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Спасибо за внимание.

Пять характеристик творчества | Доктор Роберт Мюллер

Креативность — необходимая предпосылка успеха или переоцененная концепция, которой нельзя научиться? Дебаты бушуют. Тем не менее, в моей научной работе и в создании сообщества мне посчастливилось работать со студентами и общественными активистами, которые действительно одарены с точки зрения творчества.

Итак, какие у них есть характеристики, которые выделяют их среди остального населения? По моим наблюдениям (хотя я не проверял эти утверждения), есть пять ключевых характеристик творческих людей, которые они используют для планирования, создания, реализации и поддержания того, чем они решили заниматься. Эти характеристики описаны ниже.

Эти характеристики описаны ниже.

Гибкость

Это ключевая характеристика, поскольку она включает в себя мышление, которое предполагает, что может быть более одного ответа или решения для любого конкретного вопроса или проблемы. Гибкие мыслители не ограничены чрезмерной сосредоточенностью на одном способе ведения дел и, как правило, открыты для инноваций. У них также есть возможность понять, когда что-то не работает, и затем перейти к альтернативному решению/подходу.

(изображение: blogs.psychcentral.com)

Чувство сильного любопытства

Люди с творческим мышлением очарованы окружающим миром. Они задают много вопросов и склонны развивать очень интенсивное внимание, которое погружает их почти в задумчивость, когда они пытаются обнаружить, как что-то работает, или детали красивой структуры, или что-то еще, о чем они задумали.

(изображение: bigquestionsonline.com)

Позитивный настрой

Позитивный настрой необходим для творческого мышления, поскольку именно этот позитив побуждает ум искать детали, удивляться и, конечно, решения.

(изображение: readerareleadersngn.net)

Сильная мотивация и решимость

Вот где начинается тяжелая творческая работа. Итак, у всех нас могут быть творческие мысли, но какой прок в творчестве, если его нет на самом деле показать себя миру в акте строительства или творчества? От создания программных решений для основных проблем до создания социального капитала посредством создания сообщества или создания произведения искусства — творчество требует доведения до конца, которое может исходить только от сильной мотивации и решимости. Без этого творческие идеи будут находиться только в сознании человека, не имея возможности влиять на общество и/или сообщество.

(изображение: commonswikimedia.org)

Бесстрашие

Это интересная характеристика, потому что очень творческие люди склонны верить в ЦЕННОСТЬ идей, которые они придумывают.