Камю Альбер | |

1913-1960 | БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ |

XPOHOCВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТФОРУМ ХРОНОСАНОВОСТИ ХРОНОСАБИБЛИОТЕКА ХРОНОСАИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИБИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫСТРАНЫ И ГОСУДАРСТВАЭТНОНИМЫРЕЛИГИИ МИРАСТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫМЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯКАРТА САЙТААВТОРЫ ХРОНОСАРодственные проекты:РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙДОКУМЕНТЫ XX ВЕКАИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯПРАВИТЕЛИ МИРАВОЙНА 1812 ГОДАПЕРВАЯ МИРОВАЯСЛАВЯНСТВОЭТНОЦИКЛОПЕДИЯАПСУАРАРУССКОЕ ПОЛЕ | Альбер КамюКамю (Camus) Альбер (7. Как мыслитель экзистенциалистского толка Камю прошёл путь от нигилистической «философии абсурда» до моралистического гуманизма. Отправная посылка умозрения Камю — трагическое переживание «смерти бога» в 20 веке, которая знаменовала для него утрату метафизического смысла бытия и жизни человека. Вызванная упадком христианства «богоутрата» нашла выражение в философствовании Камю: в агностической эпистемологии (основанной на познавательном стремлении к заведомо недостижимой последней истине-благодати), в философии истории (отвергающей провиденциализм и любые учения о поступательном становлении человечества), в онтологии (принявшей вид скептической антителеологии), в философии творчества (мыслимого как вечное оспаривание художником-творцом неприемлемого для него и несовершенного земного «творения»). Этика Камю, занимающая центральное место в его миросозерцании, по своему

складу восходит к французской моралистике 16—18 веков. Согласно Камю, опыт

человеческого существования, неминуемо завершающегося смертью, приводит мыслящую

личность к открытию «абсурда» как конечной правды своего «удела» на земле. В своей философии долга Камю попытался обосновать учение о некоем

«праведничестве без бога», опирающемся на заповеди христианского милосердия и

противопоставленном нравственности, исходящей из социально-исторических

установок. Тем самым Камю избежал ницшеанства, но открыто выступил и против

марксистской революционной морали, предпочтя ей жертвенность тех, кто «истории

не делает, а претерпевает» её напасти. Философское и художественное творчество

Камю — одно из свидетельств кризисной духовной атмосферы на Западе в середине 20

века. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983. Сочинения: Theatre, reoits, nouvelles, P., 1962; Essais, P., 1966; в рус. пер.— Избранное, M., 1%9; Из филос, эссеистики, «Вопросы литературы», 1980, M 2. Литература: В е л и к о в с к и й С. И., Грани «несчастного сознания». Театр, проза, филос. эссеистика, эстетика А. К., М., 1973; Семенова С., Метафизика исн-ва А. К., в сб.: Теории, школы, концепции, в. 2 — Художеств. произведение и личность, М., 1975; G inest i er P., La pensfe de Camus, [P., 1964]; Nicolas A., A.Camus ou le Vrai Promethee, P., 1966; B roch i er J. J., A. Camus philosophe, P., 1970; L o 11-mann H. R., A. Camus, P., 1978. Вернуться на главную страницу Камю

|

| ХРОНОС: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ |

| | ХРОНОС существует с 20 января 2000 года,Редактор Вячеслав РумянцевПри цитировании давайте ссылку на ХРОНОС |

Философия абсурдизма | Блог РСВ

Наш мир полон абсурда и хаоса. И как бы человек не пытался упорядочить все вокруг, подходить рационально к решению проблем, систематизировать знания и процессы, его жизнь всегда будет выходить за пределы разумного, а неожиданные события будут противоречить установленным правилам. Абсурд — что это такое? Давайте разберемся в истоках абсурдизма и рассмотрим основных философов.

И как бы человек не пытался упорядочить все вокруг, подходить рационально к решению проблем, систематизировать знания и процессы, его жизнь всегда будет выходить за пределы разумного, а неожиданные события будут противоречить установленным правилам. Абсурд — что это такое? Давайте разберемся в истоках абсурдизма и рассмотрим основных философов.

Что такое абсурдизм?

Началом развития философского направления стали мировые войны в 20 веке. Многочисленные войны привели к большому количеству смертей, неустойчивости и страданиям, что способствовало развитию экзистенциализма, сущности бытия. Абсурдизм появился сразу после экзистенциализма. Абсурд — это нелепость, бессмысленность, нечто противоречащие здравому смыслу.

Абсурд в философии

Первым заговорил об абсурде известный философ Серен Кьеркегор. Главным трактат, в котором лежит идея абсурдизма, является «Страх и трепет». В этом труде он ставит под сомнение религию, говоря о нелогичности ее учений. Приводя отрывок из Библии, где Авраам жертвует своим сыном ради Господа, Кьеркегор указывает на то, что человек зависим, не свободен, а существование его парадоксально. Вера Авраама абсурдна, так он легко превратил убийство в святое и возвышенное деяние.

Вера Авраама абсурдна, так он легко превратил убийство в святое и возвышенное деяние.

Несмотря на свои радикальные размышления, Сёрен Кьеркегор не отрицал значимость религии в жизни. Он определял веру, как нечто трансцендентное, что находится за границами человеческого понимания, то есть является абсурдной. Религию нельзя логически объяснить, но вера определено играет важную роль в человеком развитии.

Альбер Камю рассматривал абсурд, как противостояние и конфликт человека, который стремится осмыслить молчаливую Вселенную и обрести смысл. А значит жизнь человека абсурдна. Осознание этого побуждает человека выбирать между суицидом, «прыжком веры» и принятием.

По мнению Камю, самоубийство — это прямой выход из абсурдности бытия. Человек таким образом признает, что сама жизнь не заслуживает усилий, чтобы ее проживать. Выбирая «апрыжок веры», человек примиряется с действительностью, пропитанной обманом и абсурдностью, пренебрегая правдой и свободой. Третий выход — это полное принятие абсурдности своего существования. Именно этот вариант дает возможность человеку обрести свободу и смысл своего существования. «Жить, не уповая», то есть воспринимать независимость Вселенной от абсолютного и универсального, и тогда человек станет свободным.

Именно этот вариант дает возможность человеку обрести свободу и смысл своего существования. «Жить, не уповая», то есть воспринимать независимость Вселенной от абсолютного и универсального, и тогда человек станет свободным.

Важно понять одно, что человек может самостоятельно искать смысл жизни и предназначение, создавать собственные ориентиры и идеалы. Личность человека можно определить, как полноценную Вселенную. Еще больше интересных рассуждений можно найти в эссе Камю «Миф о Сизифе».

Лев Шестов в своем книге «Шекспир и его критик Брандес» рассуждает о несостоятельности и не универсальности нравов и морали на примере героев Отелло и Макбет. Он акцентирует внимание на бунтарском духе личности, которой нечего терять, кроме своей жизни. Именно это дает человеку свободу действий, невзирая на страхи, двигаться в нужном направлении.

Популярность философского направления абсурдизма показывает, что многие люди задаются вопросом о смысле жизни, о личной свободе и рациональности. Одни отрицают какой-либо смысл и живут сегодняшним днем, кто-то убежден, что все предопределено и ощущают внутреннюю пустоту. Но жизнь без смысла не может приносить удовольствие и счастье. Каждый из нас может сам определить свое предназначение, которое будет меняться со временем и привносить желания что-то делать и развиваться.

Одни отрицают какой-либо смысл и живут сегодняшним днем, кто-то убежден, что все предопределено и ощущают внутреннюю пустоту. Но жизнь без смысла не может приносить удовольствие и счастье. Каждый из нас может сам определить свое предназначение, которое будет меняться со временем и привносить желания что-то делать и развиваться.

Если вы находитесь в поиске своего смысла жизни и не знаете с чего начать, посмотрите бесплатный онлайн-урок «Пик Героев». Спикер Сергей Бурлаков, спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты России, пережил трагедию. В страшной аварии он лишился кистей и ступней, несмотря на это он смог не только начать жизнь заново, но и стать примером для многих людей. Из урока вы узнаете, как простить и принять себя, осмелиться быть собой. Почему важно верить и любить, и как мужество помогает в достижении амбициозных целей.

Камю и Абсурд | Philosophy Talk

Многие считают, что самая фундаментальная философская проблема заключается в следующем: в чем смысл существования? Это вопрос, который Альбер Камю исследовал в своих романах, пьесах и эссе.

Возможно, его ответ был немного удручающим. Он думал, что жизнь не имеет смысла, что не существует ничего, что могло бы когда-либо быть источником смысла, и, следовательно, есть что-то глубоко абсурдное в человеческом стремлении найти смысл. Соответственно, его философский взгляд был назван (экзистенциалистским) абсурдизмом.

Какой смысл жить, если ты думаешь, что жизнь абсурдна, что в ней никогда не может быть смысла? Именно этот вопрос задает Камю в своем знаменитом произведении «Миф о Сизифе ». Он говорит: «Есть только одна действительно серьезная философская проблема — самоубийство». Его преследовал вопрос о том, может ли самоубийство быть единственным рациональным ответом на абсурдность жизни.

Но почему он думал, что жизнь изначально лишена смысла? Разве люди не находят смысл разными способами?

Возьмите религию. Многим кажется, что это, конечно, дает утешение , но для Камю это не может иметь подлинного смысла, потому что включает в себя иллюзию. Либо Бог есть, либо его нет. Если нет, то понятно, почему он не мог быть источником высшего смысла жизни. Но что, если Бог существует? Учитывая всю боль и страдания в мире, единственный разумный вывод о Боге состоит в том, что он либо слабоумный, либо психопат. Итак, существование Бога могло сделать жизнь только более абсурдной, а не менее.

Либо Бог есть, либо его нет. Если нет, то понятно, почему он не мог быть источником высшего смысла жизни. Но что, если Бог существует? Учитывая всю боль и страдания в мире, единственный разумный вывод о Боге состоит в том, что он либо слабоумный, либо психопат. Итак, существование Бога могло сделать жизнь только более абсурдной, а не менее.

Конечно, Бог — не единственный возможный источник смысла. Подумайте о наших отношениях с другими людьми — нашей семьей, нашими друзьями, нашими сообществами. Мы любим и заботимся о других в этом жестоком мире, и, возможно, поэтому продолжаем жить. Вот что придает существованию смысл.

Проблема здесь в том, что все, кого мы знаем и любим, когда-нибудь умрут, и некоторые из них будут ужасно страдать, прежде чем это произойдет. Как это не абсурд?

Пока все не впали в депрессию, давайте подумаем о возможных решениях проблемы. Предположим вместе с Камю абсурдность поиска смысла. Давайте предположим, что любой путь, которым мы пытаемся найти смысл в мире, будет напрасным. Все они тупиковые, так сказать. Как do мы избегаем вывода, что самоубийство является ответом?

Все они тупиковые, так сказать. Как do мы избегаем вывода, что самоубийство является ответом?

Рассмотрим подход Ницше. Подобно Камю, он считал, что жизнь лишена внутреннего смысла. Но он думал, что мы могли бы придать этому некий смысл, приняв иллюзию. Вот чему мы должны учиться у художников, по словам Ницше. Они всегда изобретают новые «изобретения и ухищрения», которые придают вещам видимость красоты, хотя на самом деле это не так. Применяя это к собственной жизни, мы можем стать «поэтами своей жизни». Может ли это быть возможным решением?

Решение, к которому приходит Камю, отличается от решения Ницше и, возможно, является более честным подходом. Абсурдный герой не находит прибежища в иллюзиях искусства или религии. И все же он не отчаивается перед лицом абсурда — он не просто упаковывает все это в себя. Вместо этого он открыто принимает абсурдность своего положения. Сизиф, приговоренный навеки толкать валун в гору только для того, чтобы он снова и снова катился вниз, полностью осознает тщетность и бессмысленность своей задачи. Но он охотно толкает валун в гору каждый раз, когда тот катится вниз.

Но он охотно толкает валун в гору каждый раз, когда тот катится вниз.

Вы можете задаться вопросом, как и считаются решением. Вот что, я думаю, имел в виду Камю. Нам нужно честно противостоять мрачной правде и в то же время решительно не позволять этой правде разрушить жизнь. В конце « Миф » Камю говорит, что мы должны «вообразить Сизифа счастливым».

Возможно, мое воображение ограничено, но я не уверен, что нахожу эту мысль утешительной. Как именно столкновение с абсурдностью своего положения дает Сизифу причину продолжать? Возможно, это не должно утешать. Но, возможно, это все, что есть.

Итак, что вы думаете? Действительно ли жизнь абсурдна? Если да, то есть ли смысл жить?

В конце концов, я думаю, что мой собственный подход к абсурду жизни похож на подход Пегги Ли, которая говорит: «Если это все, что есть, то давайте продолжать танцевать. Давайте выпьем и повеселимся, если это все, что есть…»

Альбер Камю о том, как справиться с абсурдом жизни

Вы когда-нибудь чувствовали — что бы вы ни делали — что ничего не добьетесь? Что все ваши усилия тщетны? Что независимо от того, как вы действуете, вы просто возвращаетесь к тому, с чего начали?

Подумай о Сизифе. Он незадачливый главный герой древнегреческого мифа, в котором, царственно расстроив богов, он обречен — на всю вечность — толкать валун в гору только для того, чтобы тот катился вниз, достигнув вершины. Каждый раз Сизиф должен спускаться и начинать заново. И он должен делать это снова и снова — навсегда.

Он незадачливый главный герой древнегреческого мифа, в котором, царственно расстроив богов, он обречен — на всю вечность — толкать валун в гору только для того, чтобы тот катился вниз, достигнув вершины. Каждый раз Сизиф должен спускаться и начинать заново. И он должен делать это снова и снова — навсегда.

Звучит не очень, не так ли? Бедный парень. Слава богу, в нашей жизни все не так…

Или они? Действительно, французский мыслитель 20-го века Альбер Камю считал миф о Сизифе блестящей метафорой нашего повседневного существования.

Альбер Камю, как ни крути.

«Современный рабочий, — пишет Камю в умопомрачительной книге «Миф о Сизифе», — каждый день в своей жизни работает над одними и теми же задачами, и эта судьба не менее абсурдна [чем судьба Сизифа]».

Просыпаемся, трудимся, спим; мы просыпаемся, мы трудимся, мы спим; толкаем валун вверх, он скатывается вниз, начинаем снова. И эта циклическая обыденность указывает на фундаментальную абсурдность человеческого состояния: все это время мы думали, что делаем успехи — мы все просто Сизифы, каждый со своими собственными валунами, которые нужно нести.

Помимо повседневного абсурда

Для Камю не только сходство между Сизифом и нашим повторяющимся повседневным расписанием делает наше существование абсурдным; это выходит далеко за рамки этого. Камю полагает, что ситуация Сизифа прекрасно отражает всю полноту интеллектуальных и философских устремлений человека .

Как так? Итак, Камю утверждает, что в основе человеческого опыта лежит парадокс. С одной стороны, мы по своей природе любопытные животные, стремящиеся к смыслу и цели — фундаментальное причина для существующего. С другой стороны, мы не способны адекватно удовлетворить это стремление — Камю отвергает любую научную, метафизическую или религиозную попытку сделать это.

Философия жизни: полное руководство по обогащению личной философии

★★★★★ (более 50 отзывов)

Найдите смысл, цель и станьте лучше, исследуя 7 самых влиятельных в мире философий жизни — включая стоицизм, буддизм и экзистенциализм.

Узнайте больше сейчас Другими словами, несмотря на наше стремление к окончательному объяснению существования, в уме Камю такое объяснение всегда будет выше нашего понимания.

И именно это безнадежное пространство, которое мы занимаем — между нашим стремлением задавать глубокие вопросы и нашей неспособностью ответить на них — Камю называет «абсурдом». Отсюда образ Сизифа: мы строим теории, они неизбежно рушатся, и мы навязчиво начинаем заново. (Несколько иной взгляд на абсурд см. в аргументе Томаса Нагеля о том, что абсурд возникает не из нашей потребности в смысле в бессмысленном мире, а из того факта, что мы поглощает нашими заботами, одновременно признавая, насколько они случайны.)

Последствия жизни в абсурде

Если мы допустим Камю, что мы делаем занимаем это абсурдное пространство тоски, но никогда не находя, можно сказать, что почти все наши заботы просто не имеют значения, поскольку с этой точки зрения все наши убеждения, мысли и действия по отношению к миру становятся тривиальными и бессмысленными. Мы все Сизифы, бессмысленно катящие наши валуны. Бессильный. Окаменевшие в абсурде, как насекомые в янтаре.

На этой картинке один концерн , а остается, однако — и он большой.

«Есть только один действительно серьезный философский вопрос, — говорит Камю, — и это самоубийство. Решить, стоит ли жить жизнь, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии».

Здорово.

Итак, подытоживая, по Камю: мы живем в абсурде, мы не можем избежать этого абсурда, и — в силу того, что мы обречены никогда не постигнуть конечной природы существования — единственный акт, который может иметь какое-либо отношение к наше состояние — самоубийство.

Пока, так мрачно — бессмысленность, тщетность, самоубийство… По мнению Камю, ответ на вопрос, стоит ли жить или нет, наверняка указывает только на один путь…

Сизиф как романтический герой

Но подождите ! Останавливаться! Видите ли, вместо того, чтобы печально осуждать то, как мы живем, Камю на самом деле рассматривает усилия Сизифа вверх и вниз по горе как триумф .

Камю утверждает, что «Сизиф» демонстрирует тот факт, что мы можем жить «с уверенностью в сокрушительной судьбе, без покорности, которая должна сопровождать его ». Сизиф показывает нам силу и стойкость перед лицом абсурда: он «знает себя хозяином своих дней».

Вперёд, Сизиф!

После того, как камень рухнул, подтверждая полную тщетность своего проекта, Сизиф марширует за ним. Этот , думает Камю, есть момент, когда абсурдная судьба Сизифа полностью обнажается и когда он достигает полного трагического сознания.

Спускаясь по склону горы, он осознает всю степень своего жалкого положения, однако «в нем заключена вся безмолвная радость Сизифа. Его судьба принадлежит ему. Его скала — его вещь».

Мы могли бы просто ошеломить себя бессмысленными развлечениями, чтобы справиться с неизбежным трудом и страданиями жизни. Но мы никогда не достигнем истинного счастья или цели с таким эскапизмом. Наоборот, если — как Камю воображает, что это делает Сизиф — мы берем на себя ответственность за свою собственную жизнь, если мы избегаем ложных решений и принимаем свое состояние, мы устанавливаем цель — даже счастье — перед лицом абсурда.

Так же, как Сизиф выбирает идти вниз за своей скалой, тем самым принимая тщетность своего наказания и изменяя свою трагическую судьбу, Камю утверждает, что мы становимся полностью живыми благодаря , выбирая , чтобы признать безнадежность человеческого положения, и , продолжая, несмотря ни на что

. Подходя к жизни с полным сознанием, с жизненной силой и силой, становясь хозяевами своей абсурдной судьбы, — вот как мы отвечаем на вопрос о самоубийстве, как мы бросаем вызов тщетности и устанавливаем, что значит жить.В конечном счете, хотя Камю и считает, что мы обречены на абсурд по человеческому состоянию, он считает, что это не обязательно плохо — на самом деле, только противостояние этой абсурдности и героическое продолжение, несмотря на нее, является подлинным жизнь можно прожить.

Действительно, как заключает Камю «Миф о Сизифе»:

Самой борьбы к вершинам достаточно, чтобы наполнить сердце человека. Надо представить себе Сизифа счастливым.

11.1913, Мондови, Алжир,— 4.1.1960, Вильблевен,

Франция), французский философ, близкий к экзистенциализму, писатель и публицист.

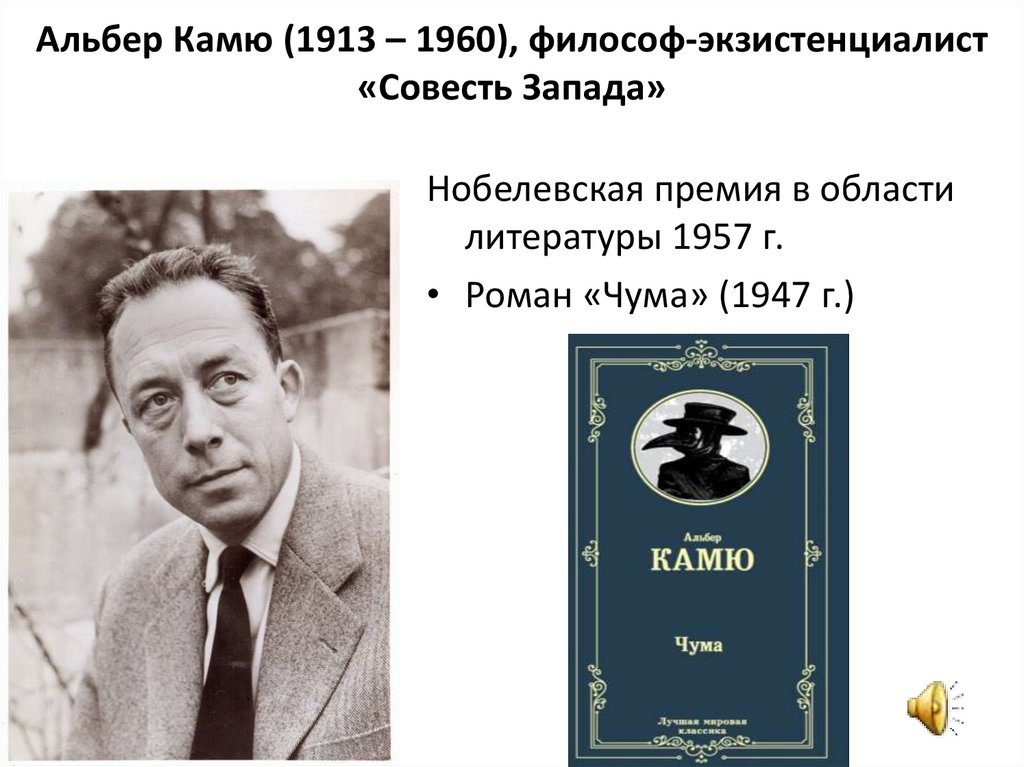

В 1934—1937 годы состоял в компартии. В годы Сопротивления сотрудничал в

подпольной газете «Combat», которую возглавил после освобождения от немецкой

оккупации. Повесть «Посторонний» («L’etranger», 1942) и философское сочинение

«Миф о Сизифе» («Mythe de Sisyphe», 1942), а затем постановки его пьес принесли

Камю известность. Благодаря своей публицистике, философско-идеологическом эссе

«Бунтующий человек» («L’homme revolte», 1951), роману-притче «Чума» («La peste»,

1947) и других произведений стал одним из «властителей дум» леволиберальной

интеллигенции Запада. Мучительные попытки Камю оставаться «вольным стрелком»,

находясь в гуще политико-мировоззренческих схваток времён «холодной войны», не

примыкая, однако, ни к одному из борющихся лагерей, сказались в повести

«Падение» («La chute», 1956) и книге рассказов «Изгнание и царство» («L’exil et

le royaume», 1957), а также в «Шведских речах» («Discours de Suede», 1958;

произнесены по случаю вручения Камю Нобелевской премии 1957 года).

11.1913, Мондови, Алжир,— 4.1.1960, Вильблевен,

Франция), французский философ, близкий к экзистенциализму, писатель и публицист.

В 1934—1937 годы состоял в компартии. В годы Сопротивления сотрудничал в

подпольной газете «Combat», которую возглавил после освобождения от немецкой

оккупации. Повесть «Посторонний» («L’etranger», 1942) и философское сочинение

«Миф о Сизифе» («Mythe de Sisyphe», 1942), а затем постановки его пьес принесли

Камю известность. Благодаря своей публицистике, философско-идеологическом эссе

«Бунтующий человек» («L’homme revolte», 1951), роману-притче «Чума» («La peste»,

1947) и других произведений стал одним из «властителей дум» леволиберальной

интеллигенции Запада. Мучительные попытки Камю оставаться «вольным стрелком»,

находясь в гуще политико-мировоззренческих схваток времён «холодной войны», не

примыкая, однако, ни к одному из борющихся лагерей, сказались в повести

«Падение» («La chute», 1956) и книге рассказов «Изгнание и царство» («L’exil et

le royaume», 1957), а также в «Шведских речах» («Discours de Suede», 1958;

произнесены по случаю вручения Камю Нобелевской премии 1957 года).