Дата : ПКПБ им. А. М. Горького : pgpb.ru

Вослед же моему примеру

Пойдет отважно и другой:

Так дел и мыслей атмосферу

Мы простираем за собой!

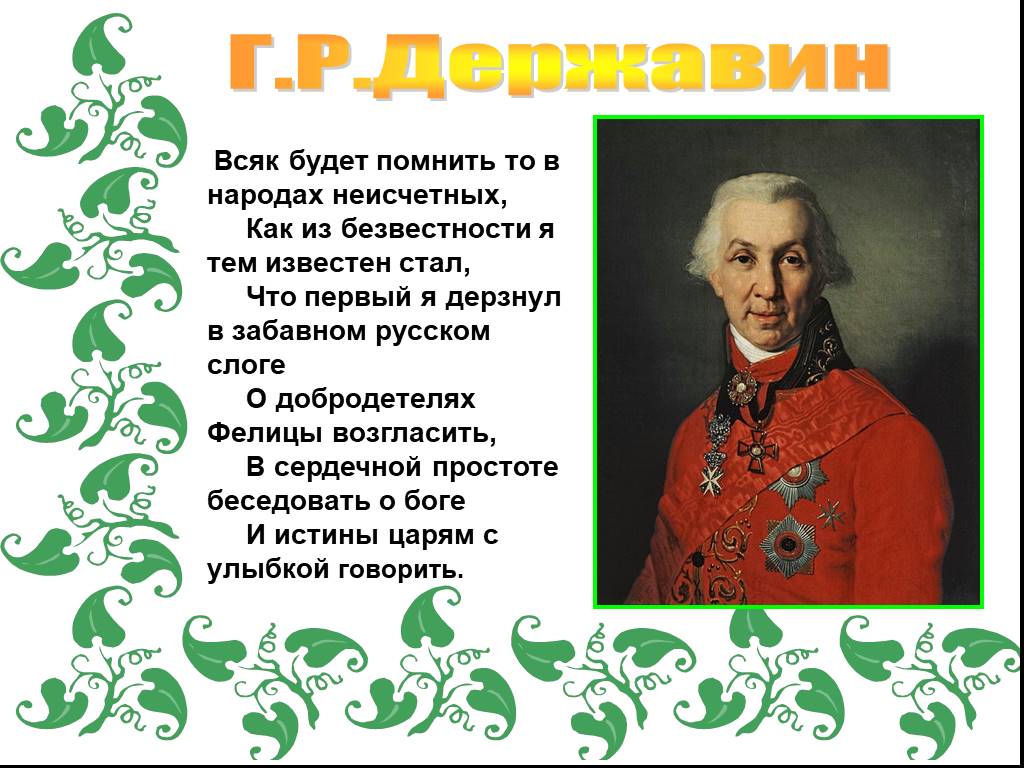

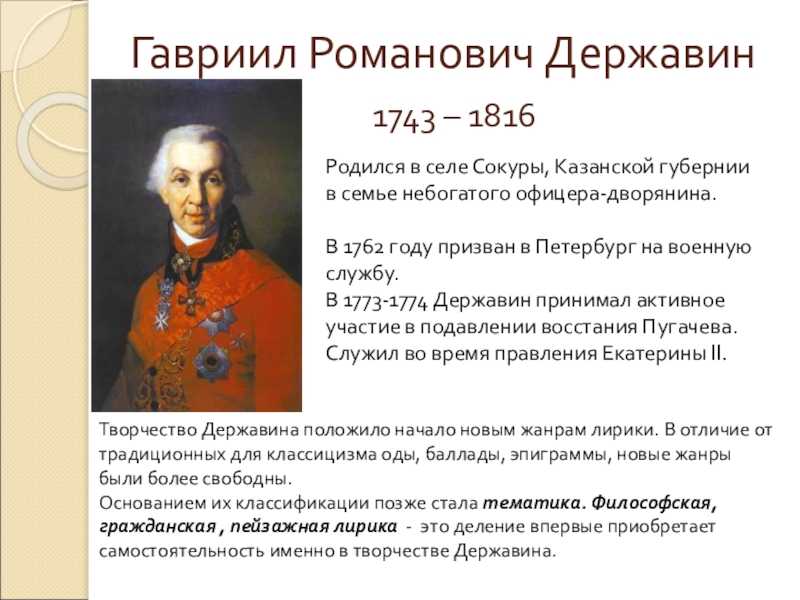

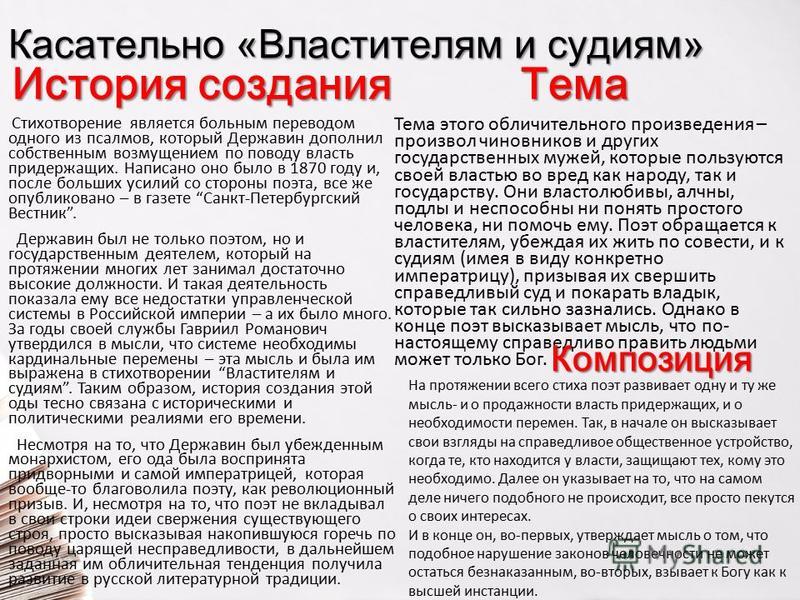

18 век для нас глубокая старина. Прославленный в свое время, певший оды любимой царице Екатерине, в добродетели которой искренне верил, Гаврила Романович Державин, кажется безнадежно устаревшим. Но если вчитаться в его стихи, можно увидеть, что многие мысли и чувства поэта созвучны современным. А его личность симпатична своими нравственными понятиями, идеалами и устремлениями к добру и справедливости.

Перечтите замечательное стихотворение «Властителям и судиям», в котором он обличает неправедных сильных, в том числе и царей:

«Ваш долг: спасать от бед невинных,

Несчастным подавать покров;

От сильных защищать бессильных,

Исторгнуть бедных из оков».

Недаром, сам поэт хвалил себя за то, что «истину царям с улыбкой говорил».

Как актуально в наше время звучит и это обращение:

«Вельможу должны составлять

Ум здравый, сердце просвещенно;

Собой пример он должен дать,

Что звание его священно,

Что он орудье власти есть,

Подпора царственного зданья;

Вся мысль его, слова, деянья

Должны быть – польза, слава, честь».

Или еще ближе к нашим реалиям:

«В те дни, как всюду ерихонцы

Не сеют, но лишь жнут червонцы,

Их денег куры не клюют;

Как вкус и нравы распестрялись,

Весь мир стал полосатый шут».

Многие стихи его посвящены размышлениям о добродетельной праведной жизни, о ценности личности человека, живущего для блага ближних, в этом он видел высочайший смысл. Близко нам представление о величии и ничтожестве человека во Вселенной.

Близко нам представление о величии и ничтожестве человека во Вселенной.

«Я связь миров повсюду сущих,

Я крайня степень вещества,

Я средоточие живущих,

Черта начальна божества;

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь – я раб – я червь – я бог»!

Гаврила Романович любит все русское: обычаи, нравы, характеры. Об этом его стихи «Русские девушки», «Охотник», «Шуточное желание», «Евгению. Жизнь Званская» и др. Державинское выражение, которое мы знаем больше по пьесе Грибоедова:

«Мила нам добра весть о нашей стороне:

Отечества и дым нам сладок и приятен».

Он видит поэтическое в повседневном и мы вместе с поэтом представляем это пиршество на лоне природы:

«Багряна ветчина, зелены щи с желтком,

Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,

Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером

Там щука пестрая – прекрасны»!

Завершим маленький экскурс в поэзию Державина шутливым напутствием современникам и потомкам:

«Не предавай себя печали

Не сокращай стенаньми век:

Блаженны небеса создали

Тебя к блаженству, человек!

Умей сей жизнью наслаждаться,

Умей ты всем довольным быть;

Сколь много ни грустить, ни рваться.

Твоих судеб не изменить».

Много поводов для размышлений, удивления, много мудрости, надежд и печали подарит чтение стихов Гавриила Романовича Державина.

Самойленко Т.А., зав отделом информационно-библиографической работы

Стихотворение Блока «Россия» (анализ) | Свободный обмен школьными сочинениями 5-11 класс

- Автор: А. А. Блок

- Произведение: Россия (стихотворение)

- Это сочинение списано 80 982 раз

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые –

Как слезы первые любви!

Тема Родины – тема России – занимала особое место в жизни А. Блока, она была для него поистине всеобъемлющей. Он считал тему о России своей темой, которой сознательно посвящал жизнь.

Он считал тему о России своей темой, которой сознательно посвящал жизнь.

У поэта с Россией образовалась явственная, кровная связь. Особое значение приобретают стихотворения, где поэт развертывает «широкоохватный» образ Родины и подчеркивает свою неразрывную связь с ней, с русской стариной, с русским пейзажем, фольклором, сказкой, песней…

Для А. Блока Россия – и мать, и жена, и невеста. Блоковские картины Руси ясно представляются, все они одушевлены, и в них словно поселяется сказка. В его стихах просматриваются лермонтовские традиции, например, в стихотворении «Осенняя воля»:

Выхожу я в путь, открытый взорам,

Ветер гнет упругие кусты,

Белый камень лег по косогорам,

Желтой глины скудные пласты.

Лирический герой сопричастен судьбе людей, сочувствует тем, кто «умирает не любя», но стремится к слиянию с Родиной. «Приюти же в далях необъятных!» – восклицает он. Автор показывает, что невозможно ни жить, ни плакать без России.

В 1915 г. выходит книга с названием «Стихи о России», названная автором «Роман в стихах», в ней есть цикл «Родина» (с 1907 по 1916 гг.).

Изначально Родина осознавалась в несколько мистическом плане:

Дремно – и за дремотой тайна,

И в тайне почивает Русь,

Она и в снах необычайна,

Ее одежды не коснусь.

В самом значительном стихотворении «Родина» отсутствует мистика, представлен вполне реальный образ.

Автор в этом стихотворении неоднократно обращает внимание на то, что, несмотря на годы, трудное время, положение, Россия «как в годы золотые» все та же «лес, да поле». Несмотря на нищету, А. Блок любит Россию и любит ее чистой, пронзительной, неистощимой любовью. Он верит в светлое будущее России – «не пропадешь, не сгинешь ты». Для поэта Родина дороже, милее, краше всего на свете. Он видит красоту во всем, даже в слезах, говорит, что слезы России, слезы народа делают сильнее и крепче нашу нацию; зреет вера в то, что настанет новый день, несущий только радость и то, что многострадальный русский народ обретет покой, т.

С уверенностью можно сказать, что Блок – великий поэт, человек, страстно, нежно любящий Россию, посвящающий ей лучшие стихи. Блок – сын России, настоящий патриот. И нет ни одного другого поэта, кто мог бы так воспеть Россию, как это сделал Александр Блок.

Проект MUSE — Три метафоры жизни: Поздняя поэзия Державина Смоляровой Татьяны (рецензия)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

ОТЗЫВЫ 535 Смолярова Татьяна. Три метафоры жизни: Поздняя поэзия Державина. Перевод Рональда Мейера, совместно с Нэнси Уоркман и Татьяной Смоляровой. Под редакцией Нэнси Уоркман. Либер Примус. Academic Studies Press, Бостон, Массачусетс, 2018. 319 стр. Иллюстрации. Примечания. Индекс. 79 долларов США. Русский текст, на котором основана эта книга, был опубликован в Москве в 2011 году издательством «Новое литературное обозрение» под названием «Зримая лирика».

Александр Поуп по праву является ключевой фигурой. Цитаты и иллюстрации вторичного материала щедры. К сожалению, ввиду тематики, все иллюстрации монохромны, а иногда и уменьшены до мизерных размеров. Модное сейчас вставление в текст самостоятельных тематических вставок, где конкретная тема дается мини-ВИДЯЩАЯ, 97, 3, JULY 2019 536 энциклопедии, означает, что продолжительное повествование иногда с трудом получается, но читатели с проблемами концентрации внимания будут в восторге. Исключительно хороша в своем роде коробка на живописности. Но Смолярова может быть столь же полезной при внимательном чтении, как и при отвлечении внимания, о чем свидетельствует, в частности, анализ строф «паровой машины» «Евгению». Бывают, однако, ляпсусы при допущении фальсифицируемых утверждений: зияет бездна, когда вольный ямб державинской «Девушки у арфы» относят к «ухабистым верлибрам»; в последнем стихотворении Державина и в его переводе Морриса Галле «пятистопный ямб кажется решающим» — но оба они четырехстопные; а пятистопный ямб в «Очерке о человеке» Поупа не имеет фиксированной цезуры.

Александр Поуп по праву является ключевой фигурой. Цитаты и иллюстрации вторичного материала щедры. К сожалению, ввиду тематики, все иллюстрации монохромны, а иногда и уменьшены до мизерных размеров. Модное сейчас вставление в текст самостоятельных тематических вставок, где конкретная тема дается мини-ВИДЯЩАЯ, 97, 3, JULY 2019 536 энциклопедии, означает, что продолжительное повествование иногда с трудом получается, но читатели с проблемами концентрации внимания будут в восторге. Исключительно хороша в своем роде коробка на живописности. Но Смолярова может быть столь же полезной при внимательном чтении, как и при отвлечении внимания, о чем свидетельствует, в частности, анализ строф «паровой машины» «Евгению». Бывают, однако, ляпсусы при допущении фальсифицируемых утверждений: зияет бездна, когда вольный ямб державинской «Девушки у арфы» относят к «ухабистым верлибрам»; в последнем стихотворении Державина и в его переводе Морриса Галле «пятистопный ямб кажется решающим» — но оба они четырехстопные; а пятистопный ямб в «Очерке о человеке» Поупа не имеет фиксированной цезуры.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Без файлов cookie ваш опыт может быть небезупречным.

Парадокс Бродского — Los Angeles Times

Джон Бейли является автором многочисленных произведений, в том числе «Лев Толстой», «Красная шляпа: роман» и «Элегия для Ирис».

С легкой злобой, далеко не невинной, поэт А. Э. Хаусман заметил, что когда читатели говорят, что им нравится стихотворение, они обычно имеют в виду, что им нравится что-то внутри стихотворения, то есть его содержание или его смысл.

Стихотворение не должно означать

Но быть.

Звучит нормально? Но. . . .

Поэт Малларме был ближе к тому, чтобы сделать то же самое более разумным, но более проницательным способом. Он сказал художнику Дега, который баловался написанием сонетов и всегда утверждал, что у него есть много идей для них, что «поэзия, мой дорогой Дега, не создается идеями. Это сделано словами».

Такие вещи знакомы всем студентам, прошедшим университетский курс поэзии. Но их, кажется, стоит еще раз рассмотреть в связи с великим поэтом Иосифом Бродским, чей гений приводит читателя в замешательство тем, что не ограничивается словами, создающими поэзию на его родном языке. Бродский, подобно Мильтону или Микеланджело, был виртуозом по крайней мере в двух языках, тогда как большинству поэтов достаточно, чтобы вырвать из слов, с которыми они и их читатели уже знакомы, внезапную жизнь, никогда не виданную и не подозреваемую.

Пушкин, почитаемый мастер всех русских поэтов, не в последнюю очередь Бродский, показал своим землякам, что их собственные самые простые слова могут тем не менее стать волшебной поэзией. Но Пушкин, как и большинство русских высших слоев его времени, обычно использовал французский язык, когда разговаривал со своими сверстниками или писал им письма; а в его самом длинном, живом и изощренном стихотворении «Евгений Онегин» используются не только французские термины и выражения, но и нарочито космополитический оттенок. Набоков клялся, что это, как и любое другое стихотворение, невозможно перевести:

Что такое перевод? На блюде

Бледная и сверкающая голова поэта,

Визг попугая, болтовня обезьяны,

И осквернение мертвых.

Но, тем не менее, он перевел его на свой род набоковского диалекта, диковинного и экзотического диалекта, призванного — несколько иронически — кропотливо переводить каждое русское слово в его точный английский эквивалент.

Набоков должен был знать, что это невыполнимая задача. Одаренный прозаик, владеющий двумя языками, он написал часть своих романов по-русски, часть — по-английски. В каждом случае это был его собственный особый стиль и язык, точно так же, как английский язык Джозефа Конрада является его собственным языком, но он не пытался написать одну и ту же книгу на обоих языках или сделать их взаимозаменяемыми. Бродский предпринял гораздо более смелую задачу. Насколько он преуспел?

Ну, не совсем. Доктор Джонсон заметил, что собака, танцующая на задних лапах, танцевала плохо: удивительно, что она вообще это делала. И когда речь идет о поэзии, это «не совсем» должно быть роковым суждением. В свете Хаусмана или Малларме стихотворение, которому «не совсем» удается стать стихотворением, на самом деле таковым вовсе не является. Но Бродского, совершенно справедливо, это ничуть не смутило. Его космополитическая поэзия, будь она написана по-русски или по-английски, имеет в себе очень много, даже прямо кишит: не только поразительными чувствами, но и действительными вещами всякого рода. Так, конечно, в «Дон Жуане» Байрона или в «Письме из Исландии» Одена. Этим великолепным tours de force все равно, являются ли они «целиком» стихами или нет, и именно на них ярче всего напоминают живейшие и характернейшие стихотворения Бродского, вроде «Колыбельной Кейп-Кода» в переводе Энтони Хехта.

Так, конечно, в «Дон Жуане» Байрона или в «Письме из Исландии» Одена. Этим великолепным tours de force все равно, являются ли они «целиком» стихами или нет, и именно на них ярче всего напоминают живейшие и характернейшие стихотворения Бродского, вроде «Колыбельной Кейп-Кода» в переводе Энтони Хехта.

Подобно Одену, своему духовному товарищу и коллеге по темпераменту и способностям, Бродский испытывал почти навязчивое пристрастие к этому миру вещей и предметов. Киплинг, чьими работами он также выражал безграничное восхищение, питал аналогичную любовь: ни один из поэтов не был сторонником абсолютной точности, когда увлекался удовольствиями от деталей. В «Собрании стихов на английском языке» отличные примечания, сделанные редактором и переводчиками, самым увлекательным образом раскрывают здешние привычки Бродского. Редактор Энн Чельберг отмечает в своем мудром предисловии, что он был неравнодушен к «извращениям языка», языка и значения в космополитической глубинке между несколькими языками, которые иногда искажаются с почти сюрреалистической беззаботностью.

Достойное заявление по этому поводу сделано на обложке объявления Сьюзан Зонтаг, для которой Бродский — «мировой поэт», доступный для таких же читателей, как она, не умеющих читать его по-русски, как и он для носителей языка. Он мировой поэт из-за необычайной скорости и плотности материальной записи в его поэзии, которую он называл «ускоренным мышлением».

Скорость Бродского, безусловно, превращает скорость в свою собственную точность и буквальность, хотя, как показывают примечания к стихам, в объяснениях, должным образом помеченных либо (а. (транс) для переводчика. («Тирпиц» был не немецким эсминцем, как сообщает нам Бродский, а самым мощным линкором германского флота; и «Люгер» [с ошибкой в написании «Лугар»] не был стандартным автоматом немецкой армии времен Второй мировой войны, как мы переводчица.) Но такие ошибки ничтожны в мировой поэзии: какое значение они придают читателю ощущения пьянящего участия в ртутных копях мирового поэтического ума и их ослепительного диапазона того, что Зонтаг правильно и трезво называет «культурной ссылка. »

»

Нет никакой ошибки и в правдивости одного из лучших стихотворений Бродского. «На смерть Жукова» — элегия национального масштаба, и, может быть, важно, что это не мировая поэма, а поэма, относящаяся только к русской истории и сохранению России. Жуков был величайшим полководцем своей страны во Второй мировой войне, он не только спас Сталинград от немцев, но и штурмовал немецкую столицу в разгар войны в 1945 году. Бродский намеренно следует вдохновению и ритмическому движению прекрасного стихотворения XVIII века. поэт века Державин, празднующий смерть графа А.В. Суворов, великий полководец, командовавший русской армией при Екатерине Великой. Стихотворение Державина называется «Снегирь», потому что, как говорит нам Бродский, песня снегиря похожа на ноты военной дудки; и размер обоих стихотворений напоминает медленный и размеренный барабанный бой похоронного марша. Именно это формальное звучание удалось чудесным образом сохранить в переводе Джорджа Клайна: не только звучание, но и устойчивую и трезвую серьезность, с которой поэт подчеркивает глубину собственной благодарности и восхищения.

Сколько темной крови, солдатской крови он пролил тогда

на чужих полях? Плакал ли он о своих людях?

Когда он умирал, вспоминал ли он их—

завернутые в гражданские белые простыни в конце?

Он не отвечает. Что он им скажет,

встреча в аду? «Мы боролись за победу».

Правая рука Жукова, когда-то зачисленная

в правое дело, больше не будет сражаться.

Спи! В русской истории, как и подобает,

пространство для подвигов тех, кто хоть и смел,

победоносно маршировал по чужим городам,

дрожал от ужаса, когда возвращался домой.

Маршал! Эти слова проглотит Лета,

совершенно потерянная, как твои грубые солдатские сапоги.

Все-таки возьми эту дань, хоть и маленькую,

тому, кто каким-то образом — здесь я говорю правду

прямо и вслух — спас нашу

боевую

Родину. Барабан, бей! И визжи, снегирь файф!

Какими бы космополитичными, в некотором смысле даже постмодернистскими, мировоззрение Бродского и его поэзия могли со временем стать, он никогда не чувствовал, что история — и русская история в частности — подошла к концу или перестала иметь значение.

«На смерть Жукова» была написана в Лондоне в 1974 году, когда Бродский (его отец служил в российском флоте) был еще патриотическим изгнанником, который стал его приемной ролью. Он часто ссылается на ссылку Овидия на берега Черного моря, по приказу императора Августа, как и на его собственную ссылку по царскому указу советских правителей. Но хотя он сделал изгнание своим ремеслом, он никогда не терял сильного и страстного чувства к своей родине и ее истории невзгод. Военный гений Жукова был на одном уровне с Ганнибалом, но последние дни жизни застали его павшим и опальным, как Помпей и Велизарий.

Отношение Бродского к его многочисленным переводчикам было сложным. Он справедливо хвалит их и извиняет тот факт, что, когда он брал стихотворение для дальнейшей обработки, он иногда терял ту гладкость, которой достигли его переводчики в своем желании приблизить его к оригиналу. Это не обязательно очень полезно. Дело в том, что поэтический слух Бродского на английский язык не был и не мог быть таким безошибочным, как слух на мелодии и нюансы родного языка. Откровенно говоря, многие стихи, которые он либо перерабатывал на своем английском, либо писал самостоятельно как «английские» стихи, звучат совсем не так.

Откровенно говоря, многие стихи, которые он либо перерабатывал на своем английском, либо писал самостоятельно как «английские» стихи, звучат совсем не так.

Иногда, как в случае с Байроном, Браунингом или Харди, в их способе звучания есть что-то причудливое и вдохновенное, но слишком часто в результате получается мешанина, в которой теряется то, что, как заметил друг Бродского Оден, было единственной несомненной вещью, которая определял поэзию: это должна быть «запоминающаяся речь». Каким бы ярким калейдоскопом оно ни было в своих географических и культурных отсылках, длинное амбициозное стихотворение, подобное «Колыбельной Кейп-Кода», не является в этом смысле запоминающимся, равно как и метрически и словесно удачным. В самом деле, она может звучать скорее так, как будто написана космополитическим комитетом, а не русским поэтом с тонким слухом на родном языке, приехавшим жить в Америку и очарованным собственной реакцией на новую и удивительную страну.

В то же время стихотворение гипнотически притягивает читателя, как и ранние стихи Бродского на русском языке, которыми так восхищался Оден. Английский поэт заметил, что они обладают «даром молчания» даже в переводе, особенно стихи, в которых обнаруживается увлечение Бродского в то время манерой английских поэтов-метафизиков. «Колыбельная Кейп-Кода» имеет парадоксальные отношения с «Ночью в день святой Люси» Донна. В обоих стихотворениях поэт как бы физически парализован собственным ощущением момента и все же способен размышлять о нем, как если бы он описывал ход сна:

Английский поэт заметил, что они обладают «даром молчания» даже в переводе, особенно стихи, в которых обнаруживается увлечение Бродского в то время манерой английских поэтов-метафизиков. «Колыбельная Кейп-Кода» имеет парадоксальные отношения с «Ночью в день святой Люси» Донна. В обоих стихотворениях поэт как бы физически парализован собственным ощущением момента и все же способен размышлять о нем, как если бы он описывал ход сна:

Душно. Глаз направляется мигающим стоп-сигналом

в его путешествии к виски через комнату

на тумбочке. Сердце на мгновение замирает, но его глухой гул

продолжается, и кровь, совершив паломничество вперед,

возвращается на перекресток. Тело, как вертикально свернутая

дорожная карта, приподнимает бровь на Севере.

Озорной юмор Бродского, воплощенный в повторяющемся образе большой трески Кейп-Кода, — его самое яркое достояние, которое, кажется, безошибочно встречается в переводе. Здесь он контрапунктирует ничто, в которое неумолимо дрейфуют поэт и стихотворение.