Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма | Материал по литературе:

ТЕМА. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма

Цели урока: дать учащимся представление о литературном течении акмеизм, познакомить с его основными представителями; вызвать у учащихся интерес к изучаемому литературному течению, его представителям с помощью рассказа об их творческой судьбе, знакомство с поэзией; развивать умение работать с поэтическим текстом, анализировать поэтическое произведение; воспитывать читательскую культуру, эстетический вкус.

Оборудование: тексты стихотворений, иллюстративный материал по теме урока.

Тип урока: урок усвоения новых знаний и формирования умений и навыков.

Прогнозируемые результаты: учащиеся знают о западноевропейских и отечественных истоках акмеизма; о его отличиях от других литературных течений; выразительно читают наизусть и комментируют стихотворения поэтов-акмеистов.

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока.

Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока.

Слово учителя

Новый всплеск поэтического духа России связан со стремлением современников к обновлению страны, обновлению литературы и как следствие с разнообразными модернистскими течениями, появившимися в это время. Они были очень разнообразны как по форме, так и по содержанию. Благодаря этому в русской поэзии появились новые имена.

Начало 20 в. было рассветом символизма, но к 1910-м гг. начался кризис этого литературного направления. Попытка символистов провозгласить литературное движение и овладеть художественным сознанием эпохи потерпела неудачу. Вновь остро поднят вопрос об отношении искусства к действительности, о значении и месте искусства в развитии русской национальной истории и культуры. Должно было появиться некое новое направление, иначе ставящее вопрос о соотношении поэзии и действительности. Именно таким направлением и стал акмеизм.

3. Работа над темой урока. Лекция

Слово учителя:

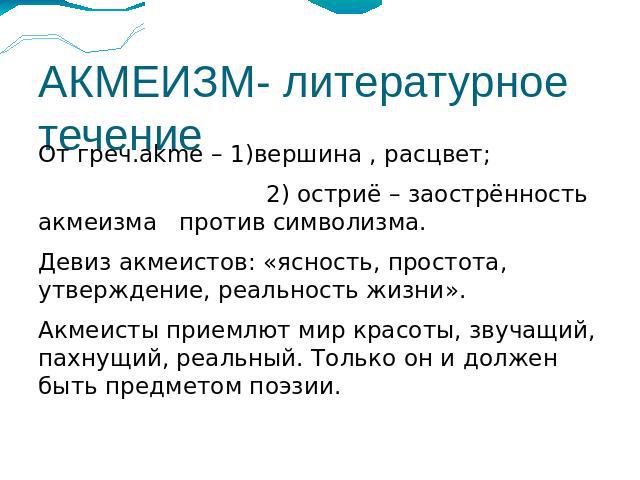

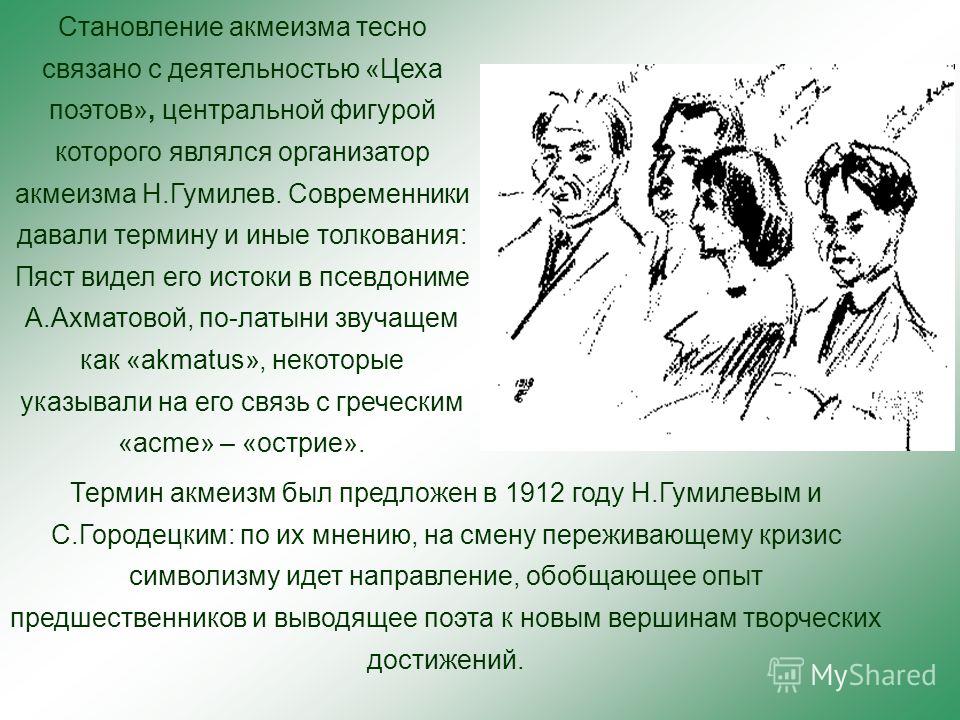

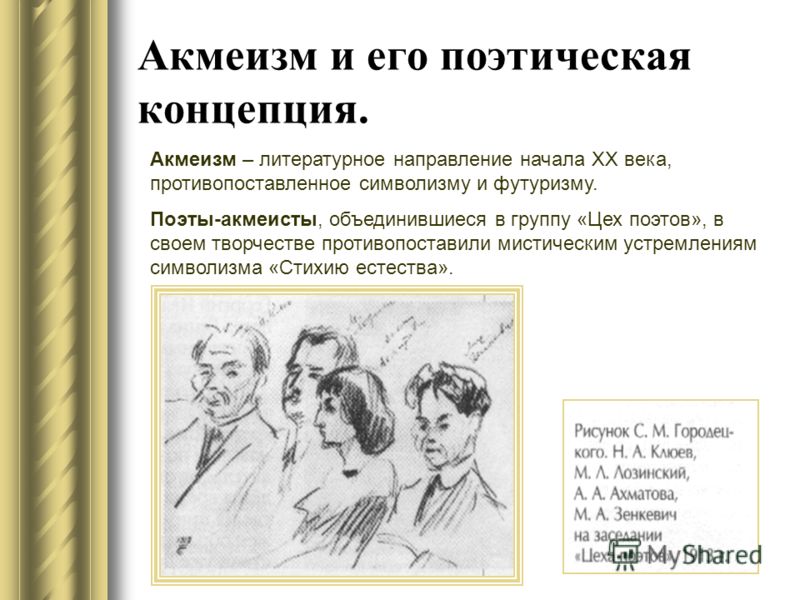

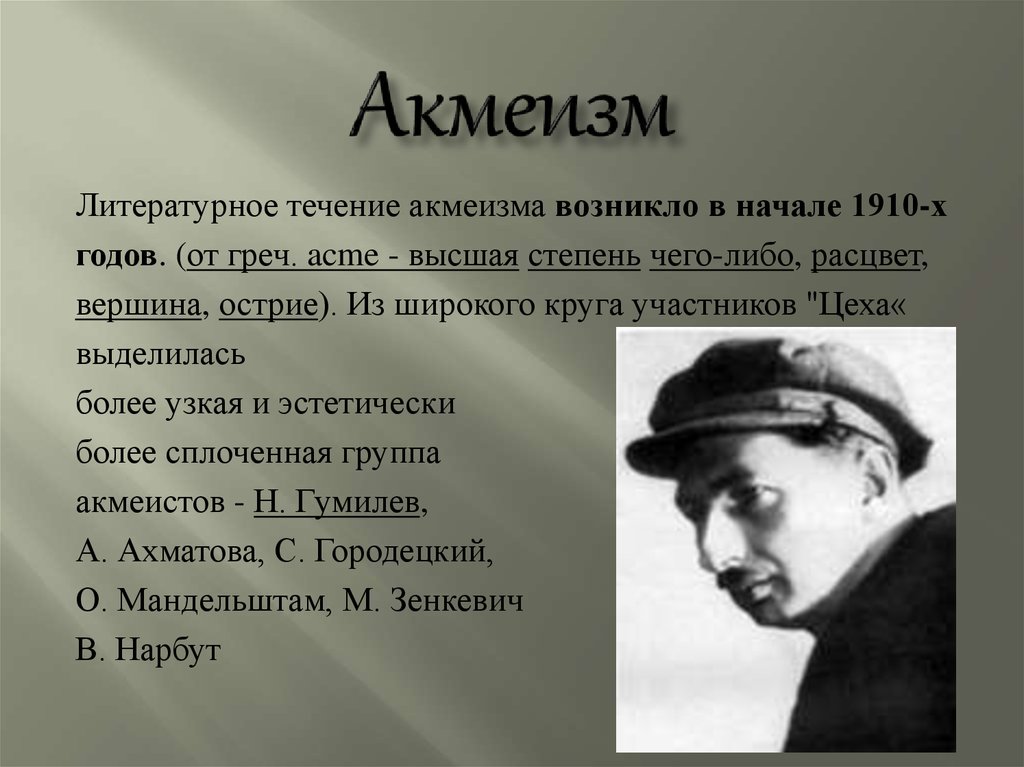

Акмеизм вырос из символизма. В 1909 г. молодые поэты, которые посещали собрания символистов у петербургского поэта В. Иванова, создали «Поэтическую академию», где изучали теории стихосложения. В 1911 г. слушатели академии основали новое объединение «Цех поэтов», название которого указывало на отношение участников к поэзии как к чисто профессиональной деятельности. Руководители «цеха» стали Н. Гумилев и С. Городецкий. Осенью 1912 г. на заседании «цеха» было принято решение создать новое поэтическое течение- акмеизм (от греч. «акмэ»- высшая степень чего- либо). В названии подчеркивалось стремление к вершинам искусства. К акмеистам относятся Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Городицкий, О. Мандельшам, М. Зенкевич, В. Нарбут.

В 1909 г. молодые поэты, которые посещали собрания символистов у петербургского поэта В. Иванова, создали «Поэтическую академию», где изучали теории стихосложения. В 1911 г. слушатели академии основали новое объединение «Цех поэтов», название которого указывало на отношение участников к поэзии как к чисто профессиональной деятельности. Руководители «цеха» стали Н. Гумилев и С. Городецкий. Осенью 1912 г. на заседании «цеха» было принято решение создать новое поэтическое течение- акмеизм (от греч. «акмэ»- высшая степень чего- либо). В названии подчеркивалось стремление к вершинам искусства. К акмеистам относятся Н. Гумилев, А. Ахматова, С. Городицкий, О. Мандельшам, М. Зенкевич, В. Нарбут.

4. Постановка и решение проблемных вопросов

Обратимся к манифесту О. Мандельштама «Утро акмеизма». Какое значение акмеисты придавали слову?

(Зачитывает ученик Для акмеистов сознательный смысл слова: Такая же прекрасная форма, как музыка для символистов: Любите существовавшие вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма: Средневековье дорого нам потому, что оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. » О. Мандельштам. «Утро акмеизма»

» О. Мандельштам. «Утро акмеизма»

Вывод: Поэт требовал от поэзии конкретности, материальности.

А вот как Н.Гумилев (создатель акмеизма) определяет главное.

(Зачитывает ученик) «На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем — то было в символизме… В кругах, близких к акмеизму чаще всего произносят имена Шекспира, Рабле, Виллона и Готье. Каждое из этих имен — краеугольный камень для здания акмеизма. Шекспир показал нам внутренний мир человека. Рабле — его тело и радость, мудрую физиологичность. Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающийся в самой себе, хотя знающей все: и бога, и порок, и смерть и бессмертие; Готье для этой жизни нашёл в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет люде, называвших себя акмеистами. И. Гумилёв «Наследие символизма и акмеизма» 1913г.

Вывод: Кто такие акмеисты по словам поэта? (Внутренний мир человека, физиология, знание о жизни и форма).

Слово учителя: Акмеистов интересует реальный мир, красота жизни, достоверность образов, четкость композиции. Если символисты в совеем творчестве ориентировались на музыку, то акмеисты на пространственные искусства: архитектуру, скульптуру, живопись.

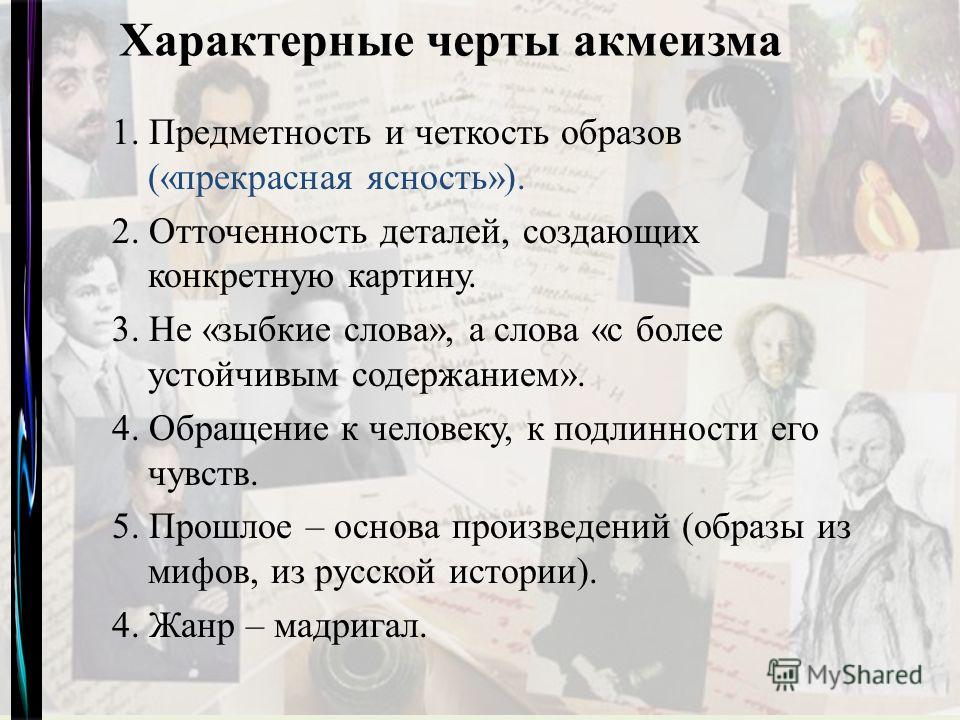

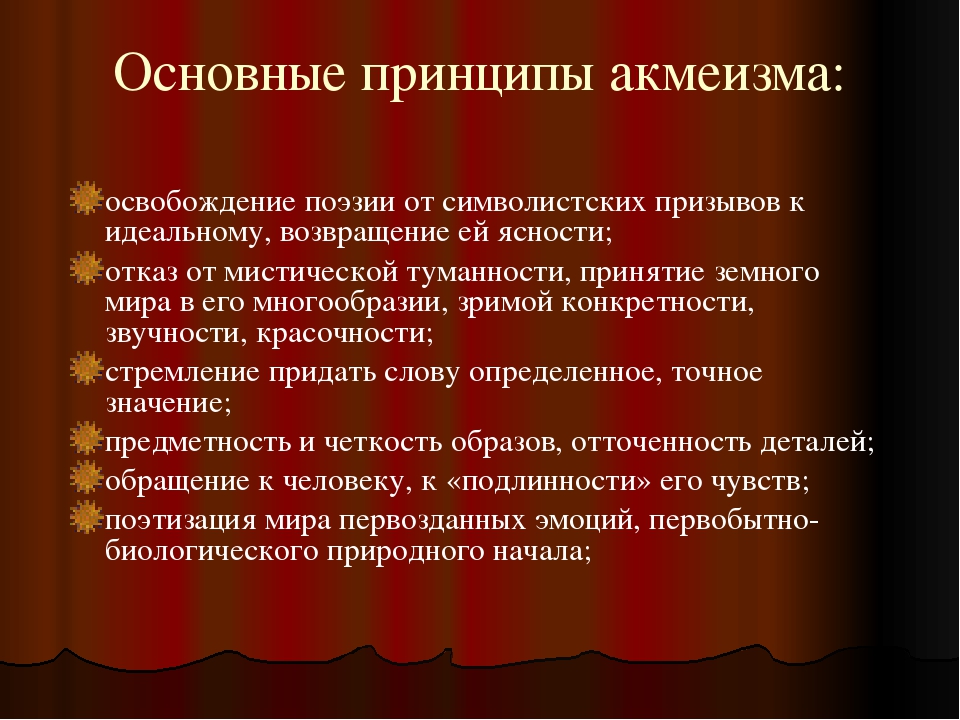

Итак, определим основные принципы акмеизма: (запись в тетрадях)

* ясность образов;

* изображение земного мира, зримого, красочного, звучного;

* обращение к человеку и его чувствам;

* поэтизация мира первозданных эмоций

* перекличка с минувшими литературными эпохами.

5. Самостоятельная аналитическая работа с текстами стихотворений (работа в группах)

Слово учителя: Обратимся к творчеству поэтов. Посмотрим, как отражаются в стихотворениях черты акмеизма.

Выразительное чтение стихотворения подготовленным учеником «На бледно-голубой эмали:»

На бледно-голубой эмали,

Какая мыслима в апреле,

Березы ветви поднимали

И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,

Застыла тоненькая сетка,

Как на фарфоровой тарелке

Рисунок, вычерченный метко, —

Когда его художник милый

Выводит на стеклянной тверди,

В сознании минутной силы,

В забвении печальной смерти.

‹Апрель?› 1909

Вопросы для обсуждения

- Появляется ли в этом стихотворении принцип акмеистов — ясность, конкретность, четкость? Доказать примерами.

- Можно ли назвать поэта «моментальным фотографом»? Доказать примерами.

- На какую из репродукций картин ложатся строки О.Мандельштама из этого стихотворения. (Демонстрация репродукций И. Грабаря «Февральская лазурь» и Э. Дэга «Голубые танцовщицы»).

Слово учителя: Обратимся еще к одним репродукциям. Картины таитянского периода П. Гогена.

Посмотрите, как смешались краски (сочные, без полутонов). Необычная природа для человека, живущего в средней полосе. Гоген, покинув цивилизацию, уехал на Таити, его манили неведомые, экзотические страны. Это было характерно для рубежа веков — уставшие от цивилизации люди стремились к «первобытной земле» Такая же экзотика манила и русского поэта Н. Гумилева. Его влекла к себе Африка. Уже в его первых сборниках («Путь конквистадоров», 1905 г. «Романтические цветы», 1908; «Жемчуга», 1910) видны черты поэтического мира Гумилева: подчеркнутая отчужденность от пошлой современности, влечение к романтической экзотике, ярким декоративным краскам. В своем художественном. воображении поэт свободно перемещался в пространстве и во времени: античный мир, рыцарская эпоха,»время великих географический открытий, Китай, Индия, Африка .

В своем художественном. воображении поэт свободно перемещался в пространстве и во времени: античный мир, рыцарская эпоха,»время великих географический открытий, Китай, Индия, Африка .

Стихотворение «Озеро Чад». Выразительное чтение стихотворения подготовленным учеником.

На таинственном озере Чад

Посреди вековых баобабов

Вырезные фелуки стремят

На заре величавых арабов.

По лесистым его берегам

И в горах, у зеленых подножий,

Поклоняются страшным богам

Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,

Дочерью властительного Чада,

Я одна во время зимнего дождя

Совершала таинство обряда.

Говорили — на сто миль вокруг

Женщин не было меня светлее,

Я браслетов не снимала с рук.

И янтарь всегда висел на шее.

Белый воин был так строен,

Губы красны, взор спокоен,

Он был истинным вождем;

И открылась в сердце дверца,

А когда нам шепчет сердце,

Мы не боремся, не ждем.

Он сказал мне, что едва ли

И во Франции видали

Обольстительней меня,

И как только день растает,

Для двоих он оседлает

Берберийского коня.

Муж мой гнался с верным луком,

Пробегал лесные чащи,

Перепрыгивал овраги,

Плыл по сумрачным озерам

И достался смертным мукам;

Видел только день палящий

Труп свирепого бродяги,

Труп покрытого позором.

А на быстром и сильном верблюде,

Утопая в ласкающей груде

Шкур звериных и шелковых тканей,

Уносилась я птицей на север,

Я ломала мой редкостный веер,

Упиваясь восторгом заране.

Раздвигала я гибкие складки

У моей разноцветной палатки

И, смеясь, наклонялась в оконце,

Я смотрела, как прыгает солнце

В голубых глазах европейца.

А теперь, как мертвая смоковница,

У которой листья облетели,

Я ненужно-скучная любовница,

Словно вещь, я брошена в Марселе.

Чтоб питаться жалкими отбросами,

Чтобы жить, вечернею порою

Я пляшу пред пьяными матросами,

И они, Смеясь, владеют мною.

Робкий ум мой обессилен бедами,

Взор мой с каждым часом угасает…

Умереть? Но там, в полях неведомых,

Там мой муж, он ждет и не прощает.

Мини-исследование

План исследования. Работа по группам.

- Какие образы рождаются при чтении этого стихотворения?

- С помощью каких художественных средств они создаются? (сравнения, эпитеты, метафоры)

- Выделить «экзотические» сравнения.

Защита мини — проекта

Слово учителя: Течение акмеизма объединило яркие индивидуальности. Сегодня мы коснулись только трех имен. Их ранняя лирика имела черты выбранного ими направления, но правила и ограничения невозможны для настоящих поэтов, поэтому сегодня мы сравнивали тончайшие чувства стихотворных строк с живописной манерой. Акмеизм ориентирован на пространственные искусства: архитектуру, скульптуру, живопись. Ясность, простота, конкретность стихотворных образов в творчестве Гумилева, Ахматовой и Мандельштама получили разнообразные и очень индивидуальные проявления. И сегодня деятели литературы и искусства обращаются к их творчеству.

Ясность, простота, конкретность стихотворных образов в творчестве Гумилева, Ахматовой и Мандельштама получили разнообразные и очень индивидуальные проявления. И сегодня деятели литературы и искусства обращаются к их творчеству.

6. Подведение итогов урока.

7. Рефлексия

8. Домашнее задание

*1. Подготовить сообщение о жизни Н.С.Гумилева.

2. Подготовить выразительное чтение стихотворений «Жираф», «Заблудившийся трамвай».

Список использованной литературы:

- Гаричева Е. Обзорный урок по поэзии серебряного века. «Литература в школе», 2002, №3

- Изучение поэзии «Серебряного века» в школе, Самара, 1993

- Серебряный век русской поэзии, М., «Просвещение», 1993

- Поэзия серебряного века в школе. М., 2007

- Г. Фефилова. Литература. 11 класс. Планы-конспекты для 105 уроков., 2016

Озеро Чад

На таинственном озере Чад

Посреди вековых баобабов

Вырезные фелуки стремят

На заре величавых арабов.

По лесистым его берегам

И в горах, у зеленых подножий,

Поклоняются страшным богам

Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,

Дочерью властительного Чада,

Я одна во время зимнего дождя

Совершала таинство обряда.

Говорили — на сто миль вокруг

Женщин не было меня светлее,

Я браслетов не снимала с рук.

И янтарь всегда висел на шее.

Белый воин был так строен,

Губы красны, взор спокоен,

Он был истинным вождем;

И открылась в сердце дверца,

А когда нам шепчет сердце,

Мы не боремся, не ждем.

Он сказал мне, что едва ли

И во Франции видали

Обольстительней меня,

И как только день растает,

Для двоих он оседлает

Берберийского коня.

Муж мой гнался с верным луком,

Пробегал лесные чащи,

Перепрыгивал овраги,

Плыл по сумрачным озерам

И достался смертным мукам;

Видел только день палящий

Труп свирепого бродяги,

Труп покрытого позором.

А на быстром и сильном верблюде,

Утопая в ласкающей груде

Шкур звериных и шелковых тканей,

Уносилась я птицей на север,

Я ломала мой редкостный веер,

Упиваясь восторгом заране.

Раздвигала я гибкие складки

У моей разноцветной палатки

И, смеясь, наклонялась в оконце,

Я смотрела, как прыгает солнце

В голубых глазах европейца.

А теперь, как мертвая смоковница,

У которой листья облетели,

Я ненужно-скучная любовница,

Словно вещь, я брошена в Марселе.

Чтоб питаться жалкими отбросами,

Чтобы жить, вечернею порою

Я пляшу пред пьяными матросами,

И они, Смеясь, владеют мною.

Робкий ум мой обессилен бедами,

Взор мой с каждым часом угасает…

Умереть? Но там, в полях неведомых,

Там мой муж, он ждет и не прощает.

Николай Степанович Гумилев. Биографическая справка

Регистрация пройдена успешно!

Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

https://ria. ru/20110824/421784329.html

ru/20110824/421784329.html

Николай Степанович Гумилев. Биографическая справка

Николай Степанович Гумилев. Биографическая справка — РИА Новости, 22.08.2011

Николай Степанович Гумилев. Биографическая справка

90 лет назад — 24 августа (по другим источникам — 25 августа) 1921 года — был расстрелян Николай Степанович Гумилев, поэт «серебряного века», один из ведущих… РИА Новости, 24.08.2011

2011-08-24T10:00

2011-08-24T10:00

2011-08-22T17:14

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36480/95/364809501_0:252:1521:1108_1920x0_80_0_0_664367e2cac9f7286274bf0dfb8ad377.jpg

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2011

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian. ru

ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36480/95/364809501_0:110:1521:1251_1920x0_80_0_0_8e1156ac363657941f8e8f5af8d5aadd.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

xn--p1ai/awards/

справки

Культура, Справки

90 лет назад — 24 августа (по другим источникам — 25 августа) 1921 года — был расстрелян Николай Степанович Гумилев, поэт «серебряного века», один из ведущих представителей литературного течения «акмеизм».

Поэт серебряного века, один из основателей литературного течения акмеизм, Николай Степанович Гумилев родился 3 (15) апреля 1886 года в Кронштадте. Его отец служил врачом в военном флоте, мать была из старинного дворянского рода.

Детство Гумилева прошло в Царском Селе.

С 1900 по 1902 год семья жила в Тифлисе, там же в 1902 г. появилось в печати первое стихотворение Николая Гумилева «Я в лес бежал из городов».

В 1903 г. семья вернулась в Царское Село, поэт поступил в гимназию, директором которой был поэт Иннокентий Анненский.

В 1906 г. Гумилев окончил гимназию и уехал в Париж. К этому времени он уже был автором книги «Путь конквистадоров» (1905), изданной небольшим тиражом на собственные средства. Книгу заметил поэт-символист Валерий Брюсов.

Книгу заметил поэт-символист Валерий Брюсов.

В Париже Гумилев слушал лекции в Сорбонне, изучал французскую культуру и искусство, издавал журнал «Сириус», познакомился с французскими и русскими писателями и художниками. Гумилев вел переписку с Брюсовым, которому отправлял свои стихи, статьи и рассказы, часть из них публиковалась в журнале символистов «Весы».

В январе 1908 г. вышла вторая книга поэта «Романтические цветы».

В эти годы Гумилев дважды побывал в Африке — летом 1907 года и осенью 1908 года.

Он вернулся в Россию, в Царское село, и был зачислен в Петербургский университет, на юридический факультет, учился на историко-филологическом факультете, но курс не окончил.

В Петербурге Гумилев познакомился с известными деятелями культуры и искусства: графом Алексеем Комаровским, Георгием Чулковым, Максимилианом Волошиным, Сергеем Ауслендером, Михаилом Кузьминым, Вячеславом Ивановым и другими. Стал участником постоянных встреч в квартире («башне») Вячеслава Иванова.

С весны 1909 г. Николай Гумилев участвовал в подготовке к изданию журнала «Аполлон», где стал одним из основных сотрудников, ведя регулярный раздел «Письма о русской поэзии». В 1909 г. Гумилев принял участие в создании поэтического общества «Академии стиха».

В этом же году состоялась дуэль поэта с Максимилианом Волошиным из-за романа Гумилева с поэтессой Елизаветой Дмитриевой.

Осенью 1909 г. поэт совершил путешествие через Константинополь, Каир, Порт-Саид до Джибути и Харрара, и в начале 1910 г. вернулся в Россию. Весной этого же года вышел третий сборник стихов «Жемчуга», получивший положительные отзывы Брюсова и Вячеслава Иванова. Сборник принес Гумилеву широкую известность.

В 1910 г. Николай Гумилев женился на Анне Горенко, будущей поэтессе Анне Ахматовой. Лето после свадьбы они провели в Париже, осенью Гумилев вновь отправился в Африку и пробыл там до марта 1911 г., добравшись до Аддис-Абебы.

Осенью 1911 г. Гумилев вместе с поэтом Сергеем Городецким создает литературное объединение «Цех поэтов», а также программу нового литературного направления — акмеизма.

Тенденции акмеизма появились в сборнике «Чужое небо», вышедшем в свет в начале 1912 г. и утвердились в цикле итальянских стихов, написанных поэтом во время путешествия по Италии весной 1912 г. В октябре того же года вышел первый номер журнала «Гиперборей», в редакцию которого вошел Гумилев.

Осенью 1912 г. у Гумилева родился сын Лев.

В апреле 1913 г. Николай Гумилев отправился в продолжительное путешествие по Африке под эгидой Академии наук.

В 1914 г., несмотря на освобождение от военной службы, Николай Гумилев ушел добровольцем на фронт, зачислившись вольноопределяющимся в лейб-гвардии уланский полк. К концу 1915 г. он был награжден двумя Георгиевскими крестами (3-й и 4-й степеней). В марте 1916 г. Гумилев был произведен в прапорщики и переведен в 5-й гусарский Александрийский полк.

В 1917 г. Гумилев уезжает в Париж в связи с переброской на Салоникский фронт.

В январе 1918 г., после расформирования управления военного комиссара, к которому он был приписан, Гумилев отправился в Лондон, в апреле 1918 г. вернулся в Россию.

вернулся в Россию.

В годы войны был издан сборник поэта «Колчан» (1916), написаны две пьесы, цикл очерков «Записки кавалериста», который напечатали в газете «Биржевые ведомости», подготовлен к печати сборник стихов «Костер», опубликованный в 1918 г.

В 1918-1921 гг. произведения Гумилева много печатались, поэт работал в издательстве «Всемирная литература», читал лекции, руководил воссозданным «Цехом поэтов», а в 1921 г. — Петроградским отделением Союза поэтов. Под руководством Гумилева работала переводческая студия, он был наставником молодых поэтов из студии «Звучащая раковина». Стихи этого периода были напечатаны в сборниках «Шатер» и «Огненный столп», вышедшем в августе 1921 г.

3 августа 1921 г. Гумилев был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. 24 августа было издано постановление Петроградской ГубЧК о расстреле 61 человека за участие в Таганцевском контрреволюционном заговоре, среди приговоренных был Николай Гумилев.

Точная дата смерти поэта неизвестна.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

критических очерков Осипа Мандельштама — eNotes.com

В первом опубликованном эссе Осипа Мандельштама «О собеседнике» (1913; «Об адресате») он описывает идеального читателя как того, кто открывает бутылку, найденную среди барханов, и читает послание, таинственно адресованное читателю. Поэзия Мандельштама, как послание в бутылке, должна была ждать своего читателя; это также требует, чтобы читатель был агрессивным и находчивым. Его стихи сильно зависят друг от друга и часто понятны только в терминах зашифрованных цитат из произведений других поэтов. Читатель, желающий выйти за рамки мнения некоторых критиков о произвольности или иррациональности лексики Мандельштама, должен читать каждое стихотворение в контексте всего творчества и с оглядкой на подтексты из русской и европейской литературы.

акмеизм

Попытка Мандельштама включить поэзию прошлого в свои произведения соответствовала как духу, так и заявленным принципам акмеизма, движения, которое он позже определил как «тоску по мировой культуре».

Используя другую метафору, может быть, наиболее типичную для акмеистов, Мандельштам в начале 1920-х годов писал, что в русской поэзии нет Акрополя. «Наша культура до сих пор потеряна и не может найти своих стен». Слова России построят ее культурные здания, предсказывал он, и именно в употреблении слова надо искать отличительную черту поэзии Мандельштама.

«Весело ржут, стада пасутся»

Пример использования Мандельштамом цитат покажет, насколько далеко интерпретация его поэзии должна отклоняться от кажущейся лирической ситуации. Ссылаясь на первый сборник стихов Мандельштама, Камень , Кирилл Тарановский отмечает, что строчка в стихотворении «С веселым ржанием пасутся табуны» цитирует известное высказывание Александра Пушкина «Сияет печаль моя». Строка Мандельштама: «В старости светлеет печаль моя». Девятнадцать лет спустя Мандельштам написал в стихотворении, посвященном памяти Андрея Белого: «Моя печаль пышна». Эпитет здесь происходит от Слово о полку Игореве (ок. 1187; «Слово о полку Игореве» , 1915), но синтаксис все же напоминает Пушкина. Таким образом, интерпретация стилизованной строки «Грусть моя пышна» требует знания Пушкина и «Слова о оружии Игореве»

Ссылаясь на первый сборник стихов Мандельштама, Камень , Кирилл Тарановский отмечает, что строчка в стихотворении «С веселым ржанием пасутся табуны» цитирует известное высказывание Александра Пушкина «Сияет печаль моя». Строка Мандельштама: «В старости светлеет печаль моя». Девятнадцать лет спустя Мандельштам написал в стихотворении, посвященном памяти Андрея Белого: «Моя печаль пышна». Эпитет здесь происходит от Слово о полку Игореве (ок. 1187; «Слово о полку Игореве» , 1915), но синтаксис все же напоминает Пушкина. Таким образом, интерпретация стилизованной строки «Грусть моя пышна» требует знания Пушкина и «Слова о оружии Игореве»

В «Весело ржут, пасутся стада» присутствие Пушкина чувствуется и в сезонной обстановке стихотворения, его любимой осени. Упомянутый месяц, август, предполагает Августа Цезаря, и древнеримский контекст столь же значителен, как и пушкинские обертоны. Таким образом, стихотворение больше связано с веками человеческой культуры, чем с пасущимися стадами; поэма противопоставляет «классическую весну» пушкинского золотого века русской литературы закату Рима. Доминирующий цвет в стихотворении — золото, особенно сухое золото урожая. Россия в 1915 напоминал Рим во время его упадка, когда династия Романовых подошла к концу, так что интерпретация этого явно пастырского стихотворения связана с тремя историческими периодами. Подъем и упадок цивилизаций не расстраивают этого поэта, для которого цикличность времен года предполагает, что исторические изменения сами по себе цикличны. Как писал Мандельштам в 1918 году: «Все было прежде, все повторится заново. Нам сладок момент узнавания». Чтобы достичь таких моментов, читатель должен позволить метафорам Мандельштама приобрести значение более чем в одном контексте. Контексты будут граничить друг с другом удивительным образом, но его особый дар читателям заключается в том, что, когда они читают его стихи, они видят прошлых поэтов и прошлые эпохи человека с новых точек зрения.

Таким образом, стихотворение больше связано с веками человеческой культуры, чем с пасущимися стадами; поэма противопоставляет «классическую весну» пушкинского золотого века русской литературы закату Рима. Доминирующий цвет в стихотворении — золото, особенно сухое золото урожая. Россия в 1915 напоминал Рим во время его упадка, когда династия Романовых подошла к концу, так что интерпретация этого явно пастырского стихотворения связана с тремя историческими периодами. Подъем и упадок цивилизаций не расстраивают этого поэта, для которого цикличность времен года предполагает, что исторические изменения сами по себе цикличны. Как писал Мандельштам в 1918 году: «Все было прежде, все повторится заново. Нам сладок момент узнавания». Чтобы достичь таких моментов, читатель должен позволить метафорам Мандельштама приобрести значение более чем в одном контексте. Контексты будут граничить друг с другом удивительным образом, но его особый дар читателям заключается в том, что, когда они читают его стихи, они видят прошлых поэтов и прошлые эпохи человека с новых точек зрения.

Камень

Первый сборник стихов Мандельштама, Stone , был опубликован в 1913 году с последовательными расширениями в 1916 и 1923 годах. Stone содержит короткие тексты, многие из которых состоят всего из трех или четырех четверостиший. Название напоминает о доминирующих архитектурных мотивах тома. Кроме известного триптиха соборных стихов в

Вероятную связь между иволгой и поэтом Мандельштам проводит в «Ia ne slyxal rasskazov Ossiana» («Я не слышал рассказов Оссиана»). Здесь иволгу заменяет ворон, вторящий арфе; персонаж стихотворения интонирует: «И опять бард сочинит чужую песню/ И, как свою, произнесет». Мандельштам противопоставляет свое наследие чужому наследию, столь же отличному, как пение птиц и людей. Несмотря на различия между битвами русских воинов и притворными рассказами Оссиана, все полученное наследие поэта «блаженно», «заблуждающиеся мечты чужих певцов» («другой» означает «чужой», а также «не свой» в Русский). Именно в том, чтобы сделать мечты своими, поэт находит победу.

Здесь иволгу заменяет ворон, вторящий арфе; персонаж стихотворения интонирует: «И опять бард сочинит чужую песню/ И, как свою, произнесет». Мандельштам противопоставляет свое наследие чужому наследию, столь же отличному, как пение птиц и людей. Несмотря на различия между битвами русских воинов и притворными рассказами Оссиана, все полученное наследие поэта «блаженно», «заблуждающиеся мечты чужих певцов» («другой» означает «чужой», а также «не свой» в Русский). Именно в том, чтобы сделать мечты своими, поэт находит победу.

В «Есть целомудренные чары» Мандельштам завершает столь же победоносным четверостишием. Стихотворение вызвало домашних богов в терминах, заимствованных из классического Рима и поэзии восемнадцатого века. После трех четверостиший слушания древних богов и их лир поэт заявляет, что боги «равны вам». Осторожной рукой, добавляет он, «их можно переставить».

Среди стихотворений, одновременно утверждающих и демонстрирующих силу Мандельштама как самостоятельного поэта, есть «Нотр-Дам», самое короткое и ярко выраженное акмеистическое из трех его произведений.

Тристия

Второй том Мандельштама, Tristia , появился в 1922 году. По сравнению с архитектурными поэмами Stone , многие опирающиеся на римскую традицию в классической культуре, Tristia больше зависит от мифов Древней Греции. Он вызывает в памяти пейзажи Средиземного или Крымского морей, обрамляя нежные, внутренние стихи. Название такое же, как у произведения Овидия, написанного во время его изгнания, и коннотации tristia , как эмоциональные, так и литературные, находят отклик во всем томе, хотя название изначально не было выбрано Мандельштамом. Заглавное стихотворение «Тристия» обращается к трудностям разделения, науку о которой, по словам говорящего, он изучил до такой степени, что познал ее хорошо. Существует несколько видов разлуки: от женщин, провожающих мужчин на битву в строфе 1, до мужчин и женщин, встречающих свою особую смерть в строфе 4. Поэт чувствует трудности перехода от одного вида разлуки к другому в строфе 3, где он жалуется: «Как беден язык радости». Изгнание Овидия было непрерывным событием с тех пор, как он написал свои

По сравнению с архитектурными поэмами Stone , многие опирающиеся на римскую традицию в классической культуре, Tristia больше зависит от мифов Древней Греции. Он вызывает в памяти пейзажи Средиземного или Крымского морей, обрамляя нежные, внутренние стихи. Название такое же, как у произведения Овидия, написанного во время его изгнания, и коннотации tristia , как эмоциональные, так и литературные, находят отклик во всем томе, хотя название изначально не было выбрано Мандельштамом. Заглавное стихотворение «Тристия» обращается к трудностям разделения, науку о которой, по словам говорящего, он изучил до такой степени, что познал ее хорошо. Существует несколько видов разлуки: от женщин, провожающих мужчин на битву в строфе 1, до мужчин и женщин, встречающих свою особую смерть в строфе 4. Поэт чувствует трудности перехода от одного вида разлуки к другому в строфе 3, где он жалуется: «Как беден язык радости». Изгнание Овидия было непрерывным событием с тех пор, как он написал свои  н.э.). Есть радость в признании повторения исторических и личных событий; Здесь Мандельштам совершает свою обычную хронологическую ловкость рук, сопоставляя несколько эпох в истории, поднимаясь к прорицаниям будущего в последней строфе.

н.э.). Есть радость в признании повторения исторических и личных событий; Здесь Мандельштам совершает свою обычную хронологическую ловкость рук, сопоставляя несколько эпох в истории, поднимаясь к прорицаниям будущего в последней строфе.

Напрасно ищется момент узнавания или воспоминания в «Я слово позабыл, что я хотел сказать». Как и сопутствующее ему стихотворение «Когда психея-жизнь спускается к тениам» («Когда психе-жизнь спускается в тени»), стихотворение вызывает неспособность вспомнить поэтические слова как нисхождение в ад. Близкое соответствие между этими двумя стихотворениями о душе характерно для Мандельштама: представление вариантов демонстрирует его веру в то, что черновики стихотворения никогда не теряются. Эти стихи также демонстрируют общий акмеистический принцип, согласно которому не существует окончательной или закрытой версии любого литературного произведения.

стихи о душе

В поэмах о душе упоминаются мифологические персонажи, такие как Персефона или Антигона, за их нисхождение в Преисподнюю или за их преданность погребальному ритуалу соответственно. Река, упомянутая в обоих стихотворениях, — это не Лета, река забвения, а Стикс, граница Аида. Однако забывчивость поражает оба стихотворения; «Я забыл слово, которое хотел сказать», формула, повторяющаяся в одном стихотворении, приравнивает страх забвения смерти к утрате поэзии. Образы высохшего русла, неслышных птиц, слепой ласточки с подрезанными крыльями — все это говорит о бесплодии художника. Это мертвые возрождают способность вспоминать (отсюда их избегание реки Леты), распознавать значения, столь же важные, как и у гадающих женщин в конце «Тристии». С медлительностью, столь важной для всего тома, что-то развивается в «Я забыл слово, которое хотел сказать». В «Когда психическая жизнь спускается в тени» душа не торопится отдавать свою плату за переход через реку. «Невоплощенная мысль» возвращается в Преисподнюю, но черный лед ее запомненного звучания горит на устах поэта. Для Мандельштама губы (подобно дыханию) предполагают акт сочинения стихов, так что эти близнецовые стихотворения завершаются своего рода оптимизмом, хотя и пугающим.

Река, упомянутая в обоих стихотворениях, — это не Лета, река забвения, а Стикс, граница Аида. Однако забывчивость поражает оба стихотворения; «Я забыл слово, которое хотел сказать», формула, повторяющаяся в одном стихотворении, приравнивает страх забвения смерти к утрате поэзии. Образы высохшего русла, неслышных птиц, слепой ласточки с подрезанными крыльями — все это говорит о бесплодии художника. Это мертвые возрождают способность вспоминать (отсюда их избегание реки Леты), распознавать значения, столь же важные, как и у гадающих женщин в конце «Тристии». С медлительностью, столь важной для всего тома, что-то развивается в «Я забыл слово, которое хотел сказать». В «Когда психическая жизнь спускается в тени» душа не торопится отдавать свою плату за переход через реку. «Невоплощенная мысль» возвращается в Преисподнюю, но черный лед ее запомненного звучания горит на устах поэта. Для Мандельштама губы (подобно дыханию) предполагают акт сочинения стихов, так что эти близнецовые стихотворения завершаются своего рода оптимизмом, хотя и пугающим.

Социальные причины страха Мандельштама перед поэтической неудачей рассматриваются в нескольких стихотворениях « Tristia », среди них два наиболее известных его стихотворения: «Сумерки свободы» («Сумерки свободы») и «В Петербурге моя соидомсия снова» («В Петербурге мы еще встретимся»). Оба стихотворения откликаются на революцию 1917 года неоднозначно, если не пессимистично. Солнце и восходит, и садится в «Сумерках свободы», где «сумерки» в названии могут означать как «закат», так и «рассвет». «В Петербурге мы еще встретимся» тоже выбирает неоднозначный источник света; солнце похоронено, и «ночное солнце» освещает финальную строфу.

Вновь появляются образы из стихов о душе с более выраженным политическим подтекстом. В «Сумерках свободы» есть обездвиженные ласточки, связанные в «боевые легионы». Люди кажутся одновременно сильными и сдержанными, что прекрасно выражает мандельштамовское восприятие революции как потенциально вдохновляющей, но в конечном итоге подавляющей. В «В Петербурге мы еще встретимся» «благословенное бессмысленное слово», которое поэт боялся забыть в стихах «Психея», кажется чудесным образом обновленным. В поэме показаны ужасающие картины и звуки, от зловещих патрулей до гудящих сирен, но говорящий цепляется за свое «слово», как будто не замечая всего остального. Поэма завершается тем, что толпа покидает театр, где конец спектакля предполагает конец всей культуры. Однако, как и в призыве быть смелым в «Сумерках свободы», поэтический голос утверждает свою силу жить вне угроз «Летиной стужи» или «советской ночи». Что терпит в Tristia , хотя и с трудом, это то, что казалось незыблемым в Stone : вера в слово как центр русской культуры.

В «В Петербурге мы еще встретимся» «благословенное бессмысленное слово», которое поэт боялся забыть в стихах «Психея», кажется чудесным образом обновленным. В поэме показаны ужасающие картины и звуки, от зловещих патрулей до гудящих сирен, но говорящий цепляется за свое «слово», как будто не замечая всего остального. Поэма завершается тем, что толпа покидает театр, где конец спектакля предполагает конец всей культуры. Однако, как и в призыве быть смелым в «Сумерках свободы», поэтический голос утверждает свою силу жить вне угроз «Летиной стужи» или «советской ночи». Что терпит в Tristia , хотя и с трудом, это то, что казалось незыблемым в Stone : вера в слово как центр русской культуры.

Стихи

В 1928 году Мандельштам опубликовал сборник стихов, в который вошли переработанные версии Stone и Tristia , а также около двадцати новых стихотворений. Некоторые из них появились во втором издании Tristia . Эти стихи еще менее оптимистичны, чем двусмысленные стихи Tristia 9. 0018 ; они проникнуты страхом беспорядка, который так угрожал голосу Мандельштама, что он вообще перестал писать стихи с 1925 по 1930 год. Город угрожающе выгибает спину в «В Петербурге мы еще встретимся»; спина сломана в «Век». Эпоха умирает в «Нет, никогда я не был современником никому» — стихотворении, первая строка которого не хуже любого его произведения раскрывает отчужденное состояние души Мандельштама. Источником света в этих стихах является не солнце, даже не закрытое или ночное солнце, а звезды, грозно взирающие с вечернего небосвода. Воздух парный, пенистый, темный и водянистый, дышать так же невозможно, как смотреть на небо. Неспособность дышать, как и неспособность говорить, передает исключительную трудность Мандельштама в письме в этот период.

0018 ; они проникнуты страхом беспорядка, который так угрожал голосу Мандельштама, что он вообще перестал писать стихи с 1925 по 1930 год. Город угрожающе выгибает спину в «В Петербурге мы еще встретимся»; спина сломана в «Век». Эпоха умирает в «Нет, никогда я не был современником никому» — стихотворении, первая строка которого не хуже любого его произведения раскрывает отчужденное состояние души Мандельштама. Источником света в этих стихах является не солнце, даже не закрытое или ночное солнце, а звезды, грозно взирающие с вечернего небосвода. Воздух парный, пенистый, темный и водянистый, дышать так же невозможно, как смотреть на небо. Неспособность дышать, как и неспособность говорить, передает исключительную трудность Мандельштама в письме в этот период.

«Сланцевая ода» и «Искатель подковы»

К началу 1920-х гг. относятся два наиболее ярких и трудных стихотворения Мандельштама: «Нашедший подкову» и «Грифельная ода» («Грифельная ода»). Стихи проверяют и подтверждают способность поэзии выстоять, несмотря на меняющиеся ценности эпохи. «Искатель подковы» связывает воедино длинные, неправильные строки стиха без рифмы (новая форма Мандельштама) путем повторения и переплетения групп согласных. Отказ от медленных реализаций Tristia стихотворение быстро переходит от одного метафорического кластера к другому. Найти в «Сланцевой оде» подкову, также талисманную эмблему поэзии, — все равно, что найти послание в бутылке в сочинении Мандельштама «Об адресате». Прошлое еще можно передать в «Искателе подковы»: «Человеческие губы. . . сохранить форму последнего произнесенного слова», но этим губам «больше нечего сказать».

«Искатель подковы» связывает воедино длинные, неправильные строки стиха без рифмы (новая форма Мандельштама) путем повторения и переплетения групп согласных. Отказ от медленных реализаций Tristia стихотворение быстро переходит от одного метафорического кластера к другому. Найти в «Сланцевой оде» подкову, также талисманную эмблему поэзии, — все равно, что найти послание в бутылке в сочинении Мандельштама «Об адресате». Прошлое еще можно передать в «Искателе подковы»: «Человеческие губы. . . сохранить форму последнего произнесенного слова», но этим губам «больше нечего сказать».

«Ленинград»

Мандельштам возобновил писать стихи в 1930, и, если бы официальный литературный истеблишмент не вынуждал его из печати, легко мог бы появиться третий том стихов из стихов, написанных в Москве и Воронеже. Многих из этих стихотворений объединяет четкая задача, задача самоопределения. Судьба поэта стала метафорой судьбы культуры, так что глубоко личные стихи избегают всякого солипсизма. Треугольное отношение «мир-само-текст» выступает как конфликт, разрешаемый заново в каждом стихотворении. Мандельштам вернулся в Ленинград «знакомым до слез». В стихотворении «Ленинград» Мандельштам вопреки всему провозглашает, повторяя знаменитую строчку Пушкина, что он не хочет умирать. Однако смерть неизбежно проходит через стихотворение, поскольку его адресная книга ведет только к «мёртвым голосам»; поэт живет на черной лестнице, ожидая гостей, которые гремят шаром на цепи.

Треугольное отношение «мир-само-текст» выступает как конфликт, разрешаемый заново в каждом стихотворении. Мандельштам вернулся в Ленинград «знакомым до слез». В стихотворении «Ленинград» Мандельштам вопреки всему провозглашает, повторяя знаменитую строчку Пушкина, что он не хочет умирать. Однако смерть неизбежно проходит через стихотворение, поскольку его адресная книга ведет только к «мёртвым голосам»; поэт живет на черной лестнице, ожидая гостей, которые гремят шаром на цепи.

Мандельштама арестовали за часто цитируемую эпиграмму о Сталине; описывая «тараканьи усы» и «толстые пальцы, похожие на червей», стихотворение было, пожалуй, самым гневным для него периодом. Однако тайная полиция могла арестовать Мандельштама за любое количество произведений начала 30-х годов. Ненависть к «песням», которыми Советы снабдили новую эпоху, отвращение к духу социалистической утопии и страх перед исчезновением подлинного культурного наследия России — частые темы. Мандельштам не хотел участвовать в переменах вокруг себя; он называет себя «непризнанным братом, изгоем в семье человеческой» в стихотворении, посвященном Анне Ахматовой, его близкому другу и соратнику-поэту, также подвергшемуся остракизму.

На юге и в Москве Мандельштам подружился с несколькими биологами. Они вдохновили его на чтение Жана-Батиста Ламарка, Чарльза Дарвина и других авторов, которые, в свою очередь, снабдили Мандельштама новой метафорой для выражения его неприязни к гимнам эпохи «прогрессу». В «Ламарке» Мандельштам предпочитает занимать самую нижнюю ступеньку эволюционной лестницы, а не присоединяться к ложным достижениям, навязываемым правительством. Эти ступени сводят человечество вниз в эволюционной цепи, замечает поэт, к видам, которые не могут слышать, говорить и дышать, — к тем, которые не творят поэзии. Век в обильных образах безмолвия глухоты онемел; самоопределение приближается к самоуничижению, поскольку окружающие культурные здания рушатся и грозят разрушить вместе с собой новую советскую литературу.

Разрушение, боль, смерть, ужас — вот темы, которые доминируют в стихах после 1930-х годов в такой степени, что отделяют их от стихов, написанных до 1925 года, даже если в них нет других различий. Как Мандельштам писал стихи, вдохновленные окружающим его хаосом, так и стихи формально демонстрировали вездесущность хаоса. Распад стал и предметом, и структурным принципом: поздние стихи демонстрируют открытость, фрагментарность и избегание общепринятого поэтического слога, размера и рифмы, которые были бы немыслимы в прекрасно построенных стихах 9-го века.0017 Камень или Тристия . Ранняя склонность к точной рифмовке видоизменяется примесью почти рифмовки всех видов. Стихи обогащаются внутренней парономазией, когда переплетения звуков создают контролирующие структуры в строках, которые в противном случае кажутся произвольно упорядоченными. Ритмы становятся более свободными и в 1930-е годы. Мандельштам использовал свободный стих в 1920-е годы, как в «Искателе подковы», и возвращался к нему в более длинных и сложных произведениях, таких как «Полночь в Москве» («Полночь в Москве»). Стихи с обычным размером включают аномальные строки с меньшим или большим количеством метрических футов или с совершенно другими схемами; и наоборот, свободный стих «Полночи в Москве» допускает интерполированные строки идеального или почти идеального размера.

Как Мандельштам писал стихи, вдохновленные окружающим его хаосом, так и стихи формально демонстрировали вездесущность хаоса. Распад стал и предметом, и структурным принципом: поздние стихи демонстрируют открытость, фрагментарность и избегание общепринятого поэтического слога, размера и рифмы, которые были бы немыслимы в прекрасно построенных стихах 9-го века.0017 Камень или Тристия . Ранняя склонность к точной рифмовке видоизменяется примесью почти рифмовки всех видов. Стихи обогащаются внутренней парономазией, когда переплетения звуков создают контролирующие структуры в строках, которые в противном случае кажутся произвольно упорядоченными. Ритмы становятся более свободными и в 1930-е годы. Мандельштам использовал свободный стих в 1920-е годы, как в «Искателе подковы», и возвращался к нему в более длинных и сложных произведениях, таких как «Полночь в Москве» («Полночь в Москве»). Стихи с обычным размером включают аномальные строки с меньшим или большим количеством метрических футов или с совершенно другими схемами; и наоборот, свободный стих «Полночи в Москве» допускает интерполированные строки идеального или почти идеального размера.

Спонтанность, которую исследуют поздние стихи, представляет собой окончательный вариант давней приверженности Мандельштама открытости поэтического текста. Включая в эти стихи фрагменты разговоров и нестандартные построения, Мандельштам обращал окружающий его разрушительный хаос в своих целях. Отсюда текучесть «перекрестных ссылок» в его поэзии, особенно в позднем стихе, где есть не только «близнецовые» или «тройные» стихотворения, как их называла Надежда Мандельштам, но и целые циклы вариантов, в том числе стихотворения на смерть Белого в 1934. Выходя за пределы конкретной референциальности ранних стихов, поздний Мандельштам скорее драматизирует, чем описывает акт самоопределения. Коммуникативный акт между поэтом и читателем превалирует над актом кодирования между поэтом и миром, поскольку читатель глубоко вовлекается в процесс декодирования отношений поэта с его миром и его стихами.

Уверенность Мандельштама в том, что читатель когда-нибудь попытается понять даже самые запутанные его стихи, неожиданно просвечивает в поздний период. Есть стихи о любви к жене и другим — среди наиболее замечательных — «Мастерица виноватых взглядов», — а также стихи, в которых отречение дает необычайную силу. Непреходящим даром Мандельштама, спустя долгое время после того, как он сам стал жертвой противоборствующего с ним общества, было находить силу в глубочайших угрозах своей идентичности. Таким образом, половинчатое желание написать оду Сталину, которая могла бы спасти его жену после его собственной смерти, вместо этого породило множество глубоко честных стихов, которые были столь же обнадеживающими, сколь и воинственными. Хотя простые стремления поздних стихов могут быть тщетными, акт записи своих желаний в полностью угрожающие стихи представляет собой типичное достижение Мандельштама в поздних произведениях.

Есть стихи о любви к жене и другим — среди наиболее замечательных — «Мастерица виноватых взглядов», — а также стихи, в которых отречение дает необычайную силу. Непреходящим даром Мандельштама, спустя долгое время после того, как он сам стал жертвой противоборствующего с ним общества, было находить силу в глубочайших угрозах своей идентичности. Таким образом, половинчатое желание написать оду Сталину, которая могла бы спасти его жену после его собственной смерти, вместо этого породило множество глубоко честных стихов, которые были столь же обнадеживающими, сколь и воинственными. Хотя простые стремления поздних стихов могут быть тщетными, акт записи своих желаний в полностью угрожающие стихи представляет собой типичное достижение Мандельштама в поздних произведениях.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Несколько статей в этом словаре являются образными представлениями пониженной референциальности в поэзии. Оба рассматриваемых метапоэтических тропа можно идентифицировать и интерпретировать как сокращенные, но узнаваемые цитаты.

Несколько статей в этом словаре являются образными представлениями пониженной референциальности в поэзии. Оба рассматриваемых метапоэтических тропа можно идентифицировать и интерпретировать как сокращенные, но узнаваемые цитаты. В истории мировой поэзии Бимини запомнился как одно из последних заветов романтизма, а мертвые соловьи Гейне — краткое воспоминание о погибшей романтической мечте: <...> Tote Nachtigallen flöten, // Schluchzen zärtlich, wie verblütend = <...> Мертвые соловьи флейта // И рыдать нежно, словно истекая кровью . В том же стихотворении старая туземная кормилица носит экзотический «головной убор из подбитых волос, переплетенных бесчисленными птичками» (<...> Hebet sich der Haarwulstkopfputz, // Der gespickt ist mit unzähl’gen / / Vögelein <...>). Еще раньше, в 1826 г., образ хора мертвых соловьев появился в главе IV гейновского «9».0171 Ideen: Das Buch Le Grand , в воспоминание о старости и смерти поэта: «<...> die Geisterchöre verstorbener Nachtigallen flöten aus der Ferne» = «<...> призрачные хоры мертвых соловьев будут флейтировать издалека».

В истории мировой поэзии Бимини запомнился как одно из последних заветов романтизма, а мертвые соловьи Гейне — краткое воспоминание о погибшей романтической мечте: <...> Tote Nachtigallen flöten, // Schluchzen zärtlich, wie verblütend = <...> Мертвые соловьи флейта // И рыдать нежно, словно истекая кровью . В том же стихотворении старая туземная кормилица носит экзотический «головной убор из подбитых волос, переплетенных бесчисленными птичками» (<...> Hebet sich der Haarwulstkopfputz, // Der gespickt ist mit unzähl’gen / / Vögelein <...>). Еще раньше, в 1826 г., образ хора мертвых соловьев появился в главе IV гейновского «9».0171 Ideen: Das Buch Le Grand , в воспоминание о старости и смерти поэта: «<...> die Geisterchöre verstorbener Nachtigallen flöten aus der Ferne» = «<...> призрачные хоры мертвых соловьев будут флейтировать издалека». В связи с этим можно напомнить, что наличие гейновского компонента в творчестве Мандельштама редко признается современными исследователями, а иногда и прямо отрицается, несмотря на то, что со времен раннего исследования Н. Берковским Н. проза (19291930).

В связи с этим можно напомнить, что наличие гейновского компонента в творчестве Мандельштама редко признается современными исследователями, а иногда и прямо отрицается, несмотря на то, что со времен раннего исследования Н. Берковским Н. проза (19291930). .. > Io premerei di mio consetto il suco <...> = <...> Я бы выжал сок моего зачатия <...> (пер. Г. В. Лонгфелло).

.. > Io premerei di mio consetto il suco <...> = <...> Я бы выжал сок моего зачатия <...> (пер. Г. В. Лонгфелло). Обе загадки, загадка Мандельштама о происхождении романтизма (союз разума и фурий, порождающих чудовище) и загадка Анненского о Гамлете, подозревающем незаконность своего происхождения, — обе загадки рождения: «Тайна Гамлета иногда представляется мне сказочное морское чудовище <...> Достаточно скромной искры в актере, чтобы таращившаяся на берегу толпа разглядела в воде черный контур улова и захлопала <...> тайна Гамлета, блеснувшая даже на виду у нас своим загадочным серебром, могла бы оказаться на берегу не просто стог бесполезных и даже гнилых водорослей».

Обе загадки, загадка Мандельштама о происхождении романтизма (союз разума и фурий, порождающих чудовище) и загадка Анненского о Гамлете, подозревающем незаконность своего происхождения, — обе загадки рождения: «Тайна Гамлета иногда представляется мне сказочное морское чудовище <...> Достаточно скромной искры в актере, чтобы таращившаяся на берегу толпа разглядела в воде черный контур улова и захлопала <...> тайна Гамлета, блеснувшая даже на виду у нас своим загадочным серебром, могла бы оказаться на берегу не просто стог бесполезных и даже гнилых водорослей».