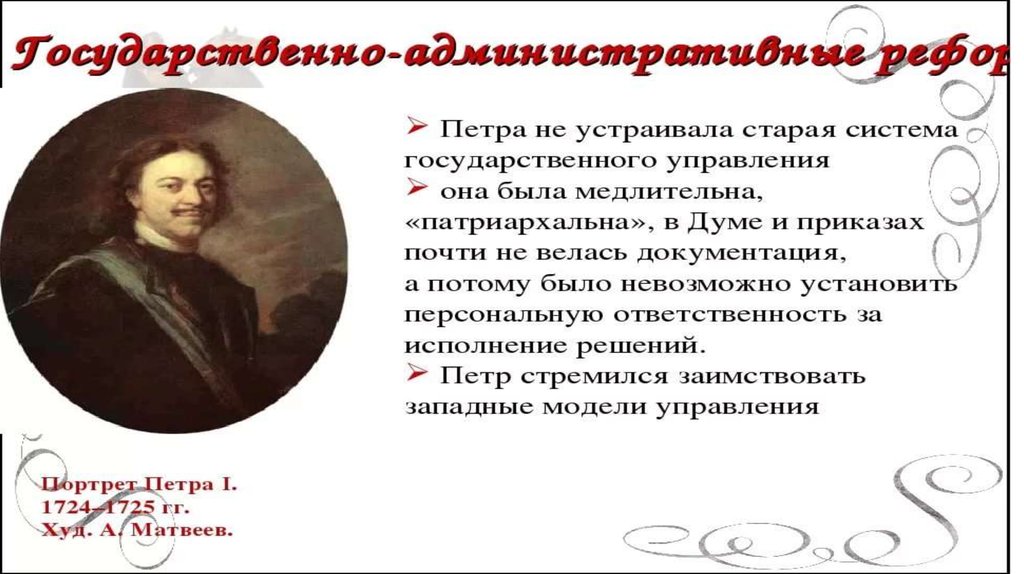

Государственно-административные реформы Петра I.

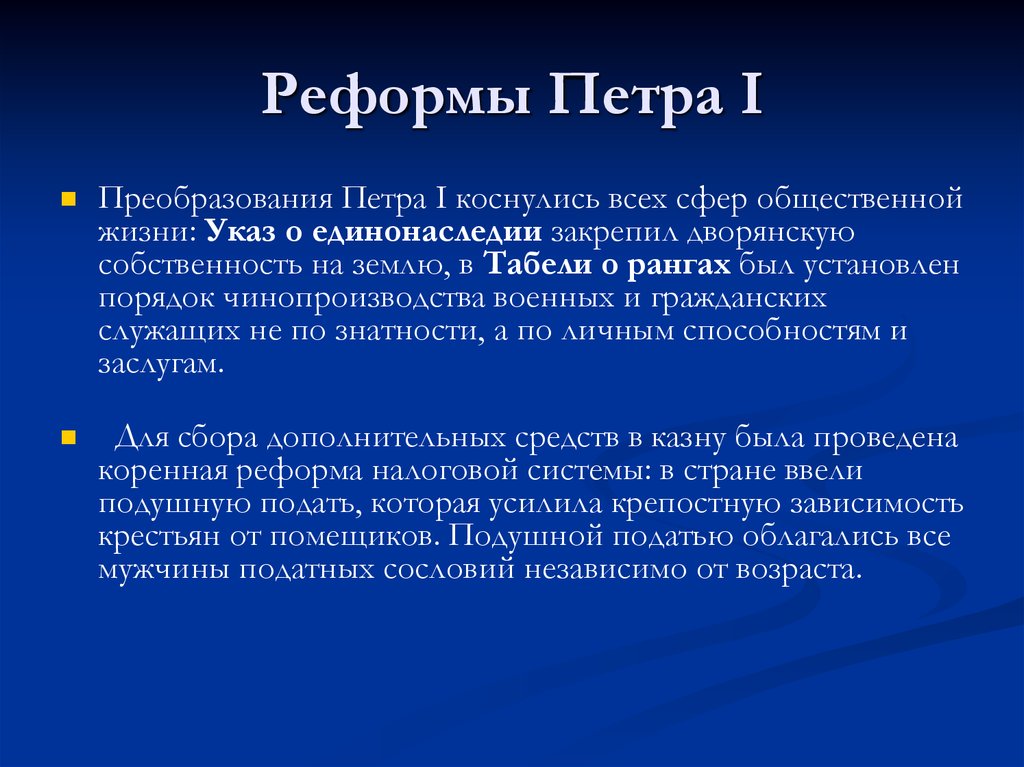

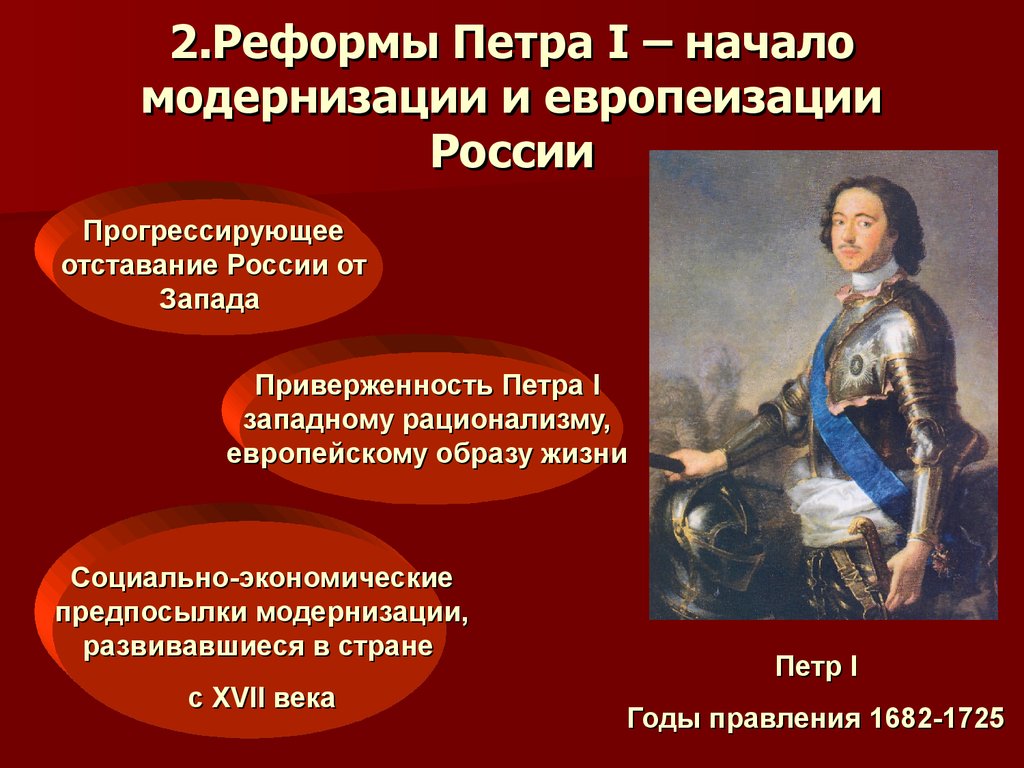

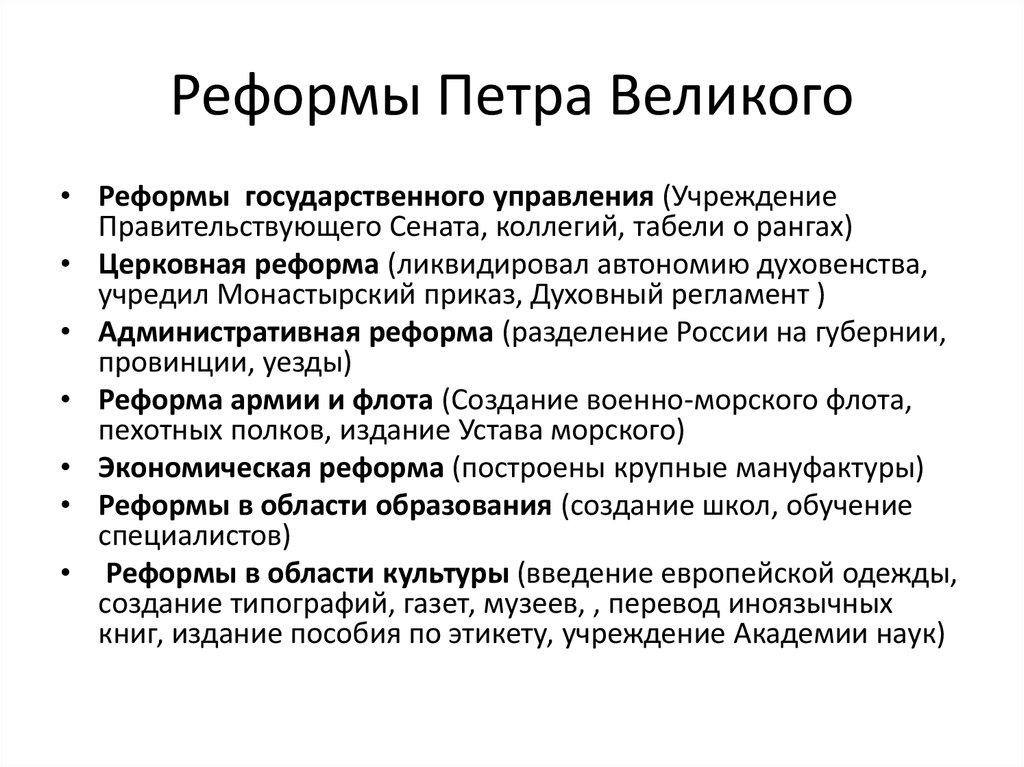

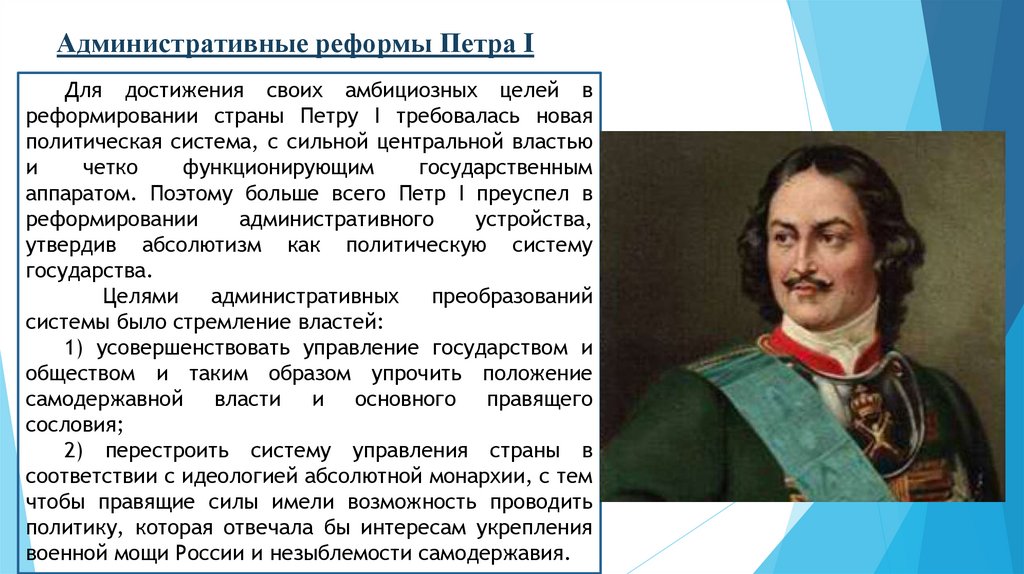

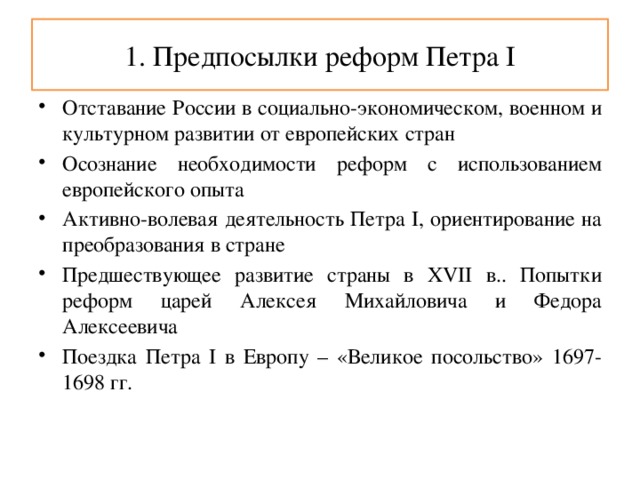

Реформы Петра I коренным образом изменили Россию, оказали влияние на развитие культуры, промышленности, торговли. Историк В.О. Ключевский писал, что именно административные реформы — это едва ли не самая фасадная сторона реформаторской деятельности Петра.

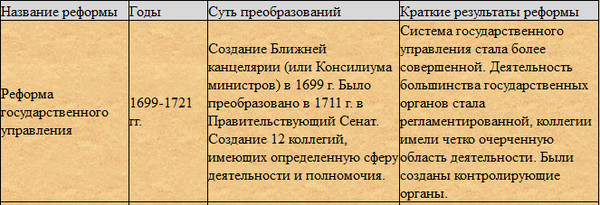

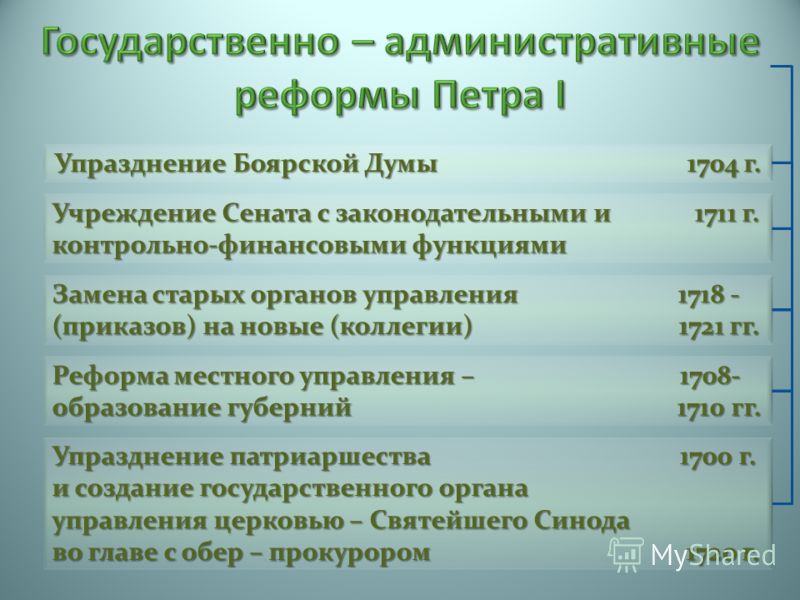

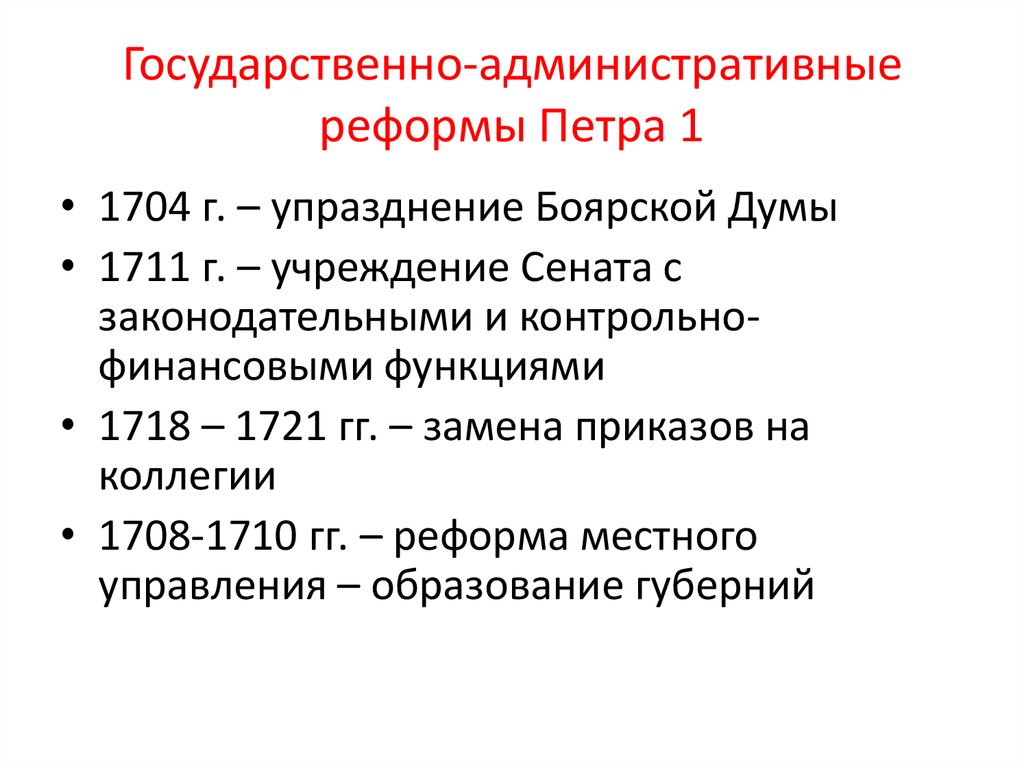

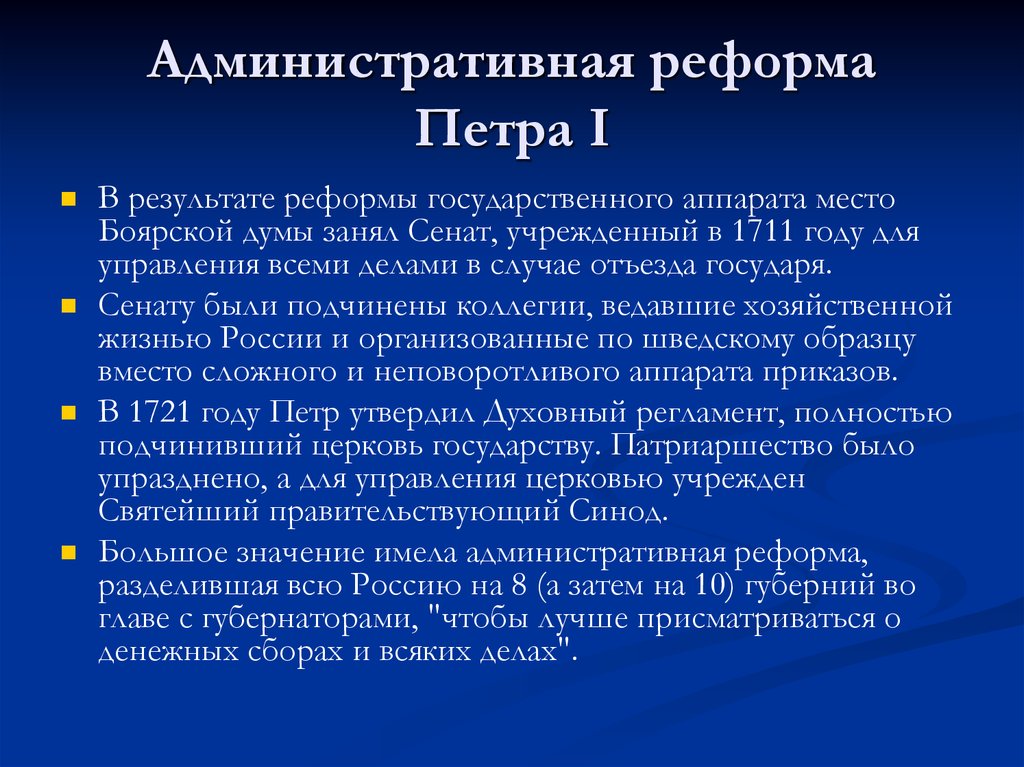

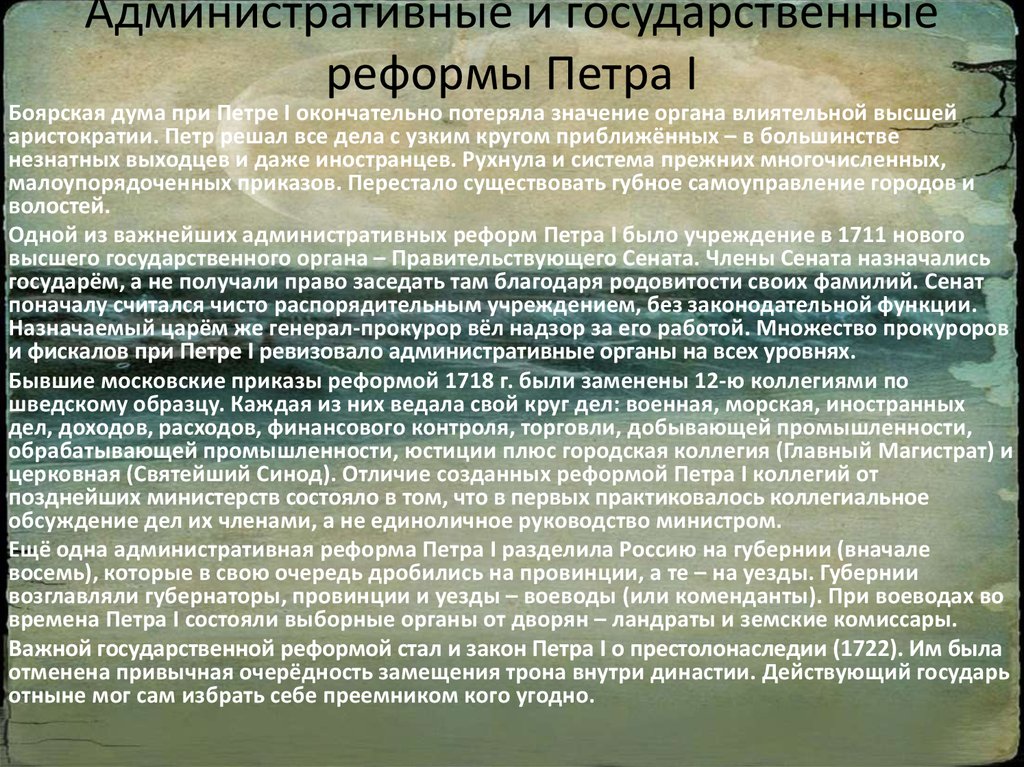

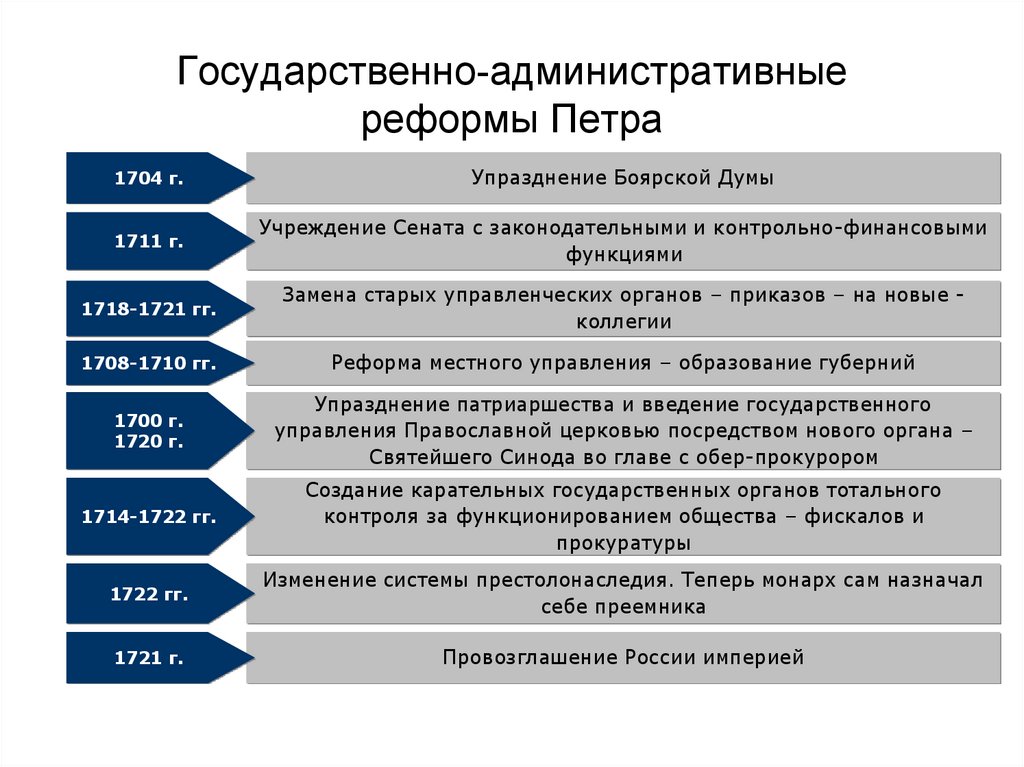

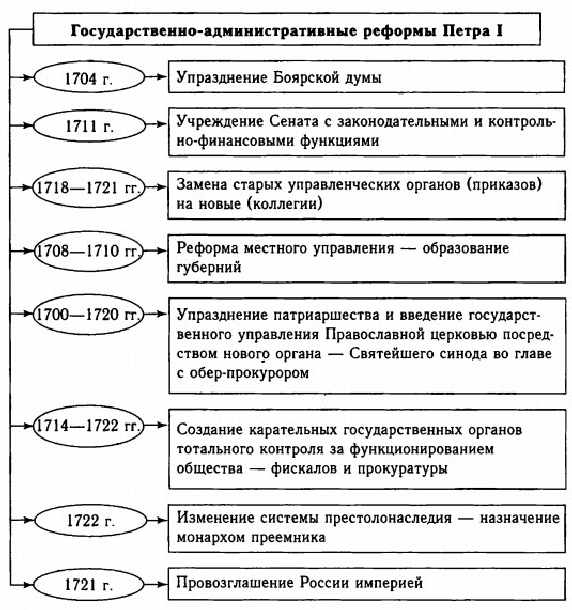

С приходом к власти Петра изменились методы управления. В качестве замены Боярской думы формируется Ближняя канцелярия (1699 г.) или Консилия министров — она и стала принимать наиболее важные решения. В канцелярию входило 8 министров, каждый из которых имел особые полномочия. Полностью Боярская дума была упразднена в 1700 г.

Одной из первых административных реформ стал указ о создании особого ведомства городов в 1699 г. Указом утверждалось самоуправление для купечества и остального населения поморских городов. Также была отменена власть воевод, а для сбора налогов назначались выборные бурмистры. Управляла новыми органами Московская ратуша, в ведении которой находился не только контроль за самоуправлением, но и большинство главных поступлений государственных доходов с городов. Обер-инспектор являлся главой ратуши. Первым человеком, ставшим обер-инспектором, был Алексей Курбатов.

Обер-инспектор являлся главой ратуши. Первым человеком, ставшим обер-инспектором, был Алексей Курбатов.

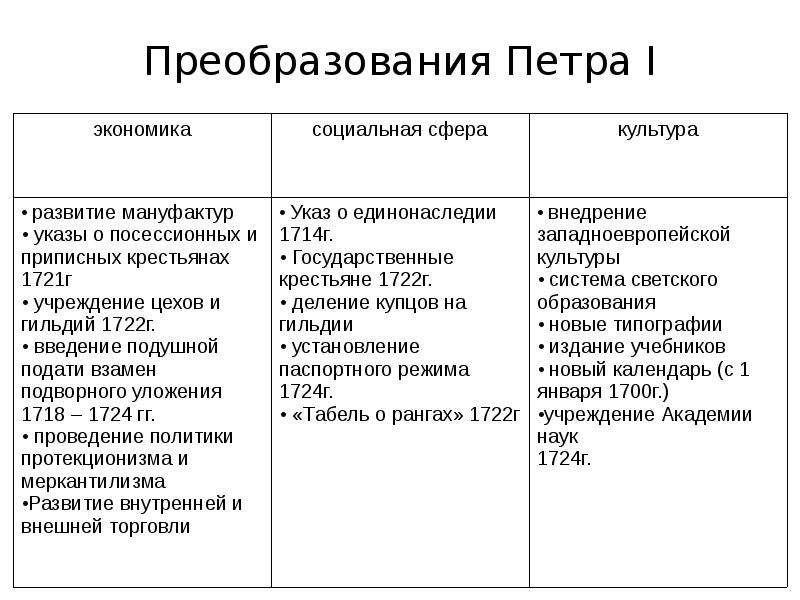

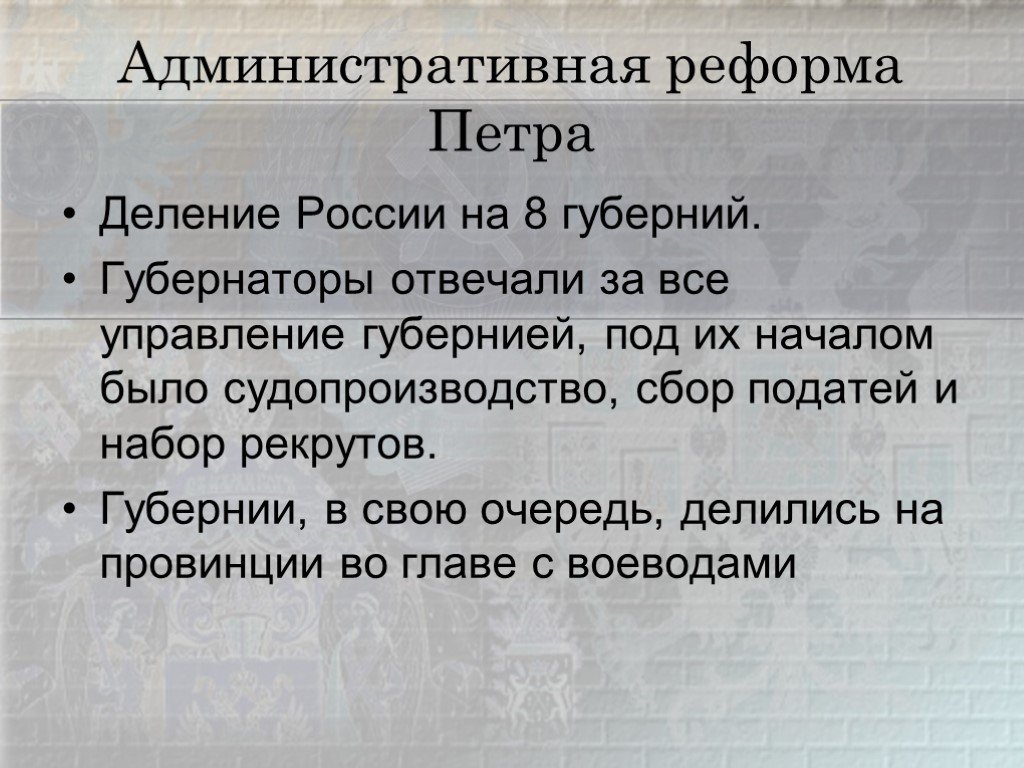

В 1708 — 1710 гг. проводится губернская реформа. Она подразумевала разделение России на 8 губерний, 45 провинций. Провинции делились на уезды и управлялись воеводами. Во главе пограничных губерний находились генерал-губернаторы, главами остальных губерний были губернаторы. Губернатору подчинялись: вице-губернатор, ландрихтер, провиантмейстер и некоторые другие чиновники.

1711 г. — учреждение нового органа государственной системы — Сената, члены которого выбирались царем. Сенат имел законодательные и контрольно-финансовые функции. В Сенате была создана система надзора над органами местного самоуправления, представителями этой системы являлись фискалы. Также под контролем Сената находилась судебная система.

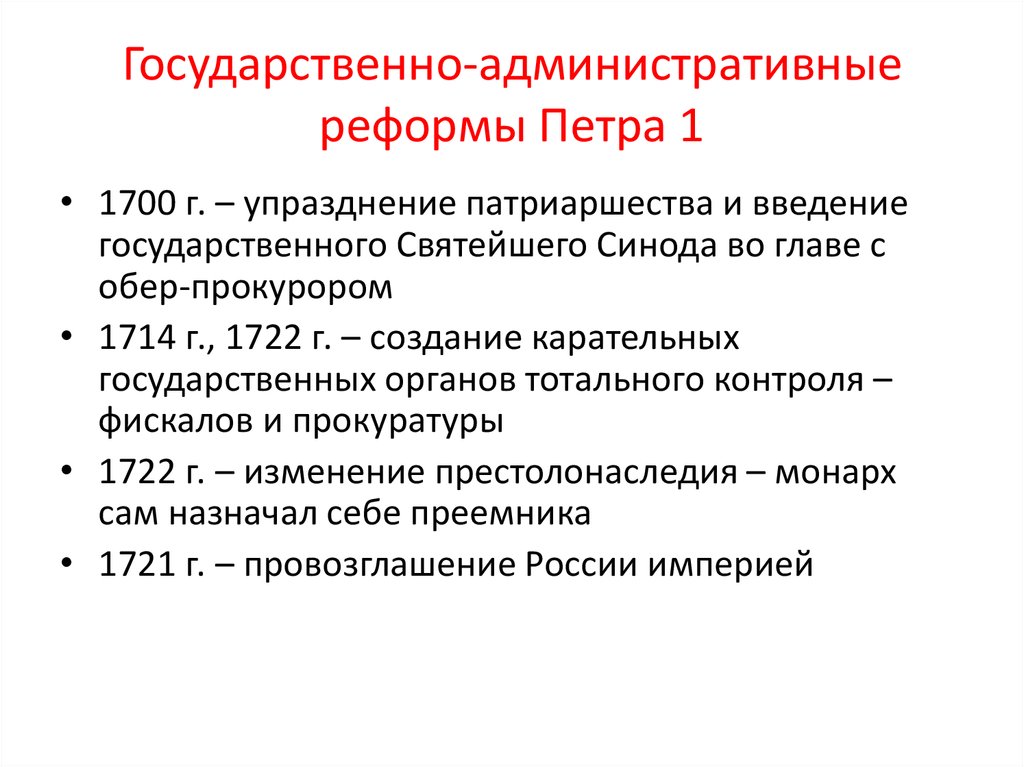

С 1714 по 1722 гг. проводилось создание карательного государственного органа всестороннего контроля за функционированием общества – прокуратуры. В 1722 г. была введена новая должность — генерал-прокурор. Она была создана для руководства фискалами. Также одним из важнейших изменений 1722 г. стало изменение системы наследования престола. До Петра эта система законодательно не регулировалась, поэтому был издан указ о том, что монарх, находящийся у власти, ещё при жизни назначает себе наследника. Стать наследником мог кто угодно. Однако, сам реформатор не воспользовался этим нововведением – Петр I скончался, не успев передать престол в надежные руки.

В 1722 г. была введена новая должность — генерал-прокурор. Она была создана для руководства фискалами. Также одним из важнейших изменений 1722 г. стало изменение системы наследования престола. До Петра эта система законодательно не регулировалась, поэтому был издан указ о том, что монарх, находящийся у власти, ещё при жизни назначает себе наследника. Стать наследником мог кто угодно. Однако, сам реформатор не воспользовался этим нововведением – Петр I скончался, не успев передать престол в надежные руки.

Следующей административной реформой Петра I стала замена приказов на коллегии в 1717 — 1721 гг. 40 приказов были заменены 11-ю коллегиями, главными из которых были военная, коллегия адмиралтейств и коллегия иностранных дел. Каждая коллегия подчинялась совету, во главе которого стоял президент. Если за деятельностью Сената наблюдал генерал-прокурор, то за коллегиями присматривали прокуроры.

Ещё одним пунктом реформ стала ликвидация холопства. «Помощником» в этом выступила перепись 1719 — 1724 гг. Итог – ликвидация холопства путём объединения его с крепостными крестьянами.

«Помощником» в этом выступила перепись 1719 — 1724 гг. Итог – ликвидация холопства путём объединения его с крепостными крестьянами.

1720 г. — принятие Генерального регламента — документа, устанавливающего штаты коллегий и окончательно разграничивавшего их функции и задачи. С появлением этого документа было завершено формирование системы коллегий. Действовала эта система достаточно долгое время — с 1717 по 1802 г.

В 1721 г. появляется Святейший синод. Он существовал на правах коллегии, но отличался составом. Управлялся синод церковью, которая к тому времени стала составной частью государственной системы. Главой церковного управления являлся царь. За работой синода следил обер-прокурор. Также в 1721 г. состоялось еще одно важнейшее событие — Россия была провозглашена империей, а Петр I – императором.

Итоговым в административных реформах Петра стал 1722 г. Этот год особенно значим принятием Табели о рангах – свода законов, который устанавливал порядок прохождения государственной службы. Этот закон объявлял обязательной службу для всех дворян; служба отныне становилась единственным способом приобретения любого государственного чина. Помимо этого, человек из любого слоя общества теперь имел возможность продвигаться по службе. С достижением восьмого ранга присваивалось дворянство.

Этот закон объявлял обязательной службу для всех дворян; служба отныне становилась единственным способом приобретения любого государственного чина. Помимо этого, человек из любого слоя общества теперь имел возможность продвигаться по службе. С достижением восьмого ранга присваивалось дворянство.

Одной из целей административных реформ Петра было образование регулярной, упорядоченной, способной быстро и эффективно реализовывать указания верховной власти, системы управления. Для осуществления своей цели он искоренял всё, что не укладывалось в бюрократическую систему. За время своего правления Петр I смог создать государственный механизм, который полностью управлялся так, как этого хотел царь. Царь превратился в самодержца, абсолютная власть которого распространилась на все стороны государственной жизни.

Добавить комментарий

Какие основные реформы управления Петра 1?

Прочее › Чем отличается › Чем политика петра 1 отличалась от политики его предшественников?

Крупнейшей административной реформой местного управления было создание в 1708 г. 8 губерний во главе с губернаторами, в 1719 г. их число увеличилось до 11. Вторая административная реформа поделила губернии на провинции во главе с воеводами, а провинции — на дистрикты (уезды) во главе с земскими комиссарами.

8 губерний во главе с губернаторами, в 1719 г. их число увеличилось до 11. Вторая административная реформа поделила губернии на провинции во главе с воеводами, а провинции — на дистрикты (уезды) во главе с земскими комиссарами.

- Какая реформа Петра 1?

- Каковы были основные итоги реформ Петра 1?

- В чем заключалась реформа местного управления Петра 1?

- Сколько реформ было у Петра 1?

- Что упразднил Петр Первый?

- Как Реформы Петра I изменили Россию?

- В чем заключалась Податная реформа Петра 1?

- Что изменилось после реформы Петра 1?

- Каковы были основные направления военных реформа Петра 1?

- Что появилось в результате реформ Петра 1?

- В чем состояла реформа местного управления?

- Что самое главное сделал Петр 1?

- Какие три из перечисленных реформ относятся к царствованию Петра 1?

- Какие преобразования Петра и были наиболее значимыми для России?

- Какие реформы были проведены в государственном управлении?

- Что нового появилось во время правления Петра 1?

- В чем заключалась Денежная реформа Петра 1?

- Какая военная реформа Петра 1?

- Какая цель была у Петра 1?

Какая реформа Петра 1?

Церковная реформа — комплекс мер, проведенный Петром I в период 1701-1722 годов для снижения влияния церкви, её независимости и усиления контроля над её административными и финансовыми вопросами.

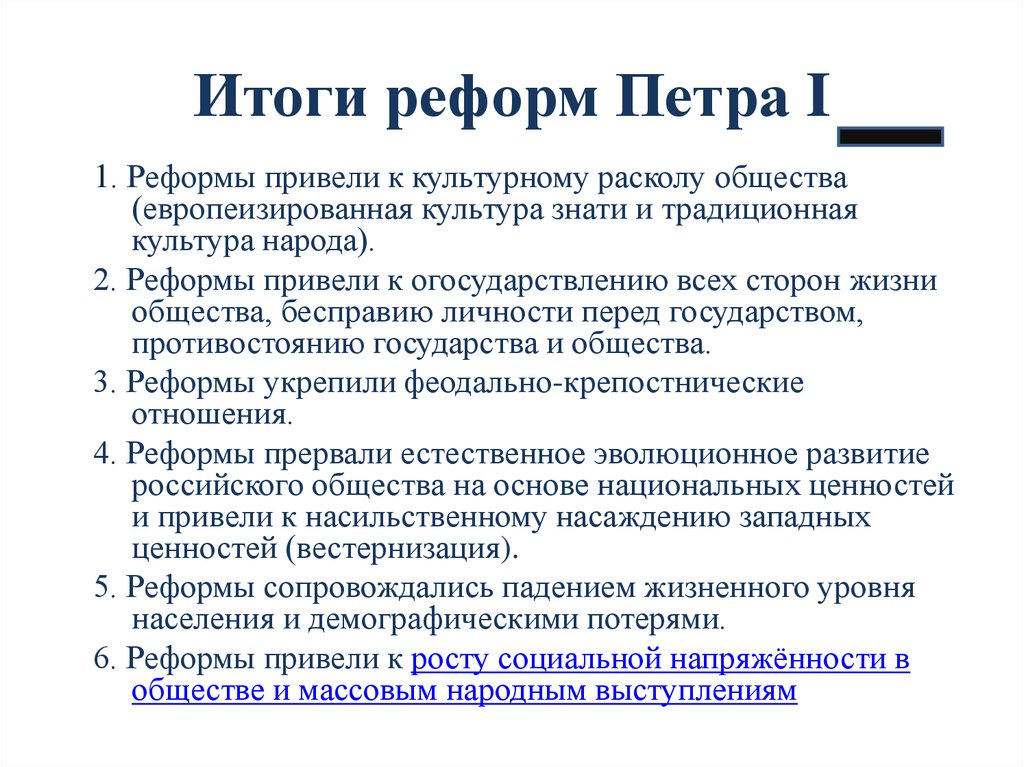

Каковы были основные итоги реформ Петра 1?

Реформы Петра I носили глубоко прогрессивный характер, преобразовали Россию, превратив её из отсталой азиатской страны в модернизированную европейскую империю. Были созданы профессиональная армия, которая комплектовалась путем рекрутской повинности, построен мощный флот, открыты новые промышленные мануфактуры.

В чем заключалась реформа местного управления Петра 1?

Реформа местного самоуправления Петра I — это целый комплекс мероприятий, направленных на реорганизацию административного управления страны: образование новых территориальных единиц, систематизация управления этими новыми единицами и подчинение местных органов власти вновь образованным центральным.

Сколько реформ было у Петра 1?

В годы правления Петра в России появилось более 200 мануфактур (а было всего два десятка), производивших огромное количество товаров — от бумаги и пуговиц до зеркал и шпалер.

Что упразднил Петр Первый?

Петр I не разрешил избирать нового патриарха, поставив во главе церкви временного «местоблюстителя», а в 1721 году издал указ об упразднении патриаршества. С этой поры церковью стала руководить Духовная Коллегия, в дальнейшем переименованная в Святейший Синод.

С этой поры церковью стала руководить Духовная Коллегия, в дальнейшем переименованная в Святейший Синод.

Как Реформы Петра I изменили Россию?

Коренным образом Пётр I изменил структуру государственного управления и исполнительной власти русского государства. Была создана Ближайшая канцелярия, преобразован Правительствующий Сенат, созданы 12 коллегий, имеющих определенную сферу деятельности и полномочия. Была проведена губернская реформа.

В чем заключалась Податная реформа Петра 1?

Податная реформа Петра I заключалась в переходе от подворного обложения к подушному. В связи с этим правительство включало в тягло все категории крестьянского и посадского населения, которые до этого были освобождены от налога.

Что изменилось после реформы Петра 1?

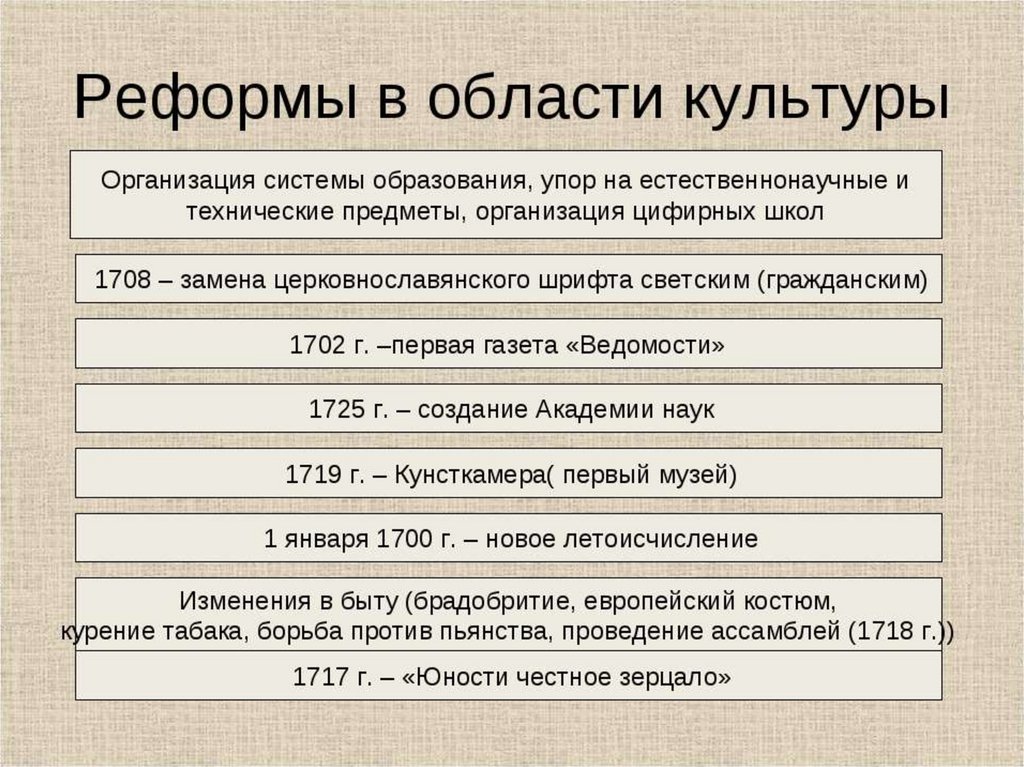

Петровские реформы изменили страну и российское общество до неузнаваемости. Как известно, он вводил европейскую моду на одежду, еду, внешний вид. Так, после этих реформ в обществе предпочитали западные танцы, женщины получили возможность выходить в свет, устраивались приемы с развлечениями.

Каковы были основные направления военных реформа Петра 1?

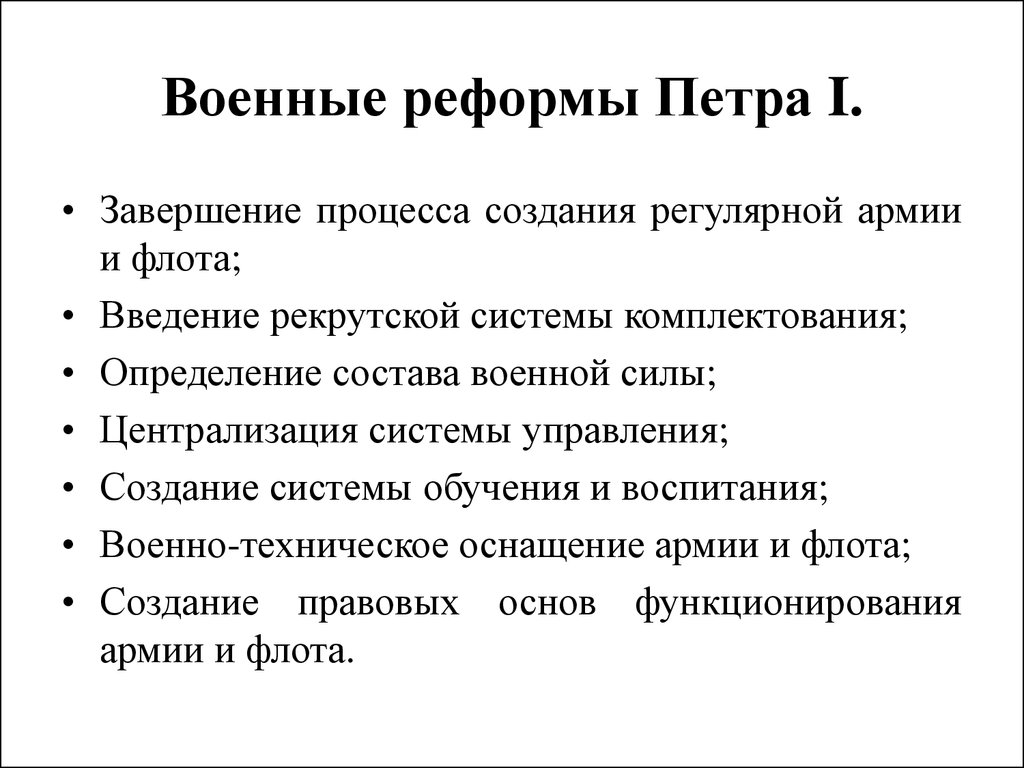

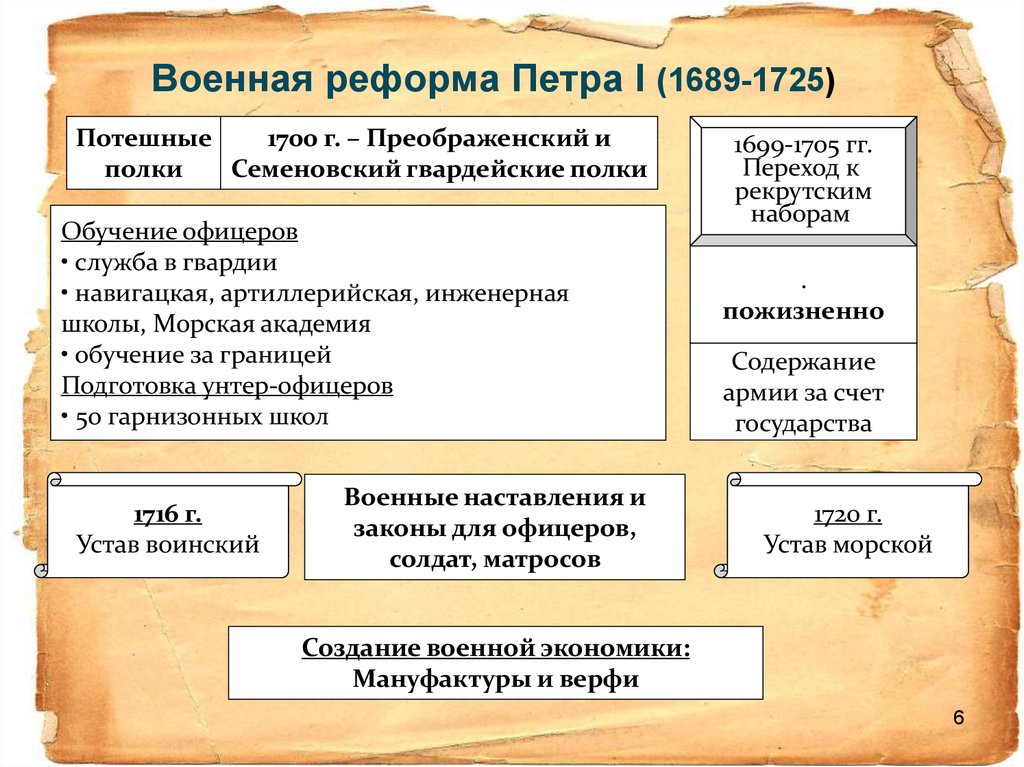

Петровские военные реформы в ходе Северной войны включали в себя: создание регулярных армии и флота; упразднение ранее существовавших разнородных воинских формирований и введение однотипных организации и вооружения в пехоте, коннице и артиллерии, а также единой системы воинского обучения и воспитания.

Что появилось в результате реформ Петра 1?

В результате правления Петра 1 произошла централизация аппарата управления (ответ «3»). Петр 1 создал Сенат, на который возложил основные функции управления страной. Вся страна была поделена на 8 губерний, во главе которых стояли губернаторы. Губернии делились на уезды во главе с воеводами.

В чем состояла реформа местного управления?

Реформа местного управления — последовательная передача административных, налоговых и судебных функций от государственных ставленников к выборным должностям из местного населения, проведённая Избранной Радой во время правления Ивана IV Грозного.

Что самое главное сделал Петр 1?

Пётр создал регулярную армию и флот, перенёс столицу в Санкт-Петербург, поделил страну на уезды и губернии. 24 года правления он провел в войнах, и отвоевал для страны выход к Балтийскому, Азовскому, Каспийскому и Чёрному морям, и сделал державу куда более весомым игроком на международной арене.

Какие три из перечисленных реформ относятся к царствованию Петра 1?

Принятие «Табели о рангах». Установление подушной подати. Создание Синода. Разделение России на губернии.

Какие преобразования Петра и были наиболее значимыми для России?

Но самыми эффективными и значимыми были реформы: Преобразование армии, введение рекрутского срока и создание полков нового строя. Основание боеспособного военного флота. Основание учебных заведений.

Какие реформы были проведены в государственном управлении?

Были проведены следующие реформы государственного управления в годы правления Петра I: создание коллегий, учреждение Сената. Отмена местничества произошла ещё до Петра — в 1682 г.; упразднение губерний и отделение церкви от государства произошло уже после Октябрьской революции — 1917 г. Ответ: 24.

Отмена местничества произошла ещё до Петра — в 1682 г.; упразднение губерний и отделение церкви от государства произошло уже после Октябрьской революции — 1917 г. Ответ: 24.

Что нового появилось во время правления Петра 1?

Например, он полностью реформировал политическую и экономическую сферы жизни России. Петр сделал Россию империей, приобрел новые территории и, главное, открыл выход к Балтийскому морю. Это позволило ему добавить к отечественной армии еще и флот, что значительно усилило позиции страны на международной арене.

В чем заключалась Денежная реформа Петра 1?

Денежная реформа Петра I Великого

Кратко о сути реформы: Монополия государства на чеканку монет Снижение веса серебрянной копейки (до 0,28 г) Единообразие монетоисчисления на десятичном принципе (1 рубль = 10 гривенников = 100 копеек = 200 денег)

Какая военная реформа Петра 1?

Петровские военные реформы в ходе Северной войны включали в себя: создание регулярных армии и флота; упразднение ранее существовавших разнородных воинских формирований и введение однотипных организации и вооружения в пехоте, коннице и артиллерии, а также единой системы воинского обучения и воспитания.

Какая цель была у Петра 1?

Основной целью деятельности Петра I можно считать превращение России в современное государство. Для этого требовался выход в море, так как без портов экономика в те времена развивалась хуже, а с Европой до Петра I торговали с помощью иностранных кораблей через Архангельск.

Был ли Питер таким великим? | Марк Раефф

Петр Великий; рисунок Дэвида ЛевинаКупить Распечатать

Считается, что немногие правители сделали так много для изменения и изменения судьбы своего народа, как Петр I, царь Московский и император Всея Руси (род. 1672, правитель де-юре 1682, умер 1725). Каковы бы ни были их разногласия, как его современники, так и последующие писатели — поэты, прозаики, историки, публицисты — сходятся во мнении, что необыкновенно энергичная, динамичная, стремительная и безжалостная личность Петра была существенным фактором как успехов, так и неудач его предприятий.

Книга Мэсси не является исключением, хотя сам Питер остается таким же загадочным, как и прежде, в своем пересказе знакомых историй о великане ростом шесть футов семь дюймов, который выжил, став соправителем в десять лет, путешествовал по Европе, когда ему было немного за двадцать, и у которого было так много интересов, например, мореплавание, фейерверки, архитектура, военная тактика и церковная реформа, что он всегда сопротивлялся убедительной характеристике.

Тем не менее читатель может почерпнуть из книги Мэсси очерк достижений Петра и многих способов, которыми он изменил судьбы России и Европы. Его долгая война со Швецией (1700-1721) обеспечила России прибалтийское побережье с важными портами Ригой и Таллином, превратив Россию в крупную европейскую державу, непосредственно вовлеченную в дела Польши и Центральной Европы. Он не только нашел, ценой огромных человеческих затрат, новую столицу Санкт-Петербург как первый европейский город России, но и открыл ворота, через которые западные идеи и товары проникли в прежде изолированную Московию, преобразовав русскую традиционную культуру.

Петр модернизировал армию и создал флот, что способствовало вестернизации страны и позволило империи расширить свое влияние и территорию и стать мировой державой. Наконец, именно Петр наделил имперский истеблишмент и российское общество институциональными моделями, на которых основывалась административная, политическая и общественная жизнь империи до самого ее конца в 1917 году.

За четверть века до воцарения Петра некоторые московские лидеры уже предприняли шаги для спасения российского государственного устройства, настаивая на более европейской перспективе и допуская ограниченный импорт западноевропейских методов и вещей. Неортодоксальное воспитание Петра, его любознательность и стремление к экспериментам придавали его усилиям по преобразованию характер вихря, который во многом был связан с изменениями, которые он производил. В Европе он нашел доступный интеллектуально последовательный набор политических взглядов и административных практик, которые легли в основу его попыток преобразовать российские институты — то, что сегодня назвали бы «модернизацией».

Из своего опыта пребывания в Голландии и других странах и знакомства со многими европейцами Петр усвоил мысль о том, что с помощью воли и разума человек может почти бесконечно расширять свои творческие и продуктивные возможности и может прогрессировать в этом мире, не отказываясь ни от своей религиозной или его моральные ценности, или преобразование социальной системы одним ударом. Однако для этого монарх и образованная элита должны были быть свободны в организации и дисциплинировании общества, т. е. народа. Масса россиян должна была принять на себя свой долг работать и страдать, чтобы однажды наступило личное и общественное процветание и просвещение. В Западной Европе на такое изменение интеллектуальных, институциональных и политических норм ушло несколько поколений; и это сопровождалось постепенным поглощением более образованных и честолюбивых элементов населения правящими элитами. Однако, движимая безжалостной волей и динамичной энергией Петра, Россия должна была измениться в течение одного поколения.

Воодушевленное собственным примером Петра и часто жестоко подгоняемое его кнутом, российское «истеблишмент» радикально изменилось к концу его изнурительного правления. Правда, некоторые нововведения, такие как закон о единоличном наследовании или строгие правила обязательного образования и упор на техническую подготовку молодых дворян, оказались поверхностными. Однако те из них, которые имели некоторую связь с традицией или могли быть закреплены в новом институциональном и культурном существовании элиты, не только выжили, но и заложили прочную основу для великой экспансии современной русской культуры в XIX и начале XX века. Современникам первого императора казалось, что привычные формы и порядки были сметены в одночасье. Мало того, что их заставляли носить иностранную одежду, брить бороды и внешне вести себя как их европейские коллеги; им также пришлось заменить свои ценности и образ мышления новыми и импортированными ценностями с большими затратами и усилиями.

Объявление

«Служебное дворянство» — дворянство, состоящее на государственной службе и непосредственно подчинявшееся царским приказам, преобразилось почти до неузнаваемости. Местнические, покорные, неотесанные и необразованные титулованные деятели Московии XVII века превратились в живую, честолюбивую и жадную до образования знать, знакомую нам со страниц русской литературы XIX века. Из их рядов также вышла радикальная и прогрессивная интеллигенция, которая в конечном итоге привела к падению имперской системы, созданной Петром Великим. Ясно только то, что более предприимчивые дворяне (как и сам Петр) смотрели на простолюдинов лишь как на объекты своих усилий, на необходимые «инструменты» и фискальные ресурсы, необходимые для того, чтобы сделать Россию современной и производительной под руководством государства.

Неудивительно, что и современники Петра, и последующие поколения считали, что его политика создала пропасть между прозападными элитами и массой людей, приверженных своим религиозным ценностям и национальным традициям. В переносном, а порой и в буквальном смысле у представителей элит больше не было общего языка с русским народом. Крестьянин, привязанный к земле, к тому же превращался в крепостного, лицо которого фактически принадлежало его хозяину. По мере того как новые руководители задавали направление дальнейшей эволюции и прогресса России, усиливалось ощущение того, что царствование Петра ознаменовало собой резкий разрыв в культурной преемственности страны. Как будто миры новой столицы в Петербурге и образованных классов потеряли всякую связь со старой Московией, которая продолжала воплощать духовное видение и исторические ценности народа. Дополнительную силу этому впечатлению придавало то, что народная культура сохранялась и распространялась старообрядцами, наиболее последовательно традиционалистским и антизападным религиозным меньшинством, бескомпромиссно выступавшим против Петра и всего иностранного.

В переносном, а порой и в буквальном смысле у представителей элит больше не было общего языка с русским народом. Крестьянин, привязанный к земле, к тому же превращался в крепостного, лицо которого фактически принадлежало его хозяину. По мере того как новые руководители задавали направление дальнейшей эволюции и прогресса России, усиливалось ощущение того, что царствование Петра ознаменовало собой резкий разрыв в культурной преемственности страны. Как будто миры новой столицы в Петербурге и образованных классов потеряли всякую связь со старой Московией, которая продолжала воплощать духовное видение и исторические ценности народа. Дополнительную силу этому впечатлению придавало то, что народная культура сохранялась и распространялась старообрядцами, наиболее последовательно традиционалистским и антизападным религиозным меньшинством, бескомпромиссно выступавшим против Петра и всего иностранного.

Это чувство культурного разрыва между представителями элиты, которые с энтузиазмом восприняли иностранные ценности и методы, которые они считали современными, и остальной частью нации, которые видели только материальные и психологические трудности, которые были результатом для них самих и их семей, знакомо нам в ХХ веке.

По всем этим причинам важные философские и историографические дебаты, составляющие русскую интеллектуальную историю, сосредоточены вокруг царствования Петра. Они начались практически при жизни первого императора и не закончились в наши дни. Возникновение диссидентского движения в Советском Союзе и новая волна эмиграции русской интеллигенции вновь разожгли дискуссию, в чем можно убедиться, изучив различные идеи, скажем, Солженицына и Сахарова. Проблема впервые была поставлена в середине восемнадцатого века, когда князь М.М. Щербатов пытался подсчитать, сколько времени потребовалось бы Московии, чтобы превратиться в Россию Екатерины Великой (1762-179 гг.).6) без грубого вмешательства Петра. Он оценивал ее почти в двести лет, т. е. Россия достигла бы уровня европейской цивилизации XVIII века только к 1890 году. цена, уплаченная российским обществом за преобразования. Вопрос о цене, очевидно, возникает, если принять во внимание огромные жертвы, принесенные русским населением, чтобы сделать возможными военные и дипломатические успехи Петра и создать инструменты и институты того, что Ф. фон Хайек называет современным «рационально-конструктивистским» государством. Жертвы были не только огромными, но, по иронии судьбы, самыми большими в случае более прогрессивных и миролюбивых достижений, таких как строительство Санкт-Петербурга, рытье Ладожского канала и вестернизация дворянства, в том числе путем создания крепостного хозяйства.

Вопрос о цене, очевидно, возникает, если принять во внимание огромные жертвы, принесенные русским населением, чтобы сделать возможными военные и дипломатические успехи Петра и создать инструменты и институты того, что Ф. фон Хайек называет современным «рационально-конструктивистским» государством. Жертвы были не только огромными, но, по иронии судьбы, самыми большими в случае более прогрессивных и миролюбивых достижений, таких как строительство Санкт-Петербурга, рытье Ладожского канала и вестернизация дворянства, в том числе путем создания крепостного хозяйства.

Реклама

Можно ли было достичь тех же результатов с меньшими страданиями, если медленнее? Был ли результат вообще желателен? То, что в конце 1930-х годов и во время Великой Отечественной войны Сталин отождествлял себя с Петром Великим, оправдывая свою политику указанием на петровскую жестокость и дорогостоящие меры, должно заставить задуматься, прежде чем давать категоричный ответ. Петр прибегал к средствам — принуждению, государственному руководству и командованию, грандиозному и жестокому использованию людей и ресурсов, — которые противоречили тем самым целям, которых, как он утверждал, он хотел достичь, — национальному процветанию, власти, творчеству, благосостоянию и счастью общества. Возникает вопрос, способен ли такой жесткий государственный контроль когда-либо способствовать развитию инициативы, предприимчивости и готовности пожертвовать ради долгосрочных выгод. Разве институциональные средства, разработанные государством именно для этой цели, не выступают тормозом и не становятся величайшей преградой для дальнейшего прогресса? История России после Петра Великого дает много материала для размышлений на эту тему, особенно в свете революций 19-го века.17 и 1921.

Возникает вопрос, способен ли такой жесткий государственный контроль когда-либо способствовать развитию инициативы, предприимчивости и готовности пожертвовать ради долгосрочных выгод. Разве институциональные средства, разработанные государством именно для этой цели, не выступают тормозом и не становятся величайшей преградой для дальнейшего прогресса? История России после Петра Великого дает много материала для размышлений на эту тему, особенно в свете революций 19-го века.17 и 1921.

Такие размышления, однако, должны основываться на серьезной и объективной науке, а многие важные стороны долгого и бурного царствования Петра историки еще недостаточно изучили. Самые последние ученые попытались разобраться с некоторыми из политик Петра, исследуя события и события как в России, так и в Центральной и Западной Европе, чтобы иметь сравнительный фон, на котором можно было бы судить о его действиях. Например, есть наводящие на размышления исследования Класа Петерсона об петровских административных реформах и Симоны Блан о выдающемся интеллектуале и администраторе того периода. 1 Использование сложных методов социальных наук для изучения этого периода только начинается, хотя некоторые интересные работы были проделаны по экономическим вопросам, например исследования Александра Гершенкрона, 2 , и по таким другим социальным вопросам, как развитие бюрократии и преобразование дворянства. 3

1 Использование сложных методов социальных наук для изучения этого периода только начинается, хотя некоторые интересные работы были проделаны по экономическим вопросам, например исследования Александра Гершенкрона, 2 , и по таким другим социальным вопросам, как развитие бюрократии и преобразование дворянства. 3

К сожалению, длинная хроника г-на Мэсси не затрагивает ни одного важного или интересного вопроса царствования Петра, хотя изредка он намекает на них; и его отчет не относится к более поздним исследованиям по этому вопросу. Он, кажется, больше всего восхищается пылкостью Петра, его стремлением смотреть на вещи лично, его предпочтением простоты. Но это медленное повествование о жизни Петра, особенно старомодное в своих подробных описаниях военных операций. Описание только Полтавской кампании — с января по июль 1709 г.— занимает около семи глав и более ста страниц. Г-н Мэсси с любовью останавливается на личностях слишком многочисленных государственных деятелей, дворян и придворных, которых он представляет в своей книге, хотя большинство из них остаются одномерными и часто призрачными фигурами. Его причинно-следственные объяснения их действий кажутся современному читателю упрощенными; особенно, например, в его рассказе об отношениях Петра с Августом II и с его сыном Алексеем. Медленное изложение военных и политических событий прерывается кровавыми описаниями обычных для того времени казней и пыток. Но книга г-на Мэсси производит впечатление старомодного, неторопливого повествования главным образом потому, что он не видит исторических проблем и не поднимает вопросов, требующих ответов или интерпретаций.

Его причинно-следственные объяснения их действий кажутся современному читателю упрощенными; особенно, например, в его рассказе об отношениях Петра с Августом II и с его сыном Алексеем. Медленное изложение военных и политических событий прерывается кровавыми описаниями обычных для того времени казней и пыток. Но книга г-на Мэсси производит впечатление старомодного, неторопливого повествования главным образом потому, что он не видит исторических проблем и не поднимает вопросов, требующих ответов или интерпретаций.

Второстепенным событиям придается такое же значение, как и значимым. Мелкому разврату Меншикова и других посвящено столько же места, сколько важному восстанию под предводительством Булавина. Драматическому эпизоду казни Уильяма Монса уделяется не меньше внимания, чем гораздо более важным и прочным реформам Сената и Коллегий, которые недостаточно обсуждаются и анализируются. Самый далеко идущий законодательный акт Петра, Табеля о рангах 1722 года, получает всего два коротких абзаца. Читателю не дается достаточно информации, на основании которой он мог бы сделать собственное суждение, и автор не приводит собственных выводов, которые позволили бы лучше понять прошлое ни России, ни Европы.

Читателю не дается достаточно информации, на основании которой он мог бы сделать собственное суждение, и автор не приводит собственных выводов, которые позволили бы лучше понять прошлое ни России, ни Европы.

Особенно разочаровывают главы, в которых г-н Мэсси пытается дать картину этой более широкой европейской обстановки, кратко рассказывая о том, что происходит в Голландии, Англии, Франции, Турции и т. д. В значительной степени они представляют собой поверхностные обобщения учебников, которые в настоящее время ставятся под сомнение в результате недавних исследований. Возьмем только самый очевидный пример: его трактовка Франции Людовика XIV не отражает ни одного из выводов, сделанных в известном исследовании П. Губерта 4 и последующем обсуждении его историками 9-го века.0009 Анналы школа. В своем описании Швеции г-н Мэсси, кажется, игнорирует основополагающую работу Майкла Робертса или статьи в сборнике, который также редактировал г-н Робертс. 5

Поскольку нет никаких признаков того, что автор обращался к малоизвестным источникам ни в своей библиографии, ни в примечаниях, возникает вопрос, почему ему пришлось ехать в Советский Союз, чтобы провести исследование для книги, которую можно было бы легко написать на библиотека в Нью-Йорке. Конечно, не всем интересно читать научные книги. Живые и провокационные биографии, мемуары и рассказы содержат большую часть самой важной информации, которая у нас есть о петровской России. Но и они требуют от своего автора избирательности, суждения, анализа и объяснения. Этим требованиям мистер Мэсси также не соответствует.

Конечно, не всем интересно читать научные книги. Живые и провокационные биографии, мемуары и рассказы содержат большую часть самой важной информации, которая у нас есть о петровской России. Но и они требуют от своего автора избирательности, суждения, анализа и объяснения. Этим требованиям мистер Мэсси также не соответствует.

Интересно, для кого предназначена эта книга. Любитель или преподаватель европейской истории не найдет в ней ничего существенного в том, что касается новой информации, документов или идей. Краткие, но основательные книги о Петре Великом Б.Г. Самнер или М.С. Anderson 6 гораздо полезнее, не говоря уже о лучших многотомных общих историях Европы. За яркой портретностью, психологическим прозрением и чувством фактуры петровской России можно обратиться к классическому творчеству В.О. Ключевский 7 или наводящий и сильный роман Д. Мережковского, Петра и Алексея , который следует переиздать. Я не понимаю, почему любой умный, любознательный и образованный неспециалист захочет продираться через восемьсот страниц, заполненных подробностями о военных и личных делах, но лишенных прозрений, провокационных идей, проницательных очерков характеров или исторических размышлений, которые могли бы углубить его понимание. . Стоил ли такой результат огромных затрат времени, таланта, энергии автора и ресурсов издателя? Я сомневаюсь в этом.

. Стоил ли такой результат огромных затрат времени, таланта, энергии автора и ресурсов издателя? Я сомневаюсь в этом.

Питер Гоуэн, Происхождение административной элиты, NLR I/162, март-апрель 1987

I/162

Питер Гоуэн

Четверть века назад Перри Андерсон написал путь- статья, бросающая вызов структуре, которую историки установили для объяснения, среди прочего, политических изменений в Британии 19-го века. более правдоподобное объяснение, чем более ранняя парадигма почти легкого прихода к власти новой буржуазии и изящного ухода аристократии и дворянства.0045 2 Тем не менее, исследования развивающегося государственного механизма, ограниченные бескровной дисциплиной «административной истории», оставались твердо в рамках старых образов «буржуазной революции». административные историки в 1960-х и 1970-х годах о том, что на самом деле изменилось в правительстве 19-го века, но главные герои разделяли общий ложный взгляд на решающие вопросы. Мы будем утверждать, что прежде всего они не смогли понять природу и важность манифеста Норткота-Тревельяна для реорганизации центральных государственных институтов и последующей успешной кампании по реализации этого манифеста. Однако, прежде чем мы подробно рассмотрим отчет Норткота-Тревельяна, мы должны рассмотреть две традиции взглядов на британское административное развитие, чтобы установить условия аргументации.

Мы будем утверждать, что прежде всего они не смогли понять природу и важность манифеста Норткота-Тревельяна для реорганизации центральных государственных институтов и последующей успешной кампании по реализации этого манифеста. Однако, прежде чем мы подробно рассмотрим отчет Норткота-Тревельяна, мы должны рассмотреть две традиции взглядов на британское административное развитие, чтобы установить условия аргументации.

Дженнифер Харт произвела фурор в выпуске Прошлое и настоящее в 1960-х годах яростной атакой на то, что она назвала школой административной истории тори, сноска 4 , в которую она включила Оливера МакДонаха, Китсона Кларка, У.Л. Берн, Дэвид Робертс и др. Она обвинила их — и правильно — в принижении роли людей и идей; приписывать христианскому сознанию изменения общественного мнения в областях, где оно считало условия невыносимыми, и считать, что изменение не было в целом преднамеренным или запланированным, а было результатом «исторического процесса» или «слепых сил». На самом деле, как утверждал Харт, 19Административные изменения X века были в значительной степени результатом сознательного планирования Бентами. Генри Пэррис подкрепил ее доводы, показав, как Дайси ввел историков в заблуждение своим заявлением о том, что сторонники Бентами были поборниками политики невмешательства против роста правительства, сноска 5 , в то время как С.Э. Файнер продемонстрировал необычайно энергичные усилия сторонников Бентама по распространению своих идей в правящих кругах между 1820 и 1850 годами и их замечательные успехи в этом предприятии.0045 6

На самом деле, как утверждал Харт, 19Административные изменения X века были в значительной степени результатом сознательного планирования Бентами. Генри Пэррис подкрепил ее доводы, показав, как Дайси ввел историков в заблуждение своим заявлением о том, что сторонники Бентами были поборниками политики невмешательства против роста правительства, сноска 5 , в то время как С.Э. Файнер продемонстрировал необычайно энергичные усилия сторонников Бентама по распространению своих идей в правящих кругах между 1820 и 1850 годами и их замечательные успехи в этом предприятии.0045 6

Чего Дженнифер Харт не уточнила — но что, несомненно, придало дебатам резкий тон, — так это того факта, что она выступала в защиту альтернативной политической традиции, которую можно было бы назвать фабианской школой административных исследований и историографии. Основные постулаты классического фабианства, конечно же, заключаются в том, что государство может и должно заниматься позитивной социальной инженерией, а это требует сознательного планирования со стороны интеллектуальной элиты, преданной общему благу. Переведенные в историографию, эти предположения привели к сильной защите роли Бентамитов в 19 веке.реформа X века. В конце концов, существует близкое семейное сходство между бентамизмом и фабианством как в их содержательных политических теориях, так и в их методах работы и ролях, которые они стремились играть. Беатрис Уэбб назвала Бентама «интеллектуальным крестным отцом Сиднея», сноска 7 , а Грэм Уоллас признал свой огромный долг, применив по существу бентамистскую концепцию прав и попытавшись обосновать политическую теорию адекватным пониманием человеческой природы и психологии. сноска 8 Энтузиазм первых фабианцев по поводу количественных методов социальных наук, служащих динамичной элите профессиональных администраторов, делает их прямыми потомками Ассоциации социальных наук, основанной, в частности, Чедвиком и Кей-Шаттлвортом в середине 1850-х годов, после того как они вытеснены с государственных должностей, чтобы освободить место для нового поколения реформаторов.

Переведенные в историографию, эти предположения привели к сильной защите роли Бентамитов в 19 веке.реформа X века. В конце концов, существует близкое семейное сходство между бентамизмом и фабианством как в их содержательных политических теориях, так и в их методах работы и ролях, которые они стремились играть. Беатрис Уэбб назвала Бентама «интеллектуальным крестным отцом Сиднея», сноска 7 , а Грэм Уоллас признал свой огромный долг, применив по существу бентамистскую концепцию прав и попытавшись обосновать политическую теорию адекватным пониманием человеческой природы и психологии. сноска 8 Энтузиазм первых фабианцев по поводу количественных методов социальных наук, служащих динамичной элите профессиональных администраторов, делает их прямыми потомками Ассоциации социальных наук, основанной, в частности, Чедвиком и Кей-Шаттлвортом в середине 1850-х годов, после того как они вытеснены с государственных должностей, чтобы освободить место для нового поколения реформаторов.

Фабианская школа построила свою интерпретацию административной истории XIX века на основе проведенного Валласом различия между Негативным и Позитивным состоянием. Как он выразился: «За последние сто лет во всех цивилизованных сообществах мира функции правительства изменились из преимущественно негативных в преимущественно позитивные, то есть правительства стали заниматься не только предотвращением что-то не делается, но при осуществлении этого правильные вещи должны быть сделаны». сноска 9 Валлас, а затем и фабианцы постоянно повторяли, что это позитивное состояние требует правительства экспертов — тщательно подобранного, хорошо обученного элитного корпуса профессиональных государственных служащих. Сам Валлас даже определял «высшее искусство управления» как «использование интеллектуальной инициативы для создания такой административной машины, которая, в свою очередь, порождает дальнейшую интеллектуальную инициативу». большое количество фабианской литературы, содержащей основные нормативные идеи H. R.G. Важная книга Гривза, Государственная служба в изменяющемся государстве , в фабианских трактатах 1946 г. и июне 1964 г., в знаменитом эссе Томаса Балога «Апофеоз дилетанта» и даже в отчете Фултона, а также в критике Краутера-Ханта и Келнера государственная служба в 1977 году. сноска 11

R.G. Важная книга Гривза, Государственная служба в изменяющемся государстве , в фабианских трактатах 1946 г. и июне 1964 г., в знаменитом эссе Томаса Балога «Апофеоз дилетанта» и даже в отчете Фултона, а также в критике Краутера-Ханта и Келнера государственная служба в 1977 году. сноска 11

Таким образом, в то время как историки-тори обычно осуждают «чрезмерный» рост «коллективного государства» как бюрократическое посягательство на «свободу», фабианцы приветствуют его. В то время как тори отвергают идею о том, что изменения в 19Государство 19-го века могло быть тщательно спланировано, фабианцы настаивают на том, что бентамитовцы действительно многое спланировали. В то время как тори делают христианское сознание «общественного мнения» источником реформ, фабианцы выделяют определенную группу сознательных, теоретически осведомленных буржуазных реформаторов. Эти контрасты, однако, указывают на то, в какой степени обе школы сходятся в центральной значимой траектории, от Негативного, либерального или индивидуалистического государства, к коллективистскому, бюрократическому государству всеобщего благосостояния. Они оба также согласны с тем, что решающие изменения в государственно-административной системе были связаны не с социальными или классовыми конфликтами, а с решением новых обстоятельств или старых проблем, и что весь процесс был частью более широкой «модернизации», наряду с рост среднего класса, растущая сложность общества и государства, распространение демократии и технологических преобразований.

Они оба также согласны с тем, что решающие изменения в государственно-административной системе были связаны не с социальными или классовыми конфликтами, а с решением новых обстоятельств или старых проблем, и что весь процесс был частью более широкой «модернизации», наряду с рост среднего класса, растущая сложность общества и государства, распространение демократии и технологических преобразований.

Все эти общие предположения привели к замечательному консенсусу в отношении отчета Норткота-Тревельяна о реорганизации центральных правительственных учреждений в 1850-х годах. В самой статье Макдонаха, вызвавшей полемику с Дженнифер Харт по поводу природы «революции XIX века в правительстве», Норткоуту-Тревельяну было уделено столько же места, сколько и бентамизму. Тем не менее яростный ответ Харт обошел молчанием интерпретацию МакДонах Норткота-Тревельяна — что неудивительно, поскольку ее собственные взгляды оказались почти текстуально идентичными. Для МакДона отчет был прежде всего направлен на «дальнейшее ослабление аристократической власти над правительством» и на искоренение политической коррупции; Соответственно, Харт подчеркивает стремление Гладстона к более чистой общественной этике. Для МакДонаха это было предназначено для удешевления и повышения эффективности правительства; Соответственно, Харт утверждает, что главной заботой Тревельяна было повышение эффективности. МакДонах добавляет третий пункт: отчет был «пропитан радикальной этикой самопомощи и конкуренции» и что реформа выдавала «полное отсутствие» бюрократических или коллективистских намерений. Харт не останавливается на этом. Она не пытается уподобить Норткот-Тревельян своей Великой Бентамской Традиции и трактует отчет очень в духе тори как продукт непосредственных интересов отдельных личностей — «слепой» шаг на пути к современному государству.

Для МакДонаха это было предназначено для удешевления и повышения эффективности правительства; Соответственно, Харт утверждает, что главной заботой Тревельяна было повышение эффективности. МакДонах добавляет третий пункт: отчет был «пропитан радикальной этикой самопомощи и конкуренции» и что реформа выдавала «полное отсутствие» бюрократических или коллективистских намерений. Харт не останавливается на этом. Она не пытается уподобить Норткот-Тревельян своей Великой Бентамской Традиции и трактует отчет очень в духе тори как продукт непосредственных интересов отдельных личностей — «слепой» шаг на пути к современному государству.

Эта общая точка зрения соединяется с широким консенсусом историков-администраторов — от Кингсли и Коэна, через Балога, Гривза и Файнера, Пэрриса и Аннана — о том, что Норткот-Тревельян был частью общего подъема влияния буржуазии на правительство, связанного с неуклонный прогресс демократизации, возрастающая сложность управления, технологические изменения и т.