2. Образование былин киевского цикла.

Раньше чем приступить к изучению отдельных песен русского эпоса, необходимо составить себе ясное представление о том, что следует понимать под былинами «киевского» или «владимирова» цикла.

В фольклористике слово «цикл» понимается различно.

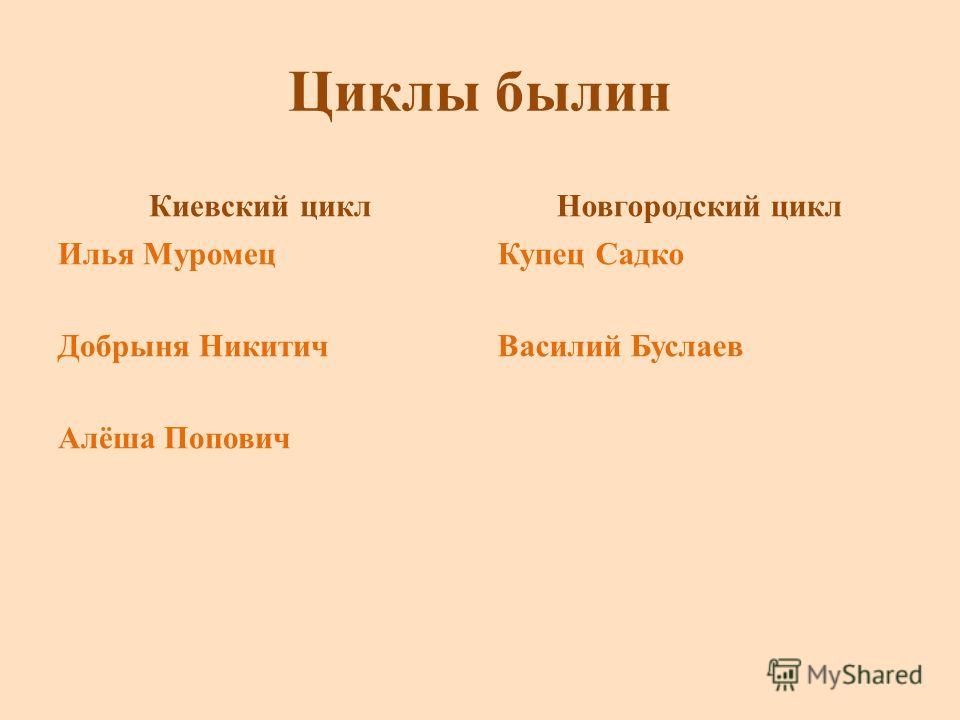

1. Под циклом понимаются песни о героях, находящихся на службе у одного и того же государя. Сюжеты песен между собой не всегда связаны; каждая песня составляет нечто цельное и законченное; тем не менее, герои песен, объединенные одной службой, друг друга знают и друг с другом встречаются. В Западной Европе к таким циклам относится кельтский цикл короля Артура, франкский цикл короля Карла. Некоторая часть наших былин объединяется в былины владимирова или киевского цикла.

2. Под циклом иногда понимают также объединение первоначально разрозненных произведений в одно целое. В этом смысле можно говорить о песнях гомерова цикла. Такие циклы обычно создаются искусственно («Гесериада» и др.), но начатки такого объединения возможны и в самой народной поэзии.

3. В русской науке под циклом иногда понимали песни одной местности или одного района. Так, новгородские былины иногда называются былинами новгородского цикла.

4. Неоднократно можно встретить слово «цикл» в применении к песням об одном герое. В этом смысле можно говорить, например, о песнях разинского цикла.

Мы будем употреблять слово «цикл» только в первом из приведенных здесь значений. «Цикл» означает «круг». Круг имеет центр. В русском эпосе таким центром изображается Киев, возглавляемый Владимиром. Выражения киевский и владимиров цикл по существу однозначны и взаимозаменимы.

Во многих былинах Киев изображается как столица Руси, управляемой Владимиром. Сам он никаких подвигов не совершает, он полностью пассивен. Но вокруг него есть герои, богатыри, которые совершают все подвиги. Эти герои весьма разнообразны по своему облику, возрасту, личному характеру и по их подвигам.

Чем это объяснить, и всегда ли так было в русском эпосе?

Рассмотренные выше материалы заставляют предполагать, что так было не всегда.

Картину, которую показывает русский эпос, можно рассматривать как последнюю ступень уже завершившегося процесса циклизации, понимая под циклизацией расположение действия песен вокруг одного центра и центрального лица. Этим центральным лицом некогда был сам герой, единственный герой догосударственного эпоса. По мере того как происходит консолидация племен в государство, по мере того как начинает появляться народ, этот герой становится главой своего народа, позднее — главой своего государства. Став главой государства, этот герой теряет свою активную роль, становится только носителем власти, и центр тяжести повествования переносится на богатырей. Такое состояние эпоса характеризует раннее феодальное государство.

Картину, которую показывает русский эпос, можно рассматривать как последнюю ступень уже завершившегося процесса циклизации, понимая под циклизацией расположение действия песен вокруг одного центра и центрального лица. Этим центральным лицом некогда был сам герой, единственный герой догосударственного эпоса. По мере того как происходит консолидация племен в государство, по мере того как начинает появляться народ, этот герой становится главой своего народа, позднее — главой своего государства. Став главой государства, этот герой теряет свою активную роль, становится только носителем власти, и центр тяжести повествования переносится на богатырей. Такое состояние эпоса характеризует раннее феодальное государство.Но для такого обесцвечивания центральной фигуры имелась и другая причина. Раннее феодальное государство на некотором этапе исторического развития представляло собой прогрессивный тип общественной формы по сравнению с племенным строем, при котором народ распадался на племена. Таким прогрессивным государством была Киевская Русь.

Каковы же причины такого циклического строения нашего эпоса?

Первый ответ на этот вопрос состоит в том, что русский эпос отражает действительность Киевской Руси. Это несомненно верно. Киев некоторое время был объединяющим центром создающегося и крепнущего государства. Выдающуюся роль в создании государственного единства сыграл Владимир Святославович. Без этой исторической почвы циклическое состояние эпоса не могло бы создаться. Но это еще не объясняет нам, почему такая картина сохраняется столетиями, почему народ ею так дорожит, почему циклическое строение эпоса обнаружило такие огромные творческие возможности. Историки объясняют это как явление памятливости народа к великим периодам и событиям своей истории. Эпос толкуется как воспоминание о прошлом. Так, акад. Греков начинает свою книгу о Киевской Руси указанием на русский эпос. «Чем объяснить хорошо известный факт, что русский народ в своем былинном эпосе отводит самое видное место именно киевскому периоду своей древней истории?» — спрашивает Б.

Чтобы полностью и правильно понять это явление, надо ясно представить себе, что вслед за периодом создания государственного единства наступил период феодальной раздробленности. В этот период, как мы знаем, Киевская Русь вовсе не была тем единым резко централизованным государством, каким она рисуется в эпосе. Если же в эпосе русский народ представлен как совершенно единый, а Киевская Русь изображается мощным, централизованным и монолитным государством, то это происходит не потому, что народ неверно изображает историю, а потому, что народ в своих песнях пел о том, к чему он стремился, а не о том, что уже прошло. То, к чему стремился народ, позднее было осуществлено Москвой.

Так, Илья Муромец родом из города Мурома или села Карачарова, Добрыня — из Рязани, родина Алеши Поповича — Ростов, Дюка — Галич и т. д. Но все они неизменно приезжают в Киев. Только с этого момента они становятся героями эпоса, и только с выезда в Киев начинается путь героя. Киев притягивает их к себе. Они служат не своим местным князьям, о которых эпос никогда не упоминает. Как подчеркнул Добролюбов, удельные войны совершенно не отражены в русском эпосе, как будто их никогда не бывало,1 как в нем никогда не воспеваются удельные князья, а только Владимир — не просто киевский, а стольно-киевский. Удельные войны не могли стать и не стали содержанием героического эпоса потому, что эти войны не были народными. В русском эпосе воспеваются только общенародные войны с исконными врагами, угрожавшими национальной самостоятельности Руси, из которых на первом месте стоят наиболее опасные из них — татары.

Так, Илья Муромец родом из города Мурома или села Карачарова, Добрыня — из Рязани, родина Алеши Поповича — Ростов, Дюка — Галич и т. д. Но все они неизменно приезжают в Киев. Только с этого момента они становятся героями эпоса, и только с выезда в Киев начинается путь героя. Киев притягивает их к себе. Они служат не своим местным князьям, о которых эпос никогда не упоминает. Как подчеркнул Добролюбов, удельные войны совершенно не отражены в русском эпосе, как будто их никогда не бывало,1 как в нем никогда не воспеваются удельные князья, а только Владимир — не просто киевский, а стольно-киевский. Удельные войны не могли стать и не стали содержанием героического эпоса потому, что эти войны не были народными. В русском эпосе воспеваются только общенародные войны с исконными врагами, угрожавшими национальной самостоятельности Руси, из которых на первом месте стоят наиболее опасные из них — татары. Лучше всего мысль, с которой герои отправляются в Киев, выражена словами Ильи Муромца. В былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике Илья выезжает из дому с такими словами:

Лучше всего мысль, с которой герои отправляются в Киев, выражена словами Ильи Муромца. В былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике Илья выезжает из дому с такими словами:

Я поеду в славный стольный Киев-град

Помолиться чудотворцам киевским,

Заложиться за князя Володимира,

Послужить ему верой-правдою,

Постоять за веру христьянскую.

(Кир. I, 34)

Еще яснее Илья высказывает свою мысль по приезде в Киев:

Уж ты, батюшка Володимир-князь,

Тее надо ль нас, принимаешь ли

Сильных могучих богатырей,

Тее, батюшке, на почесь-хвалу,

Твоему граду стольному на изберечь,

А татаровьям на посечение?

(Там же)

В этом свете становится понятным мотив «витязя на распутье». Одна из форм этого мотива состоит в том, что герой видит подорожный камень с надписью. Такой камень видит Алеша Попович на распутье трех дорог после своего выезда из Ростова.

Первая дорога на Муром лежит,

Другая дорога в Чернигов-град,

Третья дорога ко городу ко Киеву,

Ко ласкову князю Владимиру.

(К. Д. 20)

Названия городов могут варьировать, но неизменно во всех вариантах фигурирует Киев. Алеша всегда выбирает Киев. Этот камень является как бы символом, определяющим жизненный путь Алеши. Момент раздумий у подорожного камня решает вопрос, быть ли ему героем или нет. Выбирая путь на Киев, Алеша выбирает трудный путь бессмертия и героизма.

Д. С. Лихачев предполагает, что Алеша раньше, чем служить Владимиру, служил ростовскому князю, но что об этом былин не сохранилось. О таком служении знает летопись, и Д. С. Лихачев предполагает, что летопись здесь черпает из не дошедшей до нас былины. «В период феодализма и господства областных интересов — в XIII и XIV веках Александр Попович был местным областным героем, защищающим своего князя как верный вассал своего господина». Не случайно, что это утверждение не подкреплено ни одним фольклорным текстом, так как таких текстов нет. Д. С. Лихачев полагает, что они до нас не дошли. Вернее будет предположить, что их никогда и не было, так как это решительно противоречило бы всему идейному содержанию эпоса, антифеодального по самому своему существу.

Выделяя былины киевского или Владимирова цикла, мы обнаруживаем, что к этому циклу принадлежат далеко не все былины, что есть былины, в которых ни Киев, ни Владимир вообще не упоминаются, или упоминаются лишь стороной, вскользь. Киев в таких былинах не служит организующим центром повествования. Как объяснить это явление, и какого рода былины не принадлежат к киевскому циклу?

Часть былин не принадлежит к киевскому циклу потому, что они создались еще до образования Киевской Руси. Содержание их было таково, что они не поддавались процессу циклизации. Таковы, например, былины о Волхе и о Святогоре. Они не были притянуты к киевскому циклу вследствие специфичности их содержания, что будет видно ниже при анализе этих былин.

Часть былин, наоборот, создалась уже после того, как образование цикла закончилось.

Они создались уже в так называемый московский период. Таковы, например, былины о набеге литовцев или о Хотене Блудовиче.

Они создались уже в так называемый московский период. Таковы, например, былины о набеге литовцев или о Хотене Блудовиче.Часть былин не принадлежит к киевскому циклу потому, что содержание их носит полусказочный характер и отражает не столько государственные, сколько более узкие интересы и идеалы. Такова, например, былина о Глебе Володьевиче или о Соломане и Василии Окуловиче.

Наконец, некоторая часть былин не входит во Владимиров цикл, так как представляет собой ярко местное образование и тесно связана с местными условиями жизни. Таковы былины новгородские.

На этом надо несколько остановиться.

Часто можно встретить мнение, будто русские былины в основном делятся на два цикла: на киевский и новгородский. Главным очагом создания и распространения былин считается город Киев. Из Киева эти былины якобы разошлись по всей Руси, вплоть до крайнего Севера, куда их будто бы занесли скоморохи. Это мнение аргументировалось весьма обстоятельно и разнообразно. В него вносились многочисленные оговорки, поправки и уточнения, но в целом изложенная точка зрения была господствующей.

Так, Всеволод Миллер считал, что наряду с киевским, или Владимировым циклом, ведущим и главным, и циклом новгородским имелись и другие циклы. По его мнению, одним из таких центров, где создавались былины и откуда они распространялись, был Галич Волынский, возвысившийся в XII веке при Ярославе Осмомысле. К Галичу Всев. Миллер относит былины о Дюке, Чуриле, Потыке, Дунае. Халанский предполагает наличие четырех циклов или, как он выражается, — «областных эпосов»: суздальского, старокиевского, черниговского и московского.

Так, Всеволод Миллер считал, что наряду с киевским, или Владимировым циклом, ведущим и главным, и циклом новгородским имелись и другие циклы. По его мнению, одним из таких центров, где создавались былины и откуда они распространялись, был Галич Волынский, возвысившийся в XII веке при Ярославе Осмомысле. К Галичу Всев. Миллер относит былины о Дюке, Чуриле, Потыке, Дунае. Халанский предполагает наличие четырех циклов или, как он выражается, — «областных эпосов»: суздальского, старокиевского, черниговского и московского.Концепцию эту мы должны признать ошибочной во всех отношениях.

Одна из основных ошибок всей этой концепции состоит в том, что здесь спутаны разные понятия цикла. Понятие цикла рассматривается то как явление географического порядка, то как явление циклического состояния эпоса. Киевляне будто бы воспевали киевских героев (киевский цикл), новгородцы — своих новгородских героев (новгородский цикл), Галич создавал и воспевал галицких героев, и т. д. Утверждалось, что эпосы отдельных областей стояли в известной связи и могли влиять один на другой.

Утверждение множества областных эпосов ставилось в связь с удельным строем древней Руси. Так, Халанский писал: «При господстве удельно-вечевого начала, при слабой связи отдельных областей древней Руси, не могло и быть общерусского эпоса. Общерусский эпос — такая же фикция, как и древний общерусский язык». Таким образом, утверждение наличия множества циклов приводит к отрицанию единого русского эпоса.

Между тем «цикл» и «областной эпос» — не то же самое. В Новгороде, Галиче, Владимире, Чернигове, Ростове — всюду, где были русские, создавались и подхватывались общенародные песни, в которых воспевался Киев и Владимир и киевские, то есть общерусские, богатыри, и этот процесс есть основной в развитии эпоса. Былины Владимирова цикла пелись по всей Руси. Наряду с этим могли создаваться и действительно создавались песни местного характера. Но эти песни, если они отражали только местный характер или местные интересы, очень скоро должны были забываться и исчезать из обихода. Во всяком случае мы о таких песнях документально ничего не знаем, и попытки найти в русском эпосе эпосы галицкий, ростовский, суздальский и т.

д. потерпели неудачу и не привели ни к каким определенным результатам.

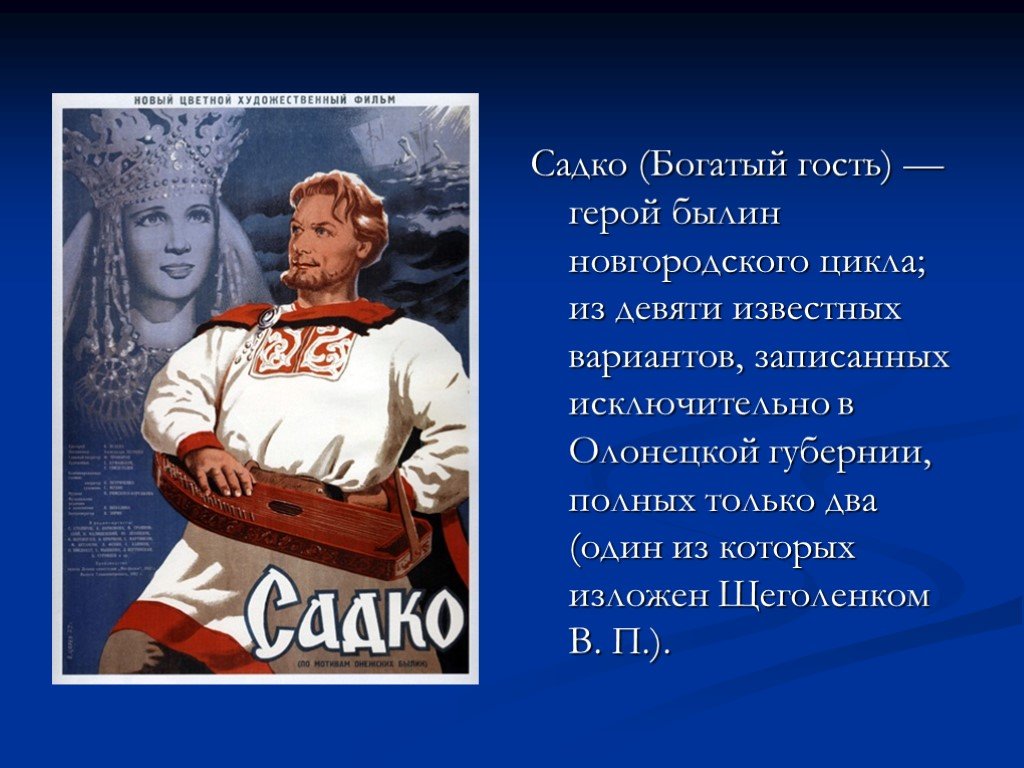

д. потерпели неудачу и не привели ни к каким определенным результатам.Единственная область, имевшая ярко выраженное местное творчество, — это новгородская область с былинами о Садко и о Василии Буслаевиче. Для этого имелся ряд исторических причин: Новгород не был непосредственно затронут татарским нашествием, Новгород был богатым городом, мало зависевшим от Киева и впоследствии — от Москвы. Однако сепаратистские тенденции Новгорода выражали стремления только верхушки, боявшейся потерять свои сословные привилегии. Народные массы стояли за присоединение к Москве и против присоединения к Литве. Три новгородские былины выражают не сепаратистские стремления верхушки, они являются новгородским вкладом в общерусскую сокровищницу народной культуры. Они в такой же степени новгородские, как и общерусские.

Если правильны наши наблюдения, что Владимиров цикл не есть местное образование и что этот цикл отражает общенациональную идею, то мы должны предположить, что былины этого цикла пелись не только в Киеве, а повсеместно.

С другой стороны, былины, стоящие вне Владимирова цикла, как былины о Святогоре или Вольге, могли распеваться и в киевской области. Мы не можем себе представить, чтобы былины, в которых воспевается отражение Батыя или Мамая, волновали бы только жителей киевской или новгородской, ростовской или любой другой области. Они волновали каждого русского, не лишенного национального сознания. Такое утверждение повсеместного распространения былин Владимирова цикла не может быть доказано документально, так как научные записи былин относятся только к XIX веку. Но картина бытования и распространения былин на современном Севере может дать некоторый материал для суждения о распространенности отдельных сюжетов в более отдаленные времена. Картина состояния эпоса, которую дает современный Север, может считаться типичной и для той эпохи, когда былины еще бытовали всюду. Картина получается совершенно определенная: все основные герои и основные сюжеты известны по всему Северу. Это — не севернорусская, не поздняя особенность эпоса, это — позднее и, конечно, не совсем точное, но в общем правильное отражение исконного положения вещей.

С другой стороны, былины, стоящие вне Владимирова цикла, как былины о Святогоре или Вольге, могли распеваться и в киевской области. Мы не можем себе представить, чтобы былины, в которых воспевается отражение Батыя или Мамая, волновали бы только жителей киевской или новгородской, ростовской или любой другой области. Они волновали каждого русского, не лишенного национального сознания. Такое утверждение повсеместного распространения былин Владимирова цикла не может быть доказано документально, так как научные записи былин относятся только к XIX веку. Но картина бытования и распространения былин на современном Севере может дать некоторый материал для суждения о распространенности отдельных сюжетов в более отдаленные времена. Картина состояния эпоса, которую дает современный Север, может считаться типичной и для той эпохи, когда былины еще бытовали всюду. Картина получается совершенно определенная: все основные герои и основные сюжеты известны по всему Северу. Это — не севернорусская, не поздняя особенность эпоса, это — позднее и, конечно, не совсем точное, но в общем правильное отражение исконного положения вещей.

Так, былина об Илье Муромце и Калине, то есть об отражении татар от Киева, известна по всему Северу. Это — общерусская, национальная былина. Наоборот, такая былина, как «Королевичи из Крякова», известна только в Прионежье, ее нет на Белом море, Пинеге, Мезени, Печоре. Это — образование местное, не получившее общего распространения. В целом таких случаев очень мало, и не они характерны для русского эпоса.

Если под циклом понимать не областные эпосы, а расположение сюжетов вокруг одного центра и одного центрального лица, представляющего в своем лице государство, то русский эпос знает только один цикл, а именно цикл Владимиров, или киевский. Создание киевского цикла есть создание не Киевской области, а Киевской Руси. Оно — создание не феодальной раздробленности, как думали многие ученые, а как раз наоборот: в печальную эпоху феодального распада, когда Русь была раздираема феодальными войнами, эпос отражает передовые стремления народа к государственной организации народного единства.

Эпический Владимир есть организующий центр того государственного единства, к которому народ стремится. Это стремление народ не только выражает в своем эпосе, он осуществляет его в своем историческом развитии. Идея народного единства есть одна из основных идей древнерусского эпоса в период феодальной раздробленности.

Эпический Владимир есть организующий центр того государственного единства, к которому народ стремится. Это стремление народ не только выражает в своем эпосе, он осуществляет его в своем историческом развитии. Идея народного единства есть одна из основных идей древнерусского эпоса в период феодальной раздробленности.Вторая ошибка этой концепции состоит в том, что эпос будто бы создавался только в больших городских центрах; концепция эта исходит из предпосылки, будто эпос создается не народными массами, не крестьянами, а военной дружиной князя, не «на земле», а в крупных городах. Последний ученый, придерживавшийся мнения об аристократическом происхождении эпоса, от него отказался, но тем не менее теория дружинного происхождения эпоса не полностью изжита. Некоторые советские ученые пытались сохранить теорию дружинного происхождения эпоса, приписав дружине князя не аристократический, а демократический характер. Но и в такой модификации теория эта ошибочна.

Из всего, что мы видели, ясно, что эпос начал складываться задолго до того, как начали создаваться города и определяться классы.

Эпос создается всем народом, а не дружинами князей, безразлично аристократическими или демократическими. Он создавался не в городах, вернее — не только в городах, но везде, где были возможные исполнители, преимущественно земледельцы.

Эпос создается всем народом, а не дружинами князей, безразлично аристократическими или демократическими. Он создавался не в городах, вернее — не только в городах, но везде, где были возможные исполнители, преимущественно земледельцы.Как теория местного, локального происхождения эпоса в результате феодальной раздробленности, так и теория узко классового, дружинного и военно-аристократического происхождения эпоса опровергаются не только соображениями теоретического характера, но прежде всего содержанием самих песен, что может быть доказано подробным их изучением.

Следующая глава…

Приложения к этой главе…

Правда и вымысел в былинах

Былины — это героические, эпические народные песни о подвигах богатырей [2, с.8]. Первые былины были записаны в начале XIX века (1804, 1818) и изданы в «Сборнике Кирши Данилова». Записывались они со слов народных сказителей, сохранились имена некоторых из них: Илья Елустафьев, его ученик Трофим Рябинин, гусельщик Михайло Слепой и его ученики — Филипп Сизой и Трифон Злобин, Василий Щеголёнок, Настасья Степановна Богданова [3, с. 192–195]. Былины (старины) передавались из уст в уста, поэтому со временем исторические реалии сгладились, изменились до неузнаваемости, были заменены вымыслом. Многие исследователи считали былины неточными, например, Николай Грамматин после первого издания сборника Кирши Данилова писал, что в былинах «нельзя никак распознать истины: так она смешана с баснями» [1, с.20].

192–195]. Былины (старины) передавались из уст в уста, поэтому со временем исторические реалии сгладились, изменились до неузнаваемости, были заменены вымыслом. Многие исследователи считали былины неточными, например, Николай Грамматин после первого издания сборника Кирши Данилова писал, что в былинах «нельзя никак распознать истины: так она смешана с баснями» [1, с.20].

Действительно, в былинах много вымысла. Трудно поверить, что Садко опускался на дно морское и играл на гуслях для морского царя, что в кармане Святогора помещается богатырь Илья Муромец вместе с конём, Волх Всеславич может превращаться в сокола, волка и тура, а Добрыня Никитич бился со змеем. Но помимо этих фантастических деталей в былинах сохранилось много реальных фактов. Цель моего исследования — выявить исторические факты в былинах.

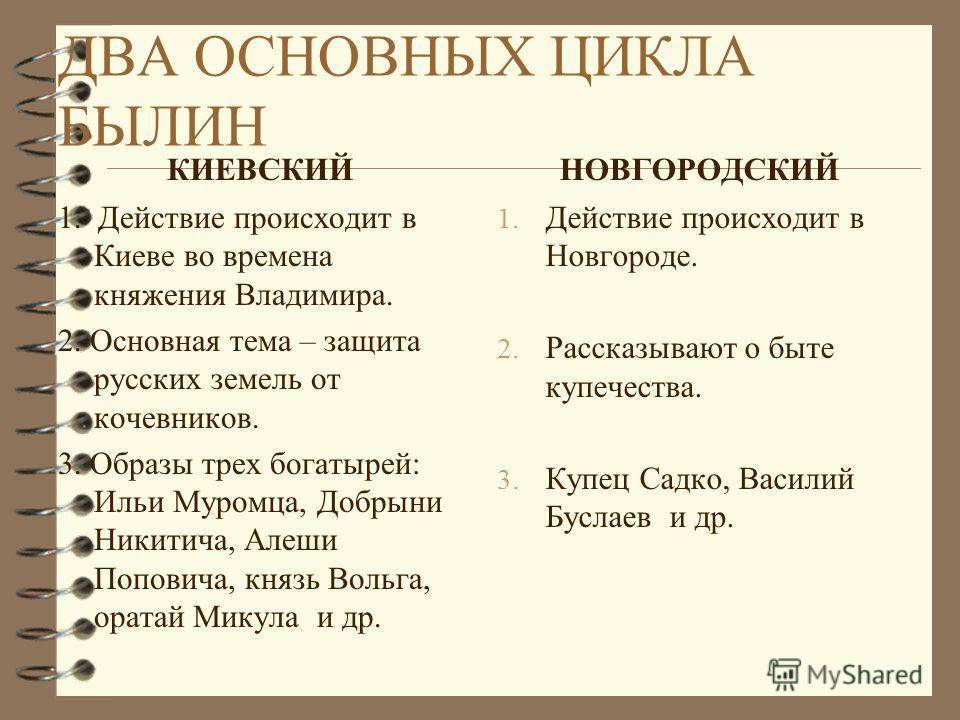

Былины можно разделить на несколько циклов в зависимости от времени и места их создания:

1) древнейшие (отражающие ещё дохристианские времена) — к ним относятся былины о Святогоре, Волхе Всеславиче, Михайло Потыке, Вольге, Микуле Селяниновиче;

2) былины киевского цикла (их действие происходит в Киевской Руси при дворе князя Владимира) — к ним относятся сказания об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче — главных героях русского эпоса; к киевскому циклу относятся и менее известные герои (Дюк Степанович, Соловей Будимирович, Чурило Пленкович, Ставр Годинович). Былины киевского цикла, как правило, имеют героический характер, отражают борьбу богатырей с врагами земли русской;

Былины киевского цикла, как правило, имеют героический характер, отражают борьбу богатырей с врагами земли русской;

3) былины новгородского цикла (их действие происходит в Новгороде). Их главные персонажи — это Садко и Василий Буслаев. Особенность этих героев — в отсутствии героических черт, это может свидетельствовать о том, что новгородский цикл складывался в других исторических условиях, нежели киевский. Такими историческими условиями для Новгорода было отсутствие набегов кочевников (печенегов, половцев, монголо-татар) из-за удалённого расположения. Новгородские былины не изображают вражеские нашествия, битвы, а рисуют мирную жизнь.

Рассмотрим основные сюжеты и персонажи из каждого цикла былин и выясним, какие исторические реалии они отражают.

Древнейшие былины

Дохристианские былины о старших богатырях рассмотрим на примере былины «Михайло Потык», интересной описанием похоронного обряда русов IX — X веков, то есть дохристианской эпохи. Богатырь Михайло Потык и его жена Марья лебедь белая дают друг другу клятву («заповедь»): если кто из них «наперёд умрёт», то должен будет идти «во матушку сыру-землю на три году с тыим со телом со мёртвыим» [1, с.66]. Когда умирает Марья лебедь белая, для нее строят могилу — «колоду белодубову» и «погреб глубокии». Туда, вслед за мёртвой женой, отправляется и богатырь, захватив с собой «хлеба-соли, воды» на три года [1, с.72]. В могиле к ним приползает змея, с которой Михайло Потык сражается и заставляет её принести живую воду. Данный эпизод описывает реальный похоронный обряд древних славян. На это обращает внимание академик Б. А. Рыбаков, сравнивая его со срубными гробницами IX-X веков, открытыми археологом Д. Я. Самоквасовым, и описанием погребения руса у арабского путешественника Ибн-Русте: «Когда у них умирает кто-нибудь из знатных, ему выкапывают могилу в виде большого дома, кладут его туда, и вместе с ним кладут в ту же могилу его одежду и золотые браслеты, которые он носил. Затем опускают туда множество съестных припасов, сосуды с напитками и чеканную монету.

Богатырь Михайло Потык и его жена Марья лебедь белая дают друг другу клятву («заповедь»): если кто из них «наперёд умрёт», то должен будет идти «во матушку сыру-землю на три году с тыим со телом со мёртвыим» [1, с.66]. Когда умирает Марья лебедь белая, для нее строят могилу — «колоду белодубову» и «погреб глубокии». Туда, вслед за мёртвой женой, отправляется и богатырь, захватив с собой «хлеба-соли, воды» на три года [1, с.72]. В могиле к ним приползает змея, с которой Михайло Потык сражается и заставляет её принести живую воду. Данный эпизод описывает реальный похоронный обряд древних славян. На это обращает внимание академик Б. А. Рыбаков, сравнивая его со срубными гробницами IX-X веков, открытыми археологом Д. Я. Самоквасовым, и описанием погребения руса у арабского путешественника Ибн-Русте: «Когда у них умирает кто-нибудь из знатных, ему выкапывают могилу в виде большого дома, кладут его туда, и вместе с ним кладут в ту же могилу его одежду и золотые браслеты, которые он носил. Затем опускают туда множество съестных припасов, сосуды с напитками и чеканную монету. Наконец, туда опускают живую любимую жену покойника. После этого отверстие могилы закладывают, и жена умирает в заточении» [10, с.27]. Это описание почти полностью повторяет похоронный обряд в былине о Михайло Потыке: и могила в виде большого дома, и пища, опускаемая в могилу, и захоронение заживо жены в соответствии с былинной «заповедью». Любопытно, что в записи Кирши Данилова былина заканчивается тем, что Потык со временем умирает, и теперь уже его жена заживо отправляется с ним в могилу [9, URL]. Некоторые исследователи нашли в этой былине отголоски и другого погребального обычая, существовавшего у русов — погребение в корабле, ладье. И.Я Фроянов и Ю. И. Юдин отождествляли «колоду белодубову» именно с погребальной ладьёй. Кстати, Садко, которого приносят в жертву Морскому царю, спускают на воду на «колоде белодубовой» [9, URL]. Обычай захоронения знатного руса в ладье описан у другого арабского путешественника Ибн-Фадлана: умершего сжигали в корабле вместе с оружием, рабыней и жертвенными животными: лошадьми, коровами, собакой, курицей и петухом.

Наконец, туда опускают живую любимую жену покойника. После этого отверстие могилы закладывают, и жена умирает в заточении» [10, с.27]. Это описание почти полностью повторяет похоронный обряд в былине о Михайло Потыке: и могила в виде большого дома, и пища, опускаемая в могилу, и захоронение заживо жены в соответствии с былинной «заповедью». Любопытно, что в записи Кирши Данилова былина заканчивается тем, что Потык со временем умирает, и теперь уже его жена заживо отправляется с ним в могилу [9, URL]. Некоторые исследователи нашли в этой былине отголоски и другого погребального обычая, существовавшего у русов — погребение в корабле, ладье. И.Я Фроянов и Ю. И. Юдин отождествляли «колоду белодубову» именно с погребальной ладьёй. Кстати, Садко, которого приносят в жертву Морскому царю, спускают на воду на «колоде белодубовой» [9, URL]. Обычай захоронения знатного руса в ладье описан у другого арабского путешественника Ибн-Фадлана: умершего сжигали в корабле вместе с оружием, рабыней и жертвенными животными: лошадьми, коровами, собакой, курицей и петухом. Считается, что этот обычай славяне переняли у викингов [12, URL].

Считается, что этот обычай славяне переняли у викингов [12, URL].

Таким образом, у русов в дохристианские времена существовало два способа захоронения — в деревянном срубе и в ладье. Оба эти способа нашли отражение в былине «Михайло Потык».

Былины киевского цикла

Рассмотрим несколько былин киевского цикла и их основных героев — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича.

Илья Муромец в былинах часто называется «старым казаком», хотя из всех былинных героев он один из самых «молодых». Если сюжеты о Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче больше связаны со временем становления и расцвета Киевской Руси (IX-XII века), то сюжеты об Илье Муромце относятся к XII-XIV векам. Само прозвище Муромец (от города Мурома) указывает на связь с Владимиро-Суздальской Русью XII-XIII веков, а содержание центральной былины «Илья Муромец и Калин-царь» — на борьбу с татаро-монгольским игом. Возможно, и особая популярность этого героя объясняется тем, что он возник в русском эпосе в самые роковые времена [1, с.172]. Илья Муромец, не умевший до тридцати трёх лет даже ходить, получил исцеление и свою невероятную силу от калик перехожих (былина «Исцеление Ильи Муромца»). После этого он отправляется на службу к князю Владимиру, а по дороге побеждает Соловья-разбойника, очищая тем самым «дорожку прямоезжую». Это соответствует исторической действительности, ведь именно прямоезжие дороги оказывались обычно перехваченными: «в X-XIII веках — печенегами, хазарами, половцами, а позднее, с XIII по XVI век, — волжскими и крымскими татарами. Поэтому очищение их от «соловьёв-разбойников», чинивших разбой на дорогах, приравнивалось народом к подвигу» [1, с.114]. Некоторые исследователи считают, что прототипом Соловья-разбойника мог стать разбойник по имени Могита, о котором сохранилось упоминание в летописи. Могита разбойничал в лесах под Киевом, как и былинный Соловей-разбойник, он был пойман и привезён на княжеский суд [8, URL].

Возможно, и особая популярность этого героя объясняется тем, что он возник в русском эпосе в самые роковые времена [1, с.172]. Илья Муромец, не умевший до тридцати трёх лет даже ходить, получил исцеление и свою невероятную силу от калик перехожих (былина «Исцеление Ильи Муромца»). После этого он отправляется на службу к князю Владимиру, а по дороге побеждает Соловья-разбойника, очищая тем самым «дорожку прямоезжую». Это соответствует исторической действительности, ведь именно прямоезжие дороги оказывались обычно перехваченными: «в X-XIII веках — печенегами, хазарами, половцами, а позднее, с XIII по XVI век, — волжскими и крымскими татарами. Поэтому очищение их от «соловьёв-разбойников», чинивших разбой на дорогах, приравнивалось народом к подвигу» [1, с.114]. Некоторые исследователи считают, что прототипом Соловья-разбойника мог стать разбойник по имени Могита, о котором сохранилось упоминание в летописи. Могита разбойничал в лесах под Киевом, как и былинный Соловей-разбойник, он был пойман и привезён на княжеский суд [8, URL].

Другой известный подвиг Ильи Муромца — изгнание из-под Киева войск Калина-царя. Исследователи относят возникновение былин о бое Ильи Муромца с царем Калиным к XIII веку, ко времени первых татарских нашествий. Имя Калин даже связывают с названием реки Калки (битва на Калке произошла в 1223 году). Но в разных вариантах этой былины Калин-царь имеет и другие имена: Батый, Батыга, Батей Батеевич, что указывает на татаро-монгольского хана Батыя [1, с.129]. Кроме того, в былине даётся прямое указание на то, что богатырь сражается с татарами («тут пришли татары-ты поганыи»). То есть былина «Илья Муромец и Калин-царь» отражает нашествие монголо-татар на Русь. О том, что Илья Муромец — это реальный человек, говорят многие историки. Возможно, его прототипом был знаменитый в XII веке силач Чобитько (Чоботок), который родился примерно в 1188 году в Муроме. Получив в бою тяжелое ранение, Чоботок стал монахом, получив новое имя — Илья. В 1643 году Русская православная церковь причислила его к лику святых под именем преподобный Илья Муромец [8, URL].

Одно из доказательств реальности Ильи Муромца — его гробница в Антониевой пещере Киево-Печерского монастыря. Московский судмедэксперт С. А. Никитин в 1988 году воссоздал облик богатыря: широкие плечи, рост 177 см (для тех времен достаточно высокий), кисть крепкая, прожил он 45–50 лет. Специалисты определили, что у этого человека имелись признаки заболевания позвоночника, что сходится с былинными описаниями, ведь, как известно, Илья Муромец до 33 лет сидел на печи, пока его не вылечили калики перехожие. Ученые подтвердили и то, что скелет принадлежит воину: костные мозоли на ребрах свидетельствуют, что они были сломаны, возможно, в бою, но потом зажили. У него переломана правая ключица, хорошо видно повреждение кисти [8, URL].

Добрыня Никитич — «средний» из трёх богатырей — также имеет реального исторического прототипа. Это дядя князя Владимира Святославовича, посадник новгородский, а затем воевода киевский Добрыня, рассказы о котором сохранились в летописях. Но существует и другая версия, согласно которой былинный Добрыня — собирательный образ, соединивший черты многих Добрынь. Например, исследователь Ю. И. Смирнов нашёл в летописях с X по XII века четырёх Добрынь: дядя Владимира Святославовича, новгородский воевода Добрыня Рагуилович, Добрыня Галичанин и новгородский архиепископ Добрыня Ядрейкович [1, с.178]. Также к прототипам Добрыни Никитича причисляли и киевского боярина Добрынку и суздальского боярина Добрыню Долгого [5, с.67]. Каждый из них мог стать прототипом былинного богатыря. Наиболее известный и древний сюжет в былинах о Добрыне Никитиче — «змееборчество», бой Добрыни со змеем (былина «Добрыня и Змей»). Но этот мотив имеет скорее мифологическую, чем историческую основу, хотя некоторые учёные увязывают победу над змеем с фактом крещения Новгорода в 990 году и сокрушения языческих идолов [1, с.179]. Другие же исследователи подразумевают под потоптанными конём Добрыни змеёнышами вражеское войско степных кочевников, а под самим змеем — их предводителя [5, с.

Но существует и другая версия, согласно которой былинный Добрыня — собирательный образ, соединивший черты многих Добрынь. Например, исследователь Ю. И. Смирнов нашёл в летописях с X по XII века четырёх Добрынь: дядя Владимира Святославовича, новгородский воевода Добрыня Рагуилович, Добрыня Галичанин и новгородский архиепископ Добрыня Ядрейкович [1, с.178]. Также к прототипам Добрыни Никитича причисляли и киевского боярина Добрынку и суздальского боярина Добрыню Долгого [5, с.67]. Каждый из них мог стать прототипом былинного богатыря. Наиболее известный и древний сюжет в былинах о Добрыне Никитиче — «змееборчество», бой Добрыни со змеем (былина «Добрыня и Змей»). Но этот мотив имеет скорее мифологическую, чем историческую основу, хотя некоторые учёные увязывают победу над змеем с фактом крещения Новгорода в 990 году и сокрушения языческих идолов [1, с.179]. Другие же исследователи подразумевают под потоптанными конём Добрыни змеёнышами вражеское войско степных кочевников, а под самим змеем — их предводителя [5, с. 67].

67].

Младший из трёх богатырей Алеша Попович также имел реального прототипа. Летописи упоминают богатыря Александра Поповича, причём не одного, а сразу нескольких. Один из них погиб с семьюдесятью воинами в битве на Калке в 1223 году, другой — был современником Владимира Святого и в 1001 году победил самого могучего печенежского богатыря, пленил и привез в Киев их князя Родмана, а в 1004 году вновь пошёл на печенегов, которые в ужасе убежали, услышав о его приближении [1, с.236]. Искусствовед А. М. Членов приводит другую версию о том, кто является прототипом Алёши Поповича. Он сопоставляет этого богатыря с соратником князя Владимира Мономаха Ольбергом Ратиборовичем. В «Повести временных лет» сказано, как он убил в 1095 году по приказу князя приехавшего на переговоры половецкого хана Итларя, расстреляв его из лука сквозь дыру в крыше. Имя Ольберг позднее трансформировалось в Олёша, а затем — в Алёша [13, URL].

Наиболее известна былина с участием Алёши Поповича — «Алёша Попович и Тугарин», где богатырь вызывает на состязание Тугарина Змеёвича. Во время поединка Алеша Попович заметил, что крылья Тугарина очень тонкие, поэтому он взмолился, чтобы полил дождь. Дождь пошёл, намочил Тугарину крылья, и тот упал на землю, а богатырь отрубил ему голову. В разных вариантах этой былины Алёша по-разному побеждает Тугарина, например, известен также вариант, где богатырь ударил врага по шее шалыгой так, что голова у того отвалилась. Еще в одном варианте Алёша сказал Тугарину: «Обернись, у тебя за спиной рать-сила несметная мне на помощь пришла». Тугарин обернулся, и Алёша отсёк ему голову. Этот былинный сюжет — один из самых древнейших, основанный на мотивах змееборчества. Так же как и бой Добрыни Никитича со змеем, битва Алёши Поповича с Тугариным Змеёвичем имеет мифологическую основу. Но некоторые исследователи считают, что былинный Тугарин имел реального исторического прототипа. Это половецкий хан Тугоркан, убитый киевлянами в 1096 году [1, с.236]. По некоторым сведениям, Тугоркан был из династии Шаруканидов, «шарукан» у половцев означало «змей» [13, URL].

Во время поединка Алеша Попович заметил, что крылья Тугарина очень тонкие, поэтому он взмолился, чтобы полил дождь. Дождь пошёл, намочил Тугарину крылья, и тот упал на землю, а богатырь отрубил ему голову. В разных вариантах этой былины Алёша по-разному побеждает Тугарина, например, известен также вариант, где богатырь ударил врага по шее шалыгой так, что голова у того отвалилась. Еще в одном варианте Алёша сказал Тугарину: «Обернись, у тебя за спиной рать-сила несметная мне на помощь пришла». Тугарин обернулся, и Алёша отсёк ему голову. Этот былинный сюжет — один из самых древнейших, основанный на мотивах змееборчества. Так же как и бой Добрыни Никитича со змеем, битва Алёши Поповича с Тугариным Змеёвичем имеет мифологическую основу. Но некоторые исследователи считают, что былинный Тугарин имел реального исторического прототипа. Это половецкий хан Тугоркан, убитый киевлянами в 1096 году [1, с.236]. По некоторым сведениям, Тугоркан был из династии Шаруканидов, «шарукан» у половцев означало «змей» [13, URL]. Неудивительно, что его назвали Змеёвич и поместили в былины. Есть и другое объяснение имени Тугарин: от общеславянского корня «туг» в значении «горе, печаль, обида» (от этого корня происходит слово «тужить»). То есть имя Тугарина могло быть и нарицательным, со значением «обидчик» [1, с.236].

Неудивительно, что его назвали Змеёвич и поместили в былины. Есть и другое объяснение имени Тугарин: от общеславянского корня «туг» в значении «горе, печаль, обида» (от этого корня происходит слово «тужить»). То есть имя Тугарина могло быть и нарицательным, со значением «обидчик» [1, с.236].

В былинах богатыри являются современниками князя Владимира Святого, в то время как их прототипы жили в разное время. И описываемые в былинах события также происходят в разное время. Поэтому былины можно рассматривать как наслоения разных хронологических пластов, смешавшихся в одну художественную реальность.

Богатыри в былинах не знают поражений. Что же позволило им одерживать победы? Для этого рассмотрим подробнее вооружение русских богатырей на основе былин киевского цикла.

В былине «Илья Муромец и Калин царь» даётся такое описание:

Брал с собой доспехи крепки богатырскии,

Во-первых, брал палицу булатную,

Во-вторых, брал копьё буржамецкое,

А ещё брал свою саблю вострую,

А йще брал шалыгу подорожную … [1, с. 134]

134]

Такое же снаряжение описывается в былине «Добрыня и змей»:

Облащался-то молоденькой Добрынюшка

Во доспехи он да в свои крепки:

Во-первых, брал саблю свою вострую,

На белы груди копьё клал муржамецкоё,

Он под левую да и под пазушку

Пологал ён палицку булатнюю,

Под кушак ён клал шалыгу подорожную … [1, с.188–189]

Тот же набор вооружения описан и в былине «Бой Добрыни с Ильёй Муромцем»: сначала богатыри бились палицами, затем саблями, затем копьями, и только после этого схватились в рукопашном бою [1, с.194–195]. В былине «Алёша Попович и Тугарин» упоминаются также «шелепуга подорожная налита свинцу чебурацкова», и «чингалиша булатное» (кинжал) [1, с.239]. А в былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» богатырь победил противника, выстрелив в него из лука [1, с.117], но в других былинах лук как часть снаряжения богатыря не упоминается.

Таким образом, в снаряжение былинного богатыря входили: сабля (меч), копьё, булава (палица), кинжал, шалыга (шелепуга). Причем копьё называется «муржамецкое» или «боржамецкое», то есть мурзамецкое (от татарского слова «мурза») — татарского, восточного происхождения [2, с.202]. Не вполне понятны только такие виды оружия, как шалыга и шелепуга. Оба слова многозначны. Шелепуга — это, во-первых, кнут, долгий витень, во-вторых, палка, хворостина [4, с.627]. Шалыга — это посох с загнутым концом или плеть, кнут [4, с.619]. В сопроводительном словаре к сборнику былин шалыга трактуется как ременная плеть с тяжёлым привеском на конце [2. с.206]. Так что нелегко определить, что в конкретном случае подразумевает сказитель: тяжёлую дорожную палку или плеть со свинцовым привеском на конце. Также не понятно, являются ли шалыга и шелепуга одним видом оружия или разными.

На фоне стандартного, многократно повторяющегося в разных былинах описания боевого снаряжения русского богатыря выделяется использование лука Ильёй Муромцем в бое с Соловьём-разбойником. Возможно, это объясняется тем, что Илья ещё не поступил на службу к князю Владимиру, а потому у него пока нет снаряжения, и он использует, возможно, самодельный лук.

Возможно, это объясняется тем, что Илья ещё не поступил на службу к князю Владимиру, а потому у него пока нет снаряжения, и он использует, возможно, самодельный лук.

Вооружение богатырей в былинах соответствует снаряжению княжеских дружинников XI-XIII веков, описанному известным археологом А. Н. Кирпичниковым. В это время главным родом войск становится тяжеловооруженная конная дружина князя (пехотное ополчение собирается редко), вооруженная мечом (или саблей), копьём, булавой, кистенём и топором [7, с.44]. Топор, правда, в былинах не упоминается, он заменен на «чингалище», а кистень в народном сознании мог трансформироваться в шалыгу или шелепугу. Важным доказательством того, что былинные богатыри — это конная дружина князя, является и описание конского снаряжения, которому в эпосе уделяется не меньшее внимание, чем описанию вооружения воина. Вот как описываются сборы Ильи Муромца на бой с Калиным-царем:

Стал добра коня он заседлывать;

На коня накладывает потничек,

А на потничек накладывает войлочек,

Потничек он клал да ведь шелковенькой,

А на потничек подкладывал подпотничек,

На подпотничек седелко клал черкасское,

А черкасское седёлышко недержано,

И подтягивал двенадцать подпругов шелковыих,

И шпилёчики он втягивал булатнии,

А стремяночки покладывал булатнии,

Пряжечки покладывал он красна золота,

Да не для красы-угожества,

Ради крепости все богатырскоей:

Ещё подпруги шелковы тянутся, да оны не рвутся,

Да булат железо гнется, не ломается,

Пряжечки-ты красна золота

Оне мокнут, да не ржавеют. [1, с.133–134]

[1, с.133–134]

Исходя из описания снаряжения русского богатыря, можно предположить, что наиболее активное время складывания былинных сюжетов киевского цикла — XI — XIII века.

Былины новгородского цикла

Рассмотрим теперь былины новгородского цикла, где главными героями выступают не воины, а обычные люди — гусляр Садко и Василий Буслаев (удалец, сорвиголова, но не защитник родной земли). Несмотря на фантастичность сюжета о Садко, который побывал у морского царя и так заворожил его своей игрой на гуслях, что получил совет, как разбогатеть, у Садко находится реальный прототип. Существует летописное свидетельство, что в 1167 году купец Сатко Сытинец поставил в новгородском кремле церковь Бориса и Глеба, а былина о Садко во многих вариантах заканчивается его обещанием «сделать церковь соборную». Многие исследователи (Д. С. Лихачев, В. И. Калугин) считают, что Сатко из летописи и Садко из былины — одно и то же лицо [1, с. 453]. У Василия Буслаева, в отличие от Садко, не находят исторического прототипа, его образ считается художественным вымыслом. Но описание в былине «Василий Буслаев и мужики новгородские» повседневной жизни, нравов и обычаев средневекового Новгорода настолько точно, что она использовалась крупнейшими историками XIX века С. М. Соловьевым и Н. И. Костомаровым как исторический источник [1, с.469].

453]. У Василия Буслаева, в отличие от Садко, не находят исторического прототипа, его образ считается художественным вымыслом. Но описание в былине «Василий Буслаев и мужики новгородские» повседневной жизни, нравов и обычаев средневекового Новгорода настолько точно, что она использовалась крупнейшими историками XIX века С. М. Соловьевым и Н. И. Костомаровым как исторический источник [1, с.469].

Рассмотрим, какие же сведения о жизни Новгорода можно почерпнуть из этих двух былин. Во-первых, Новгород — это очень богатый торговый город. После того как купцы проиграли спор Садко, они отдают ему свои лавки со всеми товарами:

А й как тут получил Садке да новгородскии

А й в ряду во гостиноём

А шесть уж как лавочок с дорогима он товарамы,

А й записался Садке в купци да в новгородскии,

А й как стал теперь Садке купец богатыи.

А как стал торговать Садке да топеречку

В своём да он во городи,

А й как стал ездить Садке торговать да по всем местам,

А й по прочим городам да он по дальним,

А й как стал получать барыши да он великие. [1, с.457–458]

[1, с.457–458]

Садко выстроил себе «полаты белокаменны», построил «церковь соборную». На тридцати кораблях он плывёт торговать, причём нанимает себе дружину для охраны. Очень подробно описан путь Садко:

А поехал он да по Волхову,

А й со Волхова он во Ладожско,

А со Ладожскаго выплывал да во Неву-реку,

А й как со Невы-реки как выехал на синё-морё.

А й как ехал он по синю морю,

А й как тут воротил он в Золоту Орду. [1, с.461]

В этом описании допущена неточность: очевидно, что Садко плывёт торговать в Балтийское море и никак не мог попасть в Золотую Орду (такие географические неточности характерны для былин). Если не брать во внимание упоминание о Золотой Орде, этот отрывок подтверждает известный факт о том, что Новгород был одним из главных центров торговли на Балтике и с XIV века входил в Ганзейский союз. Историки подтвердили, что в Новгороде раньше, чем в других городах Руси появились объединения крупных купцов; богатые торговцы имели не только речные и морские суда, но и склады, амбары. Они строили богатые каменные дома, церкви [6, с.87]. Основным источником о торговой жизни Новгорода являются торговые договоры Новгорода с немецкими городами, заключённые в XII-XV веках. Сохранилось 19 торговых договоров и 33 торговые грамоты, в которых новгородские и немецкие купцы договаривались о свободной торговле на Балтике, об устройстве иноземных гостиных дворов в Новгороде, обязанностях купцов [11, URL].

Историки подтвердили, что в Новгороде раньше, чем в других городах Руси появились объединения крупных купцов; богатые торговцы имели не только речные и морские суда, но и склады, амбары. Они строили богатые каменные дома, церкви [6, с.87]. Основным источником о торговой жизни Новгорода являются торговые договоры Новгорода с немецкими городами, заключённые в XII-XV веках. Сохранилось 19 торговых договоров и 33 торговые грамоты, в которых новгородские и немецкие купцы договаривались о свободной торговле на Балтике, об устройстве иноземных гостиных дворов в Новгороде, обязанностях купцов [11, URL].

Население Новгорода было образованным, грамотность была распространена среди всех слоёв населения. Василия Буслаева, когда ему исполнилось семь лет, мать отдала

Учить его во грамоте,

А грамота ему в наук пошла;

Присадила пером ево писать,

Письмо Василью в наук пошло;

Отдавала петью учить церковному,

Петье Василью в наук пошло. [1, с.470]

[1, с.470]

О повсеместной грамотности новгородцев свидетельствуют многочисленные берестяные грамоты, найденные археологами. Грамоты посылали друг другу не только бояре и купцы, но и простые горожане. Это были расписки, просьбы о займах, записки к жене, приглашения на похороны, завещания, любовные письма и даже стихи. Также многие найденные в Новгороде предметы (бочки, поплавки, стрелы, гусли и др.) помечены именами или инициалами владельцев. Это означает, что Новгород действительно был городом всеобщей грамотности [6, с.89].

Таким образом, былины являются важным историческим источником о жизни Древней Руси.

Литература:

- Былины / Сост. В. И. Калугин. М., 1986

- Былины / Сост. Ю. Г. Круглов. М., 1993

-

Громыко М.

М. Мир русской деревни. М. 1991

М. Мир русской деревни. М. 1991

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т.4

- Дунаева Ю. А. Драконы и легенды: школьный путеводитель. СПб, 2012

- История России с древнейших времен до наших дней / под ред. А. Н. Сахарова. М., 2010

- Кирпичников А. Н. Вооружение Руси в XI — XIII вв. // Вопросы истории. 1970. № 1.

- Оглоблина Е. Исследовательский проект «Русские богатыри: правда или вымысел» // Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс] // URL: https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/04/08/issledovatelskiy-proekt-russkie-bogatyri

-

Прозоров Л. Р. Времена русских богатырей. По страницам былин — в глубь времен.

М., 2006 [Электронный ресурс] // URL: https://royallib.com/book/prozorov_lev/vremena_russkih_bogatirey_po_stranitsam_bilin__v_glub_vremen.html

М., 2006 [Электронный ресурс] // URL: https://royallib.com/book/prozorov_lev/vremena_russkih_bogatirey_po_stranitsam_bilin__v_glub_vremen.html

- Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987

- Рыбина Е. А. Новгородские торговые договоры // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2666763

- Фетисов А. А., Щавелёв А. С. Викинги. Между Скандинавией и Русью. М., 2009 [Электронный ресурс] // URL: https://www.e-reading.by/chapter.php/1002758/80/Schavelev_Aleksey_-_Vikingi._Mezhdu_Skandinaviey_i_Rusyu.html).

- Черникова Т. В. Исторические прототипы русских богатырей [Электронный ресурс] // URL: https://culturelandshaft.wordpress.com

Эпический цикл — Ливиус

Q578605 Эпический цикл ( ᾽Επικὸς κύκλος ): набор из двенадцати архаичных эпических поэм, известных каждому образованному греку. Самыми известными были Гомеровские Илиада и Одиссея , которые также являются единственными сохранившимися эпосами.

Самыми известными были Гомеровские Илиада и Одиссея , которые также являются единственными сохранившимися эпосами.

Эпический цикл рассказывает историю мира от Сотворения мира до возвращения героев Троянской войны. О том, как были составлены стихи, можно только догадываться, хотя кажется, что Илиада и Одиссея , приписываемые Гомеру, являются древнейшими поэмами.

Имена авторов оспаривались уже в Античности, где же и их биографии. Вполне вероятно, что Лешес жил около 660 г. до н.э., в то время как для Евгаммона дается флоруит в около 568 г., но это все, что нам известно. Однако на самом деле это не имеет значения: все стихи кажутся результатом давней устной традиции. По сути, они являются продуктом группового процесса, а не индивидуальных композиций. Однако может иметь значение то, что стихи обычно приписывают выходцам из Малой Азии.

Современные ученые расходятся во мнениях относительно того, какие эпосы были включены в эпический цикл, что, вероятно, является отголоском древних разногласий. Некоторые включают Iliad и Odyssey , другие нет; некоторые опускают первый квартет и ограничивают эпический цикл троянскими поэмами; другие включают поэзию Гесиода и Alcmaeonis , что является не чем иным, как именем.

| Название | Автор | Книги | Фрагменты |

| Титаномахия | Евмел из Коринфа или Арктин из Милета | ? | 8 |

| Эдип | Синаэтон | 11? | 3 |

| Фиваис | Гомер | 12? | 7-8 |

| Эпигони | Гомер | 12? | 2-3 |

| Кипр | Стасин Кипрский, Гомер или Гегесий Саламинский | 11 | 22 |

| Илиада | Гомер | 24 | полный |

| Эфиопис | Арктин Милетский | 5 | 3 |

| Маленькая Илиада | Лешес из Митилены | 4 | 14 |

| Мешок Трои | Арктин Милетский или Эсхилин из Пирры | 2 | 10 |

| Возврат | Агиас Трезенский или колофонец | 5 | 6-7 |

| Одиссей | Гомер | 24 | полный |

| Телегония | Евгаммон из Кирены | 2 | 2-3 |

Стихи изначально задумывались как самостоятельные произведения искусства, но в своей окончательной форме должны были дополнять друг друга. Например, Киприя заканчивается именно там, где начинается Илиада . Отсутствие наложений и наличие «мостов» от одного эпоса к другому выдают руку одного или нескольких редакторов. (Тот же процесс мы видим и в трагедиях: к « финикиянкам » Еврипида добавлено несколько строк, чтобы читателю было легче продолжить с софокловской «».0005 Эдип у Колона .) Из-за этой редакционной деятельности неудивительно, что несколько сцен (например, спор между Одиссеем и Аяксом о доспехах Ахилла) приписываются двум стихотворениям: не все редакторы сделали одинаковый выбор.

Например, Киприя заканчивается именно там, где начинается Илиада . Отсутствие наложений и наличие «мостов» от одного эпоса к другому выдают руку одного или нескольких редакторов. (Тот же процесс мы видим и в трагедиях: к « финикиянкам » Еврипида добавлено несколько строк, чтобы читателю было легче продолжить с софокловской «».0005 Эдип у Колона .) Из-за этой редакционной деятельности неудивительно, что несколько сцен (например, спор между Одиссеем и Аяксом о доспехах Ахилла) приписываются двум стихотворениям: не все редакторы сделали одинаковый выбор.

Окончательное издание, вероятно, было сделано в Александрии в третьем веке до н. делать с геометрией.

Вообще говоря, негомеровские поэмы кажутся лишенными связности. Cypria упоминает только все, что произошло до Iliad и не имеет всеобъемлющей темы. Тем не менее, возможно, что у Aethiopis была центральная тема — Ахиллес становится самым совершенным воином всех времен и умирает в момент наивысшей славы — но к этой хорошо сбалансированной истории добавлен довольно неуклюжий конец. редактор, которому нужно было создать мост к Маленькая Илиада .

редактор, которому нужно было создать мост к Маленькая Илиада .

За исключением «Илиады» и «Одиссеи» , поэмы теперь утеряны, хотя для троянских поэм у нас есть отрывок, написанный писателем II века н. э. Проклом. Существует также очень краткое изложение анонимного автора книги под названием «Библиотека », которого часто называют Аполлодором. Разграбление Трои было кратко изложено римским поэтом Вергилием во второй книге Энеиды . Есть также много произведений искусства, которые помогают нам понять истории. Тем не менее, трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, вероятно, являются нашим лучшим свидетельством первоначального предмета. примечание [См. Athenaeus, Deipnosophistae 7.277e.]

Эта страница была создана в 2009 году; Последнее изменение: 30 апреля 2020 г.

«Диодор Епифаний, Меры и веса 14-15»

Эпический цикл — Центр эллинских исследований

Перевод Грегори Надя

Редакция Евгении Лао

Краткое изложение Прокла Cypria , приписываемое Стасину Кипрскому

{стр. 102} 102} | 13 | Зевс вместе с Фемидой планирует троянца | |

| 14 | Война. Для Эрис, на пиру богов | ||

| 15 | на свадьбе Пелея провоцирует вражду [ neikos ] между Афиной, | ||

| 16 | Гера и Афродита о красоте. Они к | ||

| 17 | ордена Зевса, Гермес ведет на гору Ида для суда Александроса. Александрос | ||

| 18 | судьи для Афродиты, ободренные обещанием Елены выйти замуж. | ||

| 19 | По совету Афродиты он построил корабли. | ||

| 20 | Гелен пророчествует ему о том, что должно произойти. | ||

| {p103} | 1 | Афродита велит Энею плыть с ним. Затем Затем | |

| 2 | Кассандра предсказывает события будущего. Когда он получит | ||

| 3 | в Лакедемонию, Александрос развлекается как ксенос сыновьями Тиндарея, | ||

| 4 | г., а затем Менелаем в Спарте. | ||

| 5 | Александрос дарит Елене подарки во время пира. После | ||

| 6 | этот Менелай плывет на Крит, говоря Елене, чтобы она оказала должное гостеприимство их гостям [ xenoi ], пока его нет. | ||

| 8 | Афродита сводит Елену и Александроса. | ||

| 9 | После полового акта они загружают множество ценных вещей и | ||

| 10 | уплывают ночью. Гера насылает на них бурю. | ||

| 11 | Высадившись в Сидоне, Александрос захватывает город. | ||

| 12 | Они плывут в Илион. Александрос женится на Хелен. | ||

| 13 | А пока Кастор и Полидевк | ||

| 14 | пойманы на краже скота Идаса и Линкея. Кастор | ||

| 15 | убит Идасом, но Идас и Линкей убиты | ||

| 16 | Полидевк. И Зевс дает им обоим бессмертие через день. | ||

| 17 | После этого Ирис идет и рассказывает Менелаю | ||

| 18 | что происходит дома. Он возвращается и | ||

| 19 | вместе со своим братом планирует экспедицию против Илиона. | ||

| 20 | Менелай идет к Нестору. Нестор, в | г.||

| 21 | отступление, рассказывает ему историю о том, как Эпопей соблазнил и | ||

| 22 | похитил дочь Ликоса, и история Эдипа [Эдипа], и | ||

| 23 | безумие Геракла и история Тесея и Ариадны. | ||

| 24 | Затем они идут через Элладу и собирают вождей вместе | ||

| 25 | Одиссей притворяется сумасшедшим, потому что это не так | ||

| 26 | хотят на войну. Но они находят его; по совету Паламеда, | ||

| 27 | они похищают его сына Телемаха в качестве угрозы, тем самым вынуждая его уйти. | ||

| {p104} | 1 | После этого вожди собираются в Аулисе для жертвоприношения. События События | |

| 2 | о змее и воробьях. | ||

| 3 | Калхас предсказывает им грядущие события. | ||

| 4 | Они вышли в море и высадились в Тевфрании, и они ошиблись | ||

| 5 | для Илиона и уничтожить его. Телефонос приходит на помощь, | ||

| 6 | и убивает Терсандроса, сына Полинеика; но сам он ранен Ахиллесом. | ||

| 7 | Когда ахейцы отплывают от Мисии, на них обрушивается буря и | ||

| 8 | их корабли разбросаны. Ахиллес приземляется на Скиросе | .||

| 9 | и женится на Дейдамейе, дочери Ликомеда. Телефонос, | ||

| 10 | , ведомый оракулом, приходит в Аргос. | ||

| 11 | Ахиллес исцеляет его, чтобы он стал их проводником в путешествии в Илион. | ||

| 12 | Экспедиция собирается в Авлиде во второй раз. | ||

| 13 | Агамемнон убивает оленя на охоте и хвастается, что превосходит | ||

| 14 | даже Артемида. Богиня получает мужчин и удерживает их | ||

| 15 | из плавания, наслав им плохую погоду. Но Калхас объясняет | ||

| 16 | mēnis богини и говорит им принести Ифигению в жертву Артемиде. | ||

| 17 | Ее вызывают как бы на брак с Ахиллесом и | ||

| 18 | собираются принести ее в жертву. Но Артемида выхватывает ее и | ||

| 19 | переносит ее в Тавриду и делает бессмертной, при этом помещая вместо девушки оленя | ||

| 20 | на алтаре. | ||

| 21 | Затем они отплывают в Тенедос. Во время пира, | ||

| 22 | Филоктета ужалила змея и из-за неприятного запаха | ||

| 23 | остался на Лемносе; и Ахиллес ссорится 90 036 | ||

| 24 | с Агамемноном, потому что его пригласили слишком поздно. Затем, когда они высадятся в Илионе, | г.||

| {p105} | 1 | троянцы мешают им, и Гектор убивает Протесилаоса. | |

| 2 | Затем Ахилл поворачивает их назад и убивает Кикноса, | ||

| 3 | сын Посейдона. А трупы увозят и посылают посольство | ||

| 4 | троянцам, требующим Елену и ценности. | ||

| 5 | Но так как трояны не соответствуют, | ||

| 6 | они осаждают их сразу. Уходя в сельскую местность, ахейцы уничтожают | ||

| 7 | близлежащих городов. После этого Ахиллес | ||

| 8 | жаждет взглянуть на Хелен и | ||

| 9 | Афродита и Фетида устраивают место для их встречи. Потом, когда ахейцы захотят вернуться домой, | ||

| 10 | Ахиллес сдерживает их. Он уезжает | ||

| 11 | скот Энея и уничтожает Лирнесса и Педаса и | ||

| 12 | много близлежащих городов и он убивает Троила. | ||

| 13 | Патроклос берет Ликаона на Лемнос и продает его и | ||

| 14 | из выкупа Ахиллес берет Брисеиду в качестве приза и | ||

| 15 | Агамемнон, Хрисейс. Потом смерть Паламеда Потом смерть Паламеда | .||

| 16 | и план Зевса по освобождению троянцев | ||

| 17 | , вытащив Ахиллеса из ахейского союза и каталога | ||

| 18 | всех вместе сражавшихся против троянцев. | ||

| [ Илиада следует за Киприей и предшествует Айфиопис .] |

Краткое изложение Прокла Эфиопии , приписывается Арктину Милетскому

[ Aithiopis , в пяти свитках, следует за Iliad .]

| 22 | Прибытие амазонки Пентесилеи, | ||

| 23 | как союзник троянцев. Она дочь Ареса и фракийца Она дочь Ареса и фракийца | ||

| 24 | по рождению. В середине ее aristeia [= величайшие эпические моменты], Ахиллес убивает ее, а троянцы | ||

| 25 | организовать ее похороны. А Ахиллес убивает Терсита, поносившего | ||

| 26 | его оскорбительными словами за то, что он зачал страстную любовь к Пентесилее, | ||

| 27 | так он сказал. Отсюда возникает ссора | ||

| 28 | у ахейцев об убийстве Терсита. После этого Ахиллес | ||

| 29 | плывет на Лесбос, жертвоприношения Аполлону, Артемиде, | ||

| {p106} | 1 | и Лето и очищается от убийства Одиссеем. Теперь Мемнон, | |

| 2 | сын Эоса [Рассвета], владеющий доспехами, сделанными Гефестом, приходит | ||

| 3 | на помощь троянцам. Фетида рассказывает сыну об исходе событий, касающихся Фетида рассказывает сыну об исходе событий, касающихся | года.||

| 4 | Мемнон. Когда происходит битва, Антилохос | ||

| 5 | убит Мемноном, но затем Ахиллес убивает Мемнона. | ||

| 6 | При этом Эос просит у Зевса устроения бессмертия для него [Мемнона], | ||

| 7 | и он предоставлен. Но Ахиллес, разгромив троянцев и | ||

| 8 | врывается в цитадель, убит Пэрис и | ||

| 9 | Аполлон. Когда из-за трупа начинается жаркая битва, | ||

| 10 | Айас [Аякс] поднимает его и несет к кораблям, а Одиссей | ||

| 11 | отбивается от троянцев. Затем проводят похороны Антилохоса | ||

| 12 | и выложите труп Ахиллеса; Фетида | ||

| 13 | приходит с Музами и ее сестрами и плачет [ thrēnos ] для ее сына. | ||

| 14 | После этого Фетида срывает его с костра и несет ее | ||

| 15 | сын на Белый остров [ Leukē ]. Тем временем ахейцы | ||

| 16 | сделать [для Ахиллеса] гробницу [ тафос ] и провести похоронные игры. | ||

| 17 | и между Одиссеем и Айасом [Аяксом] вспыхивает ссора из-за доспехов Ахилла. |

Краткое изложение Маленькой Илиады Прокла , приписываемое Лешесу с Лесбоса

[ Малая Илиада , в четырех свитках, следует за Аифиопией .]

| 20 | Есть решение по броне, | ||

| 21 | и Одиссей побеждает благодаря козням Афины, | ||

| 22 | но Айас [Аякс] сходит с ума | ||

| 23 | и оскверняет стада ахейцев и убивает себя. После этого Одиссея После этого Одиссея | ||

| 24 | попадает в засаду и захватывает Геленоса, и в результате пророчества Геленоса о завоевании города | ||

| 25 | Диомед приводит Филоктета с Лемноса. | ||

| 26 | Махаон исцеляет Филоктета; он сражается в единоборстве с Александросом и | ||

| 27 | убивает его. Труп изуродован Менелаем, | г.||

| 28 | , но троянцы уносят его и совершают погребальный обряд. После этого Деифобос | ||

| 29 | женится на Хелен. Одиссей приводит Неоптолема со Скироса; | ||

| 30 | он дает ему доспехи своего отца, а Ахиллес | ||

| 31 | появляется как дух Неоптолему. Еврипил, сын Телефа Еврипил, сын Телефа | ||

| {p107} | 1 | приходит на помощь троянцам как союзник, и пока у него лучшие эпические моменты [ aristeiā ] | |

| 2 | Неоптолем убивает его. Троя находится в осаде. Эпейос | ||

| 3 | конструирует деревянную лошадь под руководством Афины. | ||

| 4 | Одиссей, уродующий себя, | ||

| 5 | отправляется в Илион в качестве шпиона. Его узнает Хелен; | ||

| 6 | совместно планируют захват города. Одиссей убивает нескольких | ||

| 7 | Трояны и возвращаются на корабли. И после этого [= после того, как Одиссей проник в Трою в предыдущем приключении] он [= Одиссей] вместе с | ||

| 8 | Диомед вывозит [ ek-komizein ] Палладий из Илиона. Затем Затем | ||

| 9 | после посадки лучших людей [ аристов ] в деревянную лошадь и | ||

| 10 | сжигают свои палатки, остальные греки | ||

| 11 | уплывают в Тенедос. Троянцы приходят к выводу, что их освободили от осады. | ||

| 12 | Они принимают деревянную лошадь в город, | ||

| 13 | сносят часть стены, и они пируют, как будто они победили | ||

| 14 | греки. |

Краткое изложение Прокла Илиу Персис , приписываемое Арктину Милетскому

[ Илиу Персис (Разрушение Илиона), в двух свитках, следует за Маленькой Илиадой .]

| 16 | После предшествующих [= четырех свитков Маленькой Илиады , написанных Лешесом с Лесбоса], следуют два свитка Илиу Персис, Арктина | ||

| 17 | Милета, содержащее следующее. Что касается вещей, касающихся Лошади, Что касается вещей, касающихся Лошади, | ||

| 18 | Трояны, подозрительно относящиеся к лошади, стоят и думают, что им делать | ||

| 19 | сделать. Одни считают, что его нужно столкнуть со скалы, другие | ||

| 20 | считают, что его следует сжечь, а третьи говорят, что его следует посвятить как священное [ hieros ] Афине. | ||

| 21 | В итоге побеждает мнение третьей группы. Им становится | ||

| 22 | веселятся, пируют, как будто их освободили от войны. | ||

| 23 | В этот момент появляются две змеи и | ||

| 24 | уничтожить Лаокоона и одного из его сыновей. При виде | ||

| 25 | это чудо, Эней и его последователи расстраиваются и уходят | ||

| 26 | до горы Ида. Огни Синон сигнализируют ахейцам огни. Огни Синон сигнализируют ахейцам огни. | ||

| 27 | Ранее он вошел в город под предлогом. И они [= ахейцы], некоторые из них плывут из Тенедоса | ||

| 28 | [в сторону Трои] и другие из них, выходящие из Деревянной Лошади, падают на | ||

| 29 | своих врагов. Убивают многих, а город | ||

| 30 | взят силой. Неоптолем убивает | ||

| 31 | Приам, укрывшийся у алтаря Зевса Геркея. | ||

| {p108} | 1 | Менелай находит Елену и отводит ее обратно к кораблям, после | |

| 2 | убийство Деифобоса. Аякс, сын Оилея, берет Кассандру в 90 036 году. | ||

| 3 | силы, оттаскивая ее от деревянной статуи [ xoanon ] Афины. На вид На вид | ||

| 4 | этого, ахейцы злятся и решают побить камнями | ||

| 5 | Аякса на смерть, но он укрывается у алтаря Афины, и так | ||

| 6 | сохранен от надвигающейся гибели. Затем | ||

| 7 | ахейцы предали город огню. Они убивают Поликсену 9 числа.0036 | ||

| 8 | гробница [ тафос ] Ахиллеса. Одиссей убивает Астианакса, | г.||

| 9 | , и Неоптолем берет Андромаху в качестве приза. Остальные | ||

| 10 | Распределенотрофеев. Демофонт и Акамас находят Айтру | ||

| 11 | и взять ее с собой. Затем греки отплывают [из Трои], | ||

| 12 | , и Афина начинает планировать их уничтожение в море. |

Краткое изложение Прокла Nostoi , приписываемое Агиасу Трозенскому

[ Nostoi (Песни возвращения домой) в пяти книгах следует за Iliou Persis .]

| 16 | Афина вызывает ссору между Агамемноном и | ||

| 17 | Менелай о плавании из Трои. Агамемнон | ||

| 18 | Затемостается, чтобы унять гнев Афины. | ||

| 19 | Диомед и Нестор отправляются в плавание и благополучно возвращаются домой. | ||

| 20 | За ними отплывает Менелай. С пятью кораблями | ||

| 21 | он достигает Египта, остальные были потеряны во время шторма | ||

| 22 | в море. Тем временем те, кто следовал за Калхасом, Леонтеем и Тем временем те, кто следовал за Калхасом, Леонтеем и | ||

| 23 | Полипойты путешествуют по суше в Колофон и | ||

| 24 | они устраивают похороны умершего там Тиресия. Что касается тех, кто последовал за Агамемноном, | ||

| 25 | образ [ eidōlon ] Ахиллеса явился им, когда они отплыли, и попытался | ||

| 26 | , чтобы предотвратить их продолжение, предсказывая будущие события. Затем | ||

| 27 | описана буря у скал Каферидес и гибель Аякса | ||

| 28 | Локриец. Неоптолем, предупрежденный Фетидой, | г.||

| 29 | совершает путешествие по суше, и, | ||

| 30 | прибывает во Фракию, встречает Одиссея в Маронеи, а | ||

| 31 | Затем заканчивает оставшуюся часть своего путешествия, устроив похороны Феникса [Феникса], который умирает по пути. |