СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919 • Большая российская энциклопедия

Авторы: А. З. Пресняков

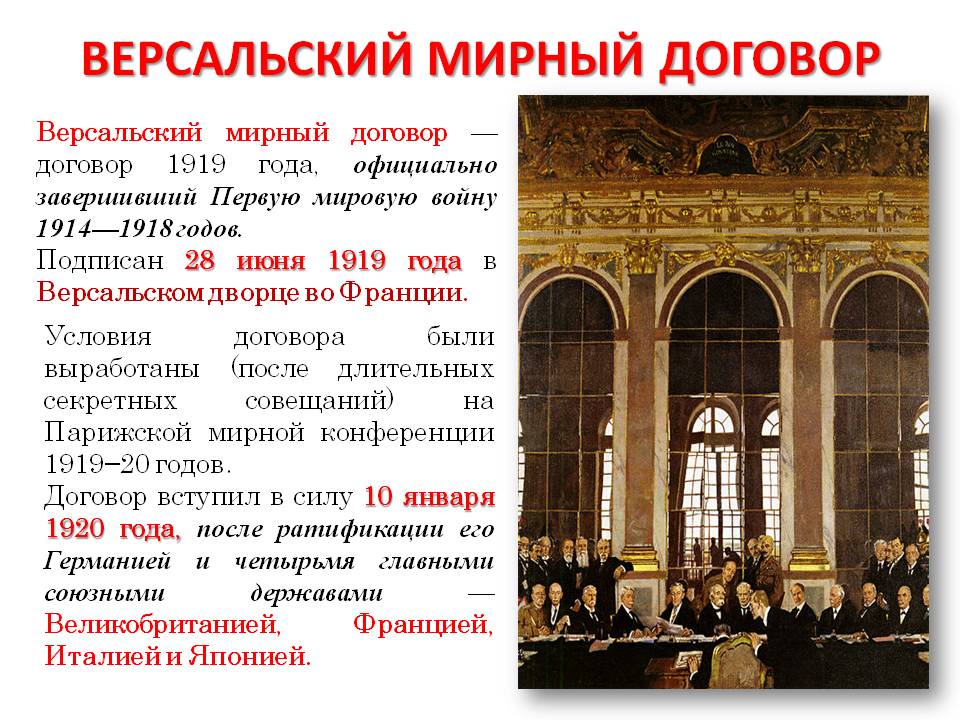

СЕН-ЖЕРМЕ́НСКИЙ МИ́РНЫЙ ДОГОВО́Р 1919, договор между Австрией и 17 государствами – победителями в 1-й мировой войне. Наряду с Трианонским мирным договором 1920, фиксировал распад Австро-Венгрии, завершил 1-ю мировую войну для Австрии. Договор выработан в ходе Парижской мирной конференции 1919–20 державами-победительницами, осн. условия сообщены австр. делегации (во главе с канцлером К. Реннером) 2.6.1919. В результате австр. ноты от 16.6.1919 (указывалось на экономич. нежизнеспособность Австрии в границах, устанавливаемых С.-Ж. м. д., и др.) были смягчены некоторые экономич. условия договора. После нового раунда переговоров австр. делегации 2.8.1919 был сообщён окончательный текст С.-Ж. м. д. Австр. Нац. собрание 6.9.1919 дало согласие на его заключение.

Договор был подписан 10.9.1919 в г. Сен-Жермен-ан-Ле (близ Парижа), вступил в силу 16.7.1920. Первоначально от подписания договора отказались Румыния и Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), выступавшие против включения в его текст положений, гарантировавших права нац. меньшинств (под влиянием вел. держав их оппозиция была преодолена). После отказа Конгресса США ратифицировать С.-Ж. м. д. Соединённые Штаты и Австрия 24.8.1921 в Вене подписали отд. мирный договор.

С.-Ж. м. д. состоял из 381 статьи (объединены в 14 разделов). По его условиям Австрия отказывалась от б. ч. территории довоенной Австро-Венгрии (Цислейтании) и признавала независимость Чехословакии и КСХС. В состав Чехословакии включались Чехия, Моравия, принадлежавшая Австро-Венгрии часть Силезии. Румыния получала герцогство Буковина. В КСХС входила б. ч. Крайны (с городами Любляна и Марибор). В районе г. Клагенфурт предполагалось проведение плебисцита о гос. принадлежности этой территории, имевшей смешанный состав населения (по результатам референдума от 10.10.1920 б. ч. Каринтии была передана Австрии). Австрия признавала передачу Италии Юж. Тироля, отказывалась от Истрии, Далмации (в т. ч. от островов у её адриатического побережья). Окончательно вопрос о гос. принадлежности этих территорий был решён Рапалльским договором между Италией и КСХС от 12.11.1920. В состав Австрии включались неск. комитатов Зап. Венгрии (Бургенланд) с преимуществ. нем. населением. Австрия принимала на себя обязательство признать и все другие установленные вел. державами и не зафиксированные в тексте С.-Ж. м. д. изменения границ в отношении Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, Румынии, КСХС и Чехословакии.

ч. Крайны (с городами Любляна и Марибор). В районе г. Клагенфурт предполагалось проведение плебисцита о гос. принадлежности этой территории, имевшей смешанный состав населения (по результатам референдума от 10.10.1920 б. ч. Каринтии была передана Австрии). Австрия признавала передачу Италии Юж. Тироля, отказывалась от Истрии, Далмации (в т. ч. от островов у её адриатического побережья). Окончательно вопрос о гос. принадлежности этих территорий был решён Рапалльским договором между Италией и КСХС от 12.11.1920. В состав Австрии включались неск. комитатов Зап. Венгрии (Бургенланд) с преимуществ. нем. населением. Австрия принимала на себя обязательство признать и все другие установленные вел. державами и не зафиксированные в тексте С.-Ж. м. д. изменения границ в отношении Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, Румынии, КСХС и Чехословакии. Для недопущения аншлюса Австрии запрещалось заключать договоры, которые могли поставить под сомнение её суверенитет и независимость. Она отказывалась от всех прав и привилегий быв. Австро-Венгрии в Марокко, Китае, Египте и Сиаме. Численность австр. армии не могла превышать 30 тыс. чел., почти полностью ликвидировались её ВМС на Адриатике и Дунае. Австрия обязалась выплатить победителям репарации, размер которых предстояло определить Репарационной комиссии (ввиду тяжёлого экономич. положения Австрии репарации с неё практически не взимались).

Для недопущения аншлюса Австрии запрещалось заключать договоры, которые могли поставить под сомнение её суверенитет и независимость. Она отказывалась от всех прав и привилегий быв. Австро-Венгрии в Марокко, Китае, Египте и Сиаме. Численность австр. армии не могла превышать 30 тыс. чел., почти полностью ликвидировались её ВМС на Адриатике и Дунае. Австрия обязалась выплатить победителям репарации, размер которых предстояло определить Репарационной комиссии (ввиду тяжёлого экономич. положения Австрии репарации с неё практически не взимались).

С.-Ж. м. д. стал частью Версальско-Вашингтонской системы. Ряд его территориальных положений был изменён уже в 1920–21: по решению конференции послов Антанты от 28.7.1920 Тешинская Силезия была разделена между Чехословакией и Польшей; после проведения референдума в некоторых районах Бургенланда (14. 12.1921) г. Эденбург (Шопрон) и прилегавшие к нему территории остались в составе Венгрии. После аншлюса Австрии нацистской Германией (март 1938) и подписания Мюнхенского соглашения 1938 С.-Ж. м. д. фактически утратил силу.

12.1921) г. Эденбург (Шопрон) и прилегавшие к нему территории остались в составе Венгрии. После аншлюса Австрии нацистской Германией (март 1938) и подписания Мюнхенского соглашения 1938 С.-Ж. м. д. фактически утратил силу.

Сен-Жерменский мирный договор 1919 года, 10 сентября

СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919 года подписан 10 сентября 1919 года в городе Сен-Жермен-ан-Ле (близ Парижа) Австрией — участницей потерпевшего в Первой мировой войне поражение «Четверного союза», с одной стороны, и одержавшими победу США, Британской империей, Францией, Италией и Японией («главными союзными и объединившимися державами») — с другой, а также Бельгией, Китаем, Кубой, Грецией, Никарагуа, Панамой, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским государством, Сиамом (Таиландом) и Чехословакией.

Сен-Жерменский мирный договор — один из послевоенных договоров, подтвердивших признание Антантой распада Австрийской империи. Преамбула договора констатирует распад Австро-Венгрии и создание в Австрии республики, а также признание главными союзными и объединившимися державами Чехословакии и Сербо-Хорвато-Словенского государства (с октября 1929 года — Югославия). По условиям Сен-Жерменского мирного договора Австрия превращалась в небольшую страну с территорией в 84 тысяч км2 и население около 6,7 миллионов человек (в том числе примерно 200 тысяч словенцев). Бывшие австрийские провинции — Богемия, Моравия и Силезия вошли, согласно территориальным и политическими постановлениям Сен-Жерменского мирного договора (ч. II и IV), в состав Чехословакии (часть Тешенского района Силезии впоследствии была передана Польше). От Венгрии к Австрии переходил Бургенланд (это решение было принято в связи с происходившей в Венгрии революцией; в 1921 году часть Бургенланда с городом Шопрон (Эденбург) была возвращена Венгрии). Италия получила Южный Тироль. Австрия потеряла большую часть своих южнославянских территорий, раздел которых между Италией и Сербо-Хорвато-Словенским государством был закреплен Рапалльским договором 1920 года.

По условиям Сен-Жерменского мирного договора Австрия превращалась в небольшую страну с территорией в 84 тысяч км2 и население около 6,7 миллионов человек (в том числе примерно 200 тысяч словенцев). Бывшие австрийские провинции — Богемия, Моравия и Силезия вошли, согласно территориальным и политическими постановлениям Сен-Жерменского мирного договора (ч. II и IV), в состав Чехословакии (часть Тешенского района Силезии впоследствии была передана Польше). От Венгрии к Австрии переходил Бургенланд (это решение было принято в связи с происходившей в Венгрии революцией; в 1921 году часть Бургенланда с городом Шопрон (Эденбург) была возвращена Венгрии). Италия получила Южный Тироль. Австрия потеряла большую часть своих южнославянских территорий, раздел которых между Италией и Сербо-Хорвато-Словенским государством был закреплен Рапалльским договором 1920 года.

Сен-Жерменский мирный договор предусматривал передачу Румынии Буковины. Это было сделано вопреки требованию Буковинского народного веча от 3 ноября 1918 года присоединить Буковину к Советской Украине. Австрия признала независимость Сербо-Хорвато-Словенского государства (ст. 46) и Чехословакии (ст. 58), а также все мирные договоры союзников с центральными державами (ст. 90), обязалась признать границы Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, Румынии, Сербо-Хорвато-Словенского государства и Чехословакии, в том виде как их установят главные союзные и объединившиеся державы (ст. 89).

Австрия признала независимость Сербо-Хорвато-Словенского государства (ст. 46) и Чехословакии (ст. 58), а также все мирные договоры союзников с центральными державами (ст. 90), обязалась признать границы Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, Румынии, Сербо-Хорвато-Словенского государства и Чехословакии, в том виде как их установят главные союзные и объединившиеся державы (ст. 89).

Прочие политические статьи Сен-Жерменского мирного договора аналогичны соответствующим постановлениям Версальского мирного договора. Они содержат отказ Австрии от прав в Марокко, Египте, Сиаме и Китае (ст. 95-117), положения о Бельгии (ст. 83), о Турции и Болгарии (ст. 86), о России (ст. 87).

Военные постановления Сен-Жерменского мирного договора (ч. V-VII) предписывали Австрии в трехмесячный срок демобилизовать армию (ст. 118). Ей разрешалось иметь вооруженные силы численностью в 30 тысяч человек (ст. 120). Весь австро-венгерский морской и дунайский военный флоты должны были быть переданы победителям (ст. 136). Иметь военную авиацию Австрии запрещалось (ст. 144).

136). Иметь военную авиацию Австрии запрещалось (ст. 144).

Австрия обязывалась уплачивать репарации в пользу победителей. В частности, в счет репараций она передавала победителям весь свой торговый и рыболовный флот (ст. 182). Окончательная сумма репараций подлежала установлению репарационной комиссией. В 1922 году, при подписании Женевских протоколов Лиги наций о предоставлении Австрии займа, выплата Австрией репараций была отсрочена на 20 лет.

Специальная статья Сен-Жерменского мирного договора (ст. 88) предусматривала запрещение аншлюса, т. е. присоединения Австрии к Германии или к какому-либо другому государству.

Главные составители Сен-Жерменского мирного договора — Англия, Франция, США, перекраивая по своему произволу государственные границы, заронили семена дальнейших международных конфликтов в Европе. Аннексия Австрии, осуществленная в 1938 году фашистской Германией при попустительстве западных держав, ознаменовала собой окончательный крах системы международных отношений, установленной Сен-Жерменским мирным договором.

A. И. Йойрыш. Москва.

Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 12. РЕПАРАЦИИ — СЛАВЯНЕ. 1969.

Публикации:

Сен-Жерменский мирный договор, под ред. Ю. В. Ключникова и А. Сабанина, М., 1925; Martens G. F. de, Nouveau recueil général de traités…, 3 série, t. 11, livr. 3, Lpz., 1922, p. 691-839.

Сен-Жермен, договор | Международная энциклопедия Первой мировой войны (1МВ)

Введение↑

Сен-Жерменский договор официально подтвердил роспуск австрийского государства (неофициально называемого «Цислейтания»), который стал политической реальностью с ноября 1918 года. Отдельный договор был подписан с Венгрией 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце. . Австрийское национальное собрание ( Nationalrat ) приняло условия договора 6 сентября 1919, с протестом, в основном против территориальных условий. Ратификация парламентом последовала 17 октября 1919 года. Сен-Жерменский договор вступил в силу 16 июля 1920 года.

Переговоры по договору↑

Национальное собрание приняло подробную территориальную программу 22 ноября 1918 года. Австрийская делегация претендовала на все регионы бывшей Дуалистической монархии, в которых согласно последней официальной переписи населения 19 года большинство населения было немецкоязычным.10. Эта территория составляла 118 311 км² и население 10,37 млн жителей, а также включала приграничные области и три анклава в Богемии, Моравии и Австрийской Силезии (сегодня Чехия). Претензии на регионы в западной Венгрии, включая город Прессбург (Пожонь/Братислава), были выдвинуты на основе национального самоопределения, поскольку до 1918 года они не входили в состав австрийского государства.

2 июня 1919 г. первый проект мирного договора был представлен австрийской делегации, которая, в свою очередь, подала официальную ноту протеста против запрета предполагаемого союза с Германией. Кроме того, было выдвинуто требование о включении территорий в западную Венгрию. Третий и окончательный проект договора был передан австрийской делегации 2 сентября 1919 г.19. В отношении границы с Венгрией он изменил условия в пользу Австрии.

Третий и окончательный проект договора был передан австрийской делегации 2 сентября 1919 г.19. В отношении границы с Венгрией он изменил условия в пользу Австрии.

Споры:

Аншлюс ↑Австрийская делегация считала себя представителем государства, которое было федеральным образованием новой Веймарской республики. Министр иностранных дел Австрии и социал-демократ Отто Бауэр (1881–1938) утверждал, что Австрия не сможет выжить в одиночку и что федерация с другими государствами-правопреемниками Австро-Венгрии в обозримом будущем невозможна. Во избежание экономических и социальных потрясений и достижения национального самоопределения, интеграции в Германию (» Anschluss ») был, таким образом, единственным вариантом, по мнению Бауэра.

К концу Первой мировой войны эта позиция почти не встречала противодействия со стороны австрийской общественности, хотя в связи с внутренней дестабилизацией и социальной поляризацией в Германии в 1919 г. были некоторые несогласные, такие как будущий канцлер и христианский социальный политик Игнац Зайпель (1876 г.

Немецкое правительство открыто не выступало за аншлюс , хотя некоторые политические круги (например, Германская демократическая партия) решительно поддерживали этот сценарий. Были даже планы объединить Австрию с Баварией либо как сильное федеральное государство католического характера в составе Веймарской республики, либо как полностью независимое государство. Между тем лидеры союзников также имели разные мнения об аншлюсе между собой. Государственный секретарь США Роберт Лансинг (1864-1819 гг.

Детали договора ↑

Сен-Жерменский мирный договор содержал 381 статью, в том числе запрет на введение обязательной воинской повинности и устанавливал верхний предел численности профессиональной армии в 30 000 человек.

По сравнению с территориальной программой австрийского правительства некоторые территории остались обособленными. Италия официально получила Валь-Канале/Каналталь и значительную часть бывшей коронной земли Тироля, которая была разделена не по языковой границе, как предполагалось в «Четырнадцати точках» Вудро Вильсона (1856-1924), а вместо этого вдоль основных горных перевалов в Альпы. Две второстепенные области южной Каринтии (долина Миша/Межа с городом Унтердраубург/Дравоград и община Зееланд/Езерско) должны были быть переданы Королевству сербов, хорватов и словенцев (SHS). Сен-Жерменский договор также предусматривал, что Нижняя Штирия (бывшая южная Штирия), где австрийское государство предъявляло претензии на регион Марбург / Марибор, также должна была стать частью Южнославянского государства.

Согласно договору, два последовательных плебисцита должны были быть проведены в двух зонах Клагенфуртского бассейна. Здесь оккупация войсками SHS в июле 1919 года привела к военизированным действиям, которые вскоре были названы «боевыми действиями сопротивления» ( Abwehrkampf ) — событие, которое до сих пор является предметом противоречивых интерпретаций каринтийских и словенских историков. В зоне А, где по переписи 1910 года 70 процентов населения использовали словенский язык в качестве языка повседневного общения, плебисцит состоялся 10 октября 1919 г.20. При явке более 95% 59,04% проголосовали за Австрию и только 40,96% проголосовали за Южнославянское царство. Соответственно, плебисцит в зоне B был отменен, а зона A осталась под суверенитетом Австрии.

Венгерское правительство выступило против положений Сен-Жерменского договора и поддержало правые военизированные формирования, чтобы помешать австрийскому государству захватить регион в апреле 1921 года. После боевых действий и некоторых зверств оба правительства достигли компромисса в Венецианском соглашении. от 13 октября 1921: Венгрия согласилась положить конец военизированному насилию и позволить австрийской администрации захватить большую часть территории, которая станет федеральной провинцией Бургенланд. Территория вокруг ее назначенной столицы, Оденбурга / Шопрона, останется под управлением Венгрии до тех пор, пока плебисцит не решит ее будущее. Плебисцит проходил с 14 по 16 декабря 1921 года в условиях, которые до сих пор вызывают споры. При явке почти 89 процентов большинство в 63,4 процента высказались за интеграцию в Венгрию, а 34 процента — за Австрию (остальные поданные голоса были признаны недействительными).

Петер Хаслингер, Herder-Institut für Historische Ostmitteleuropaforschung — Institut der Leibniz-Gemeinschaft

Редактор раздела: Тамара Шеер

Вехи на пути к миру: Сен-Жерменский договор

Версальский договор, подписанный с Германией 28 июня 1919 года, официально положил конец войне между Германией и союзниками и Соединенных держав, но это не положило конец мирным переговорам. Предстояло еще подписать договоры с партнерами Германии, образовавшими центральные державы в Первой мировой войне: Австрией, Венгрией, Турцией и Болгарией. Первой из них должна была стать Австрия.

Предстояло еще подписать договоры с партнерами Германии, образовавшими центральные державы в Первой мировой войне: Австрией, Венгрией, Турцией и Болгарией. Первой из них должна была стать Австрия.

Парижская мирная конференция

2 июня 1919 года, когда продолжалась Парижская мирная конференция, союзники представили условия мира австрийской делегации во главе с австрийским канцлером Карлом Реннером. Австрийцы выдвинули встречные предложения, и после трех месяцев переговоров и еще одного проекта 2 сентября 1919 года австрийской делегации было представлено третье и окончательное предложение. Сопроводительная записка Жоржа Клемансо, премьер-министра Франции, содержала ультиматум, что Австрийское собрание должно утвердить его в течение пяти дней. 6 сентября 1919 Австрийское национальное собрание официально приняло условия договора, хотя и вызвало значительный протест (FO 608/23/1).

Сен-Жерменский договор

Австрия: Мирный договор, также известный как Сен-Жерменский договор

Сен-Жерменский договор был окончательно подписан 10 Сентябрь 1919 года в большом зале «Шато-Нёф» в Сен-Жермен-ан-Ле, Австрией и союзными и объединившимися державами.

Договор включает 381 статью, разделенную на 14 частей, и написан на французском, английском и итальянском языках. Как и в случае с мирным договором с Германией, Версальским договором, первая часть начинается с соглашения об учреждении Лиги Наций. По этой причине Соединенные Штаты не подписали, а установили свой собственный договор — Американо-австрийский мирный договор — в 1921 году.

Часть I: Соглашение Лиги Наций. Ссылка на каталог: FO 93/11/74

Вторая часть (статьи 27–55) касается границ Австрии, с положениями, касающимися Швейцарии и Лихтенштейна, Италии, Клагенфурта, Сербско-хорватско-словенского государства, Венгрии, Чехословакии. Словацкое государство и Германия. Пункты устанавливают фиксированные границы, соблюдение которых должно обеспечиваться пограничной комиссией, которой поручено установить эти границы на местности.

Границы Австрии по Сен-Жермен-ан-Лескому договору от 10 сентября 1919 г. с указанием старых границ и зоны плебисцита. Ссылка на каталог: FO 925/20026

Часть третья (статьи 36–94) касается политических положений для Европы, которые в основном касаются вопросов гражданства и собственности на землю за пределами бывшей австро-венгерской границы. Австрия должна была отказаться от дальнейшей территории в пользу Италии, сербско-хорватско-словенского государства, чехословацкого государства и Румынии.

Часть четвертая (статьи 95–117) затрагивает австрийские интересы за пределами Европы, вследствие чего Австрия должна была отказаться от торговых прав, титулов и привилегий, полученных в более ранних договорах с Марокко, Египтом, Сиамом и Китаем.

Часть пятая (статьи 118–159) касается военных, военно-морских и воздушных статей, начиная с демобилизации австрийских войск и отмены обязательной военной службы. Австрийская армия должна была быть ограничена 30 000 военнослужащих исключительно для поддержания порядка и пограничного контроля. Производство оружия и боеприпасов должно было быть ограничено одним государственным заводом с запретом на любой импорт и экспорт. Все боевые корабли и подводные лодки должны были быть сданы, а те, что строились, разобраны. Военно-воздушные силы должны были быть упразднены, а личный состав демобилизован в течение двух месяцев после вступления договора в силу. Должна была быть создана Межсоюзническая контрольная комиссия для обеспечения выполнения пунктов.

Австрийская армия должна была быть ограничена 30 000 военнослужащих исключительно для поддержания порядка и пограничного контроля. Производство оружия и боеприпасов должно было быть ограничено одним государственным заводом с запретом на любой импорт и экспорт. Все боевые корабли и подводные лодки должны были быть сданы, а те, что строились, разобраны. Военно-воздушные силы должны были быть упразднены, а личный состав демобилизован в течение двух месяцев после вступления договора в силу. Должна была быть создана Межсоюзническая контрольная комиссия для обеспечения выполнения пунктов.

Часть V: Военные, военно-морские и воздушные статьи. Ссылка на каталог: FO 93/11/74

Часть шестая (статьи 160–172) касается военнопленных и воинских захоронений, а часть седьмая (статьи 173–176) касается создания трибуналов по военным преступлениям.

В частях с восьмой по десятую указаны денежные затраты на войну. Часть восьмая (статьи 177–196) касается возмещения ущерба. В статье 177 Австрия вынуждена принять на себя ответственность вместе со своими союзниками за ущерб, причиненный союзникам в «войне, навязанной им агрессией Австро-Венгрии и ее союзников».

Признавая, что уменьшенная Австрия не будет иметь ресурсов для полного возмещения ущерба, причиненного войной, последующие статьи требовали от Австрии возмещения ущерба, причиненного гражданскому населению и их имуществу, в размере, определяемом репарационной комиссии. В тех случаях, когда было возможно установить личность, Австрия должна была обеспечить реституцию денежных средств, животных и предметов, включая записи, документы, предметы старины и предметы искусства.

Часть VIII: Возмещение. Каталожный номер: FO 911.03.74

В приложении к восьмой части названы конкретные объекты, многие из которых были вывезены задолго до Первой мировой войны. Некоторые из них включали: драгоценности короны Тосканы, которые были перевезены в Вену в 18 веке; предметы, сделанные в Палермо в 12 веке и использовавшиеся при коронации императоров Священной Римской империи; триптих Святого Ильдефонса работы Рубенса, вывезенный из Брюсселя и перевезенный в Вену в 1777 г., и золотой кубок короля Польши Станислава IV, вывезенный через некоторое время после 1772 г.

Финансовые положения (статьи 197–216) требовали от правительства Австрии оплаты полной стоимости оккупационных армий. Должен был быть введен запрет на продажу золота, а Австро-Венгерский банк должен был быть немедленно ликвидирован.

Экономические статьи (статьи 217–275) касались торговых отношений, пошлин и тарифов, в значительной степени направленных на обеспечение благоприятных торговых прав для стран союзников и объединившихся держав.

Остальные статьи касаются гражданской авиации и свободы судоходства для портов, железных и водных путей, телеграфа и связи и организации труда.

Договор заканчивается оговоркой, что единственная оригинальная копия останется в архивах Французской Республики и что заверенная копия будет передана каждой из подписавших сторон.

Копия, хранящаяся в Национальном архиве, скреплена подписью Стивена Пишона, министра иностранных дел Франции (FO 93/11/74).

Договор ознаменовал официальное окончание Первой мировой войны для Австрии и для большинства государств и королевств, входивших в состав бывшей Австро-Венгерской империи, за исключением Венгрии, которая подписала свой собственный мирный договор, Трианонский договор.