История основания Санкт-Петербурга — день, год и дата

Дата основания

Официальная дата основания Санкт-Петербурга – 27 мая 1703 года (по старому календарю 16 мая). Изначально до 1914 года именовался как Санкт-Петербург, затем как Петроград, а до 6 сентября 1991 года носил имя Ленинград.

История основания города на Неве

История прекрасного города на Неве Санкт-Петербурга берет свое начало с 1703 года, когда Петром I была заложена крепость под названием Санкт-Питер-Бурх на земле Ингерманландия, отвоеванной у шведов. Крепость была спланирована лично Петром. Имя этой крепости и получила Северная столица. Крепость была названа Петром в честь святых апостолов Петра и Павла. После возведения крепости был построен деревянный домик для Петра, с расписными масляной краской стенами, имитирующими кирпич.

История прекрасного города на Неве Санкт-Петербурга берет свое начало с 1703 года, когда Петром I была заложена крепость под названием Санкт-Питер-Бурх на земле Ингерманландия, отвоеванной у шведов. Крепость была спланирована лично Петром. Имя этой крепости и получила Северная столица. Крепость была названа Петром в честь святых апостолов Петра и Павла. После возведения крепости был построен деревянный домик для Петра, с расписными масляной краской стенами, имитирующими кирпич.

В короткие сроки стал разрастаться город на нынешней Петроградской стороне. Уже в ноябре 1703 года здесь был сооружен первый храм в городе под названием Троицкий. Назвали его в память о дате заложения крепости, ее заложили на праздник Святой Троицы. Троицкая площадь, на которой стоял собор, стала первой городской пристанью, куда подходили и выгружались корабли. Именно на площади появился первый Гостиный двор и петербургский трактир. Кроме этого, здесь можно было увидеть здания воинских частей, служебные здания и ремесленные слободы. Новый городской остров и Заячий, где стояла крепость, соединял подъемный мост. Вскоре постройки начали появляться и на другом берегу реки, и на Васильевском острове.

Его планировали сделать центральной частью города. Изначально город называли на голландский лад «Санкт-Питер-Бурх», так как Голландия, а именно Амстердам, были для Петра I чем-то особенным и можно сказать самым лучшим. Но уже в 1720 году город стал называться Санкт-Петербург. В 1712 году царский двор, а вслед и официальные учреждения, начали потихоньку перемещаться из Москвы в Санкт-Петербург. С того времени до 1918 года столицей был Санкт-Петербург, а во время правления Петра II столица была вновь перенесена в Москву. Почти 200 лет Санкт-Петербург был столицей русской империи. Не зря же до сих пор называют Санкт-Петербург Северной столицей.

Значение основания Санкт-Петербурга

Как уже говорилось выше, основание Санкт-Петербурга связано с основанием Петропавловской крепости, имевшей особое назначение. Первое сооружение в городе должно было перекрывать фарватеры по двум рукавам дельты рек Нева и Большая Невка. Затем, в 1704 году была сооружена крепость Кронштадт на острове Котлин, которая должна была служить как защита морских рубежей России. Эти две крепости имеют огромное значение как в истории города, так и в истории России. Основывая город на Неве, Петр I преследовал важные стратегические цели. Прежде всего, это обеспечивало наличие водного пути от России к Западной Европе, и, конечно же, основание города нельзя никак представить без торгового порта, расположенного на стрелке Васильевского острова, напротив Петропавловской крепости.

peterburg.ru

1703 Основание Санкт-Петербурга. Хронология российской истории. Россия и мир

1703 Основание Санкт-Петербурга

В первый год после «злощастной Нарвы» Петр сумел восстановить армию и резко изменить стратегию – он устремился в шведскую провинцию Ингрию. Когда-то здесь расстилались новгородские земли, затем их отобрали у России по Столбовскому миру 1617 г.

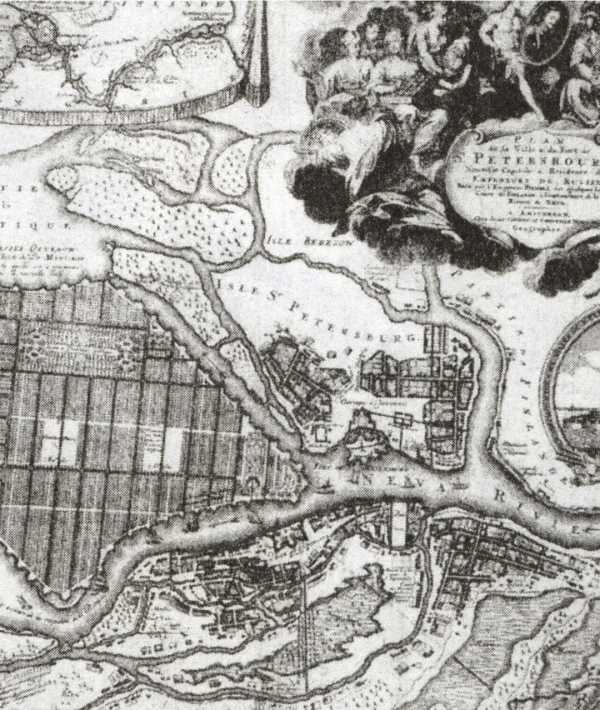

Идея праведной мести, возвращения «отчин и дедин» воодушевляла петровские походы. Петру благоприятствовало то, что в Ингрии, Карелии и Финляндии шведы имели слабые гарнизоны и малочисленные полевые войска. К лету 1703 г. их сопротивление было сломлено. После успешного штурма в октябре 1702 г. крепости Нотебург (тотчас переименованной в Шлиссельбург) и падения 1 мая 1703 г. Ниеншанца – крепости в устье Невы – все земли по невским берегам оказались во власти России. В 1704 г. русским сдалась и Нарва. После взятия Ниеншанца в устье Невы 16 (27) мая 1703 г. основали город Санкт-Петербург (тогда писали Санкт-Питер-Бурх). Петр мечтал, чтобы Петербург стал мощной крепостью, оживленным торговым городом, столицей, построенной по новейшим принципам архитектуры, и конечно – портом, базой флота. Петербург строился в тяжелых условиях, среди северных лесов и болот. Землю и камни, строевой лес, материалы везли сюда издалека, каждый дом возводился на сваях. В первые годы на стройках погибло не менее 100 тыс. человек. Но Петр был неумолим и жесток. Он стремился достичь единообразия, пропорциональности, строгости в постройках, словом, как тогда говорили, «регулярности». Впрочем, еще долго – до тех пор, пока не наметился перелом в войне со шведами, судьба Петербурга висела на волоске. Полтавская победа оказалась решающей в судьбе города. Строительство пошло быстрее, ив 1712 г. Петербург стал столицей. Вначале Петр намеревался построить новый город на острове Котлин и создал план будущей столицы, включавший в себя более 60 каналов. Но потом «котлинский проект» отставили, и архитекторы Трезини и Леблон составили новый план застройки города, центром которого стал Васильевский остров. Одновременно перестраивались и другие кварталы. Создавая на новом месте столицу империи, Петр (а потом и его преемники) стремился к изысканной роскоши и богатству в архитектуре, строил многочисленные дворцы.

Следующая глава >

27 мая 1703 года. Основание Санкт-Петербурга

Борис Романов

(глава из книги «Мистические ритмы истории России»)

Нева Петровна — так уважительно называли ранее Неву петербуржцы. Нева — одна из самых молодых, если не самая молодая река Европы. Свой современный вид ее устье приобрело около 2,5 тысяч лет назад, но ширина и высота берегов еще сотни лет после этого сильно менялись. Возможно, в начале, ее ширина местами доходила до 10 км. Перед постройкой Петербурга невские берега были ниже современных на 2-10 метров. Историки и филологи до сих пор спорят о происхождении названия. По-фински “нева” значит болото, топь, трясина. “Нево” — море, древнее название Ладожского озера. В шведских летописях река называлась “Ню” — новая река; такое же название встречается один раз в договоре Новгорода с немецкими городами. Шведское “ню” можно сравнить и с английским new, и с немецким neu — новый. В основном историки сходятся к мнению, что и “ню”, и “нево”, и “нева” происходят от общего древнего корня.

Вообще на древнем Востоке Нево (Набу, Неву, Небо) означало “Божественную Мудрость” и связывалось чаще всего с Меркурием — как с планетой, самой близкой к Солнцу. В еврейском языке слово “наба” означает “пророчествовать”, а “нэбо” — “высшая мудрость”. Бог Солнца — непостижимый смертному высший Дух; Меркурий — посредник между ним и людьми. Покровителем всякого нового дела был Меркурий, — поэтому, может быть, этот корень (нево, нью, ню, новь) и означает “новый” во многих языках. Название Нево встречается и в Библии. Так называлась одна из вершин горы, с которой Господь показал Моисею перед его кончиной всю землю Обетованную, в которую предстояло войти, и на которой Моисей затем скончался. Это было более чем 3200 лет назад.

Может быть, такое совпадение названия нашей реки и бога Нево-Меркурия случайно. Может быть. Но мы увидим сейчас, как много имен и как много векторов истории совпало на берегах Невы в 1703 году — так много, что вряд ли все это можно назвать случайностью.

Заячий остров, Петропавловская крепость

16 мая (юлианского календаря, 27 мая н.с.) 1703 года, в день Святой Троицы, на Заячьем острове в устье Невы начали “рубить” крепость. В этом предложении, по крайней мере, четыре узловых понятия уже связывают наш город с Гермесом-Меркурием! О связи начала всякого дела и слова “нева” с Гермесом-Меркурием мы только что говорили выше. Далее, строительство началось под знаком Близнецов, которым управляет Меркурий, да и сам Петр родился под этим знаком. Но ведь и образ зайца в греческой мифологии тоже связан с Меркурием. И не только в греческой мифологии: в древнеиранском (авестийском) календаре священный тотэм месяца Хаурват, в седьмой день которого был основан Санкт-Петербург, — как раз Золотой Заяц. Но и это еще не все, что связано с Заячим островом: Петр родился 30 (9 н.с.) мая, и Солнце его рождения находилось в 19-м градусе Близнецов, тотэм которого (единственный из всего знака Близнецов) — тоже Золотой Заяц! Наконец, 16 мая в 1703 году приходилось на Пятидесятницу, на Святую Троицу, но вот еще одно, четвертое совпадение: именно в майские иды по юлианскому календарю (с 15 мая) в Риме справляли празднества в честь Меркурия — это описал Овидий в “Фастах”. Воистину сам Гермест-Трисмегист смотрел с небес в тот день на дельту Невы, на Заячий остров!

Не будет преувеличением сказать, что среди петербургских скульптур античных богов Гермес-Меркурий занимает одно из первых мест. Центральное место занимает это божество, высоко подняв свой жезл-кадуцей, — знак своих тайн и своей власти, — на кровле здания бывшей таможни (Пушкинский дом). Еще в древнем Риме Меркурий стал почитаться также как покровитель торговли, банков (их было много уже тогда!), ремесел. До 1917 века на Невском было 28 банков и 10 банкирских домов. Немало из них в XIX веке было украшено его фигурами. Но вернемся к началу.

Вот как описывает первый (изданный в 1903 году) путеводитель по С.-Петербургу: “ По преданию, строительство началось с того, что Петр вырезал два дерна и, положив их крестообразно, сказал: “здесь быть городу”; затем, взяв заступ, начал копать ров; в это время в воздухе появился орел и стал парить над царем. Когда ров был выкопан примерно на два аршина, в него, 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы, поставили ящик (ларец), высеченный из камня; духовенство окропило ящик святою водою; Государь вложил в него золотой ковчег с частью мощей святого Апостола Андрея Первозванного; потом Царь покрыл ящик каменною доскою с надписью:

“Отъ воплощения Iисуса Христа 1703 года, мая 16, основанъ царствующий градъ С.-Петербургъ Великимъ Государемъ Царемъ и великимъ Княземъ Петромъ Алексъевичемъ, Самодержцемъ Всероссiйскимъ”.

Царь, Самодержец — этот Человек в мифологии связан с образом Льва, царя зверей. Строительство и земля связаны со знаком Тельца. Для мистерии сфинкса не хватает Орла. Но в предании над Царем кружит как раз орел (наверное, так и было!). Четыре знака Зодиака, Лев, Водолей (Человек), Телец и Скорпион (Орел) образуют в круге Зодиака крест. Крестом сложил Петр первые два дерна, — конечно, это был христианский символ, — но также и один из древних символов сфинкса. Таким образом, мистерия сфинкса проявилась уже при самом начале Санкт-Петербурга.

Между прочим, легенду об орле слышали, наверное, многие. В одном из вариантов орел даже опускается на березы близ Петра. Я тоже думал, что это легенда, предание, — может и вымысел. Но вот что прочитал в книге, изданной к 200-летию Петербурга городской Думой — “История города С.-Петербурга. Исторический очерк” (репринт 1993г.): “Одна любопытная старинная рукопись передает такую подробность. Когда Петр взялся за заступ, с высоты спустился орел и парил над островом. Царь, отойдя в сторону, срубил две тонкие березки и, соединив их верхушки, поставил стволы в выкопанные ямы. Таким образом, они должны были обозначать место для ворот будущей крепости. Орел опустился и сел на березки; его сняли оттуда, и Петр, обрадованный счастливым предзнаменованием, перевязал орлу ноги платком и посадил его к себе на руку… Та же рукопись поясняет со слов жителей тех мест, что орел уже давно жил на острове. Его нашли там шведские солдаты, сторожившие королевские леса, и сделали ручным. Впоследствии он содержался в крепости, и на продовольствие его было назначено жалованье”.

Вот так. То, что казалось красивой легендой, все же, вероятно, было в действительности. Между прочим, день Святой Троицы — это ведь и день сошествия на землю Святого Духа, и это иногда происходит, по библейским преданиям, в виде сошествия с небес голубки, птицы. Что же, для Петра Великого больше подходил, конечно, орел. Остается добавить, что по древнему авестийскому календарю 32-летнику 1703 год был годом Спента-Манью, что и означает Святой Дух. А 27 мая по тому же календарю, как мы упоминали выше, это 7-й день месяца Хаурват — это день солнечного божества Амертата, в который лучше всего начинать строить дом, крепость, город, и священный тотэм этого дня — Орел! Вряд ли Петр или его спутники знали этот древнеиранский календарь!

Отыскивая место для будущей крепости, весной 1703 года царь тщательно исследовал побережье Невы со специалистами по возведению фортификаций, артиллеристами и моряками. Кроме известных его соратников, в свите Петра были два специалиста-фортификатора: французский генерал-инженер Жозеф Гаспар Ламбер де Герэн и немецкий инженер майор Вильгельм Адам Киршенштейн. Примечательно, что осенью 1703 года Ламбер де Герэн получил в награду орден Андрея Первозванного — тогдашний (с 1698 года) высший и единственный орден России. Вильгельм Адам Киршенштейн до самой своей смерти в 1705 году руководил строительством Петропавловской крепости. Эти сведения можно найти в предисловии д.и.н. Е.Анисимова к сборнику “Город под морем” (СПб, 1996г). Петр никогда не был щедр на эту самую высокую награду. Следующими кавалерами ордена стали лишь герои Полтавской битвы в 1709 году. Основание Петербурга стало итогом тщательно подготовленной во всех отношениях многоплановой предварительной работы…

http://proza.ru/2011/05/22/2

www.zoroastrian.ru

Основание Санкт-Петербурга, 1703 год О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга в лето от первого дни Адама 7211, по Рождестве Иисус Христове 1703, Фридрих-Христиан Вебер

Основание Санкт-Петербурга, 1703 год

О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга в лето от первого дни Адама 7211, по Рождестве Иисус Христове 1703, Фридрих-Христиан Вебер

Шведская угроза, несмотря на недавние победы русского оружия, оставалась по-прежнему насущной, и потому вместо взятого штурмом Ниеншанца было решено заложить в устье Невы, на Заячьем острове, новую крепость, которую назвали в честь святых Петра и Павла. Крепость заложили 16 мая, а две недели спустя, в день святых апостолов, получил имя и город при крепости.

Пожалуй, на европейском морском побережье не найдется другого города, возведенного в столь неблагоприятном для строительства месте: болотистое устье Невы никак не располагало к градостроению. Тем не менее город был возведен – ценой множества жизней «работных людей», которых сгоняли сюда со всей России.

Об основании Петербурга сложено немало легенд. Так, в одном карело-финском предании утверждается: «Петербург не мог быть построен на таком топком, гибельном, проклятом Богом болоте известными в то время способами строительства. Он бы попросту утонул по частям. И поэтому его целиком возвели на небе и затем осторожно и тоже целиком опустили на землю». Другое предание, использованное В. Ф. Одоевским в его повести «Саламандра», гласит: «Стали строить город, но что положат камень, то всосет болото; много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все в себя принимает и наверху земли одна топь остается. Между тем царь состроил корабль, оглянулся, смотрит – нет еще города. “Ничего вы не умеете делать”, – сказал он своим людям и с сим словом начал поднимать скалу на скалу и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил на землю».

В современном этим событиям тексте «О зачатии и здании царствующего града…» говорится:

Май.

14-го царское величество изволил осматривать на взморье устья Невы реки и островов и усмотрел удобной остров к строению города. Когда сшел на средину того острова, почувствовал шум в воздухе, усмотрел орла парящего, и шум от парения крыл его был слышан; взяв у солдата багинет и вырезав два дерна, положил дерн на дерн крестообразно и, сделав крест из дерева и водружая в реченные дерны, изволил говорить: «Во имя Иисус Христово на сем месте будет церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла». По довольном осмотрении оного острова изволил перейти по плотам, стоящим в протоке, которой ныне меж городом и кронверхом имеет течение. По прошествии протока и сшествии на остров изволил шествовать по берегу вверх Невы реки и, взяв топор, ссек куст ракитовый, и, мало отшед, ссек второй куст, и, сев в шлюпку, изволил шествовать вверх Невою рекою к Канецкой крепости.

15-го изволил послать неколико рот солдат, повелел берега оного острова очистить и, леса вырубя, скласть в кучи. При оной высечке усмотрено гнездо орлово того острова на дереве.

16-го, то есть в день Пятидесятницы, по божественной литургии, с ликом святительским и генералитетом и статскими чинами от Канец изволил шествовать на судах рекою Невою и по прибытии на остров Люистранд и по освящении воды и по прочтении молитвы на основание града и по окроплении святою водою, взяв заступ, и первый начал копать ров. Тогда орел с великим шумом парения крыл от высоты опустился и парил над оным островом.

Царское величество, отошед мало, вырезал три дерна и изволил принести к означенному месту. В то время зачатого рва выкопано было земли около двух аршин глубины и в нем был поставлен четвероугольный ящик, высеченный из камня, и по окроплении того ящика святою водою изволил поставить в тот ящик ковчег золотой, в нем мощи святого апостола Андрея Первозванного, и покрыть каменною накрышкою, на которой вырезано было: «По воплощении Иисус Христове 1703 майя 16 основан царствующий град Санктпетербург великим государем царем и великим князем Петром Алексиевичем, самодержцем Всероссийским». И изволил на накрышку оного ящика полагать реченные три дерна с глаголом: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. Основан царствующий град Санктпетербург».

Тогда его царское величество от лика святительского и генералитета и от всех тут бывших поздравляем был царствующим градом Санктпетербургом; царское величество всех поздравляющих изволил благодарить, при том была многая пушечная пальба. Орел видим был над оным островом парящий. Царское величество, отшед к протоке, которой течение имеет меж Санктпетербургом и кронверхом, по отслужении литии и окроплении того места святою водою, изволил обложить другой раскат. Тогда была вторичная пушечная пальба, и между теми двумя раскатами изволил размерить, где быть воротами, велел пробить в землю две дыры и, вырубив две березы тонкие, но длинные, и вершины тех берез свертев, а концы поставлял в пробитые дыры в землю наподобие ворот. И когда первую березу в землю утвердил, а другую поставлял, тогда орел, опустясь от высоты, сел на оных воротах; ефрейтором Одинцовым оный орел с ворот снят.

Царское величество о сем добром предзнаменовании весьма был обрадован; у орла перевязав ноги платком и надев на руку перчатку, изволил посадить себе на руку и повелел петь литию. По литии и окроплении ворот святою водою была третичная из пушек пальба, и изволил выйти в оные ворота, держа орла на руке, и, сшед на яхту, шествовал в дом свой царский канецкой. Лик святительский и генералитет и статские чины были пожалованы столом; веселие продолжалось до 2 часов пополуночи, при чем была многая пушечная пальба.

Оный орел был во дворце; по построении на Котлине острове крепости святого Александра оный орел от его царского величества в оной Александровой крепости отдан на гобвахту с наречением орлу комендантского звания.

Подобное древле благочестивому царю Константину в сонном видении явил Бог о построении на Востоке града. Великий и равноапостольный царь Константин рассматривал места к зданию града и во время шествия от Халкидона водою к Византии увидел орла, летящего и несущего верфь и прочие орудия каменоделателей, которые орел положил у стены града Византии. Великий царь Константин на том месте построил град и наименовал во имя свое Константинград.

Оной Санктпетербурской крепости план и основание собственного труда его императорского величества Петра Великого.

Дополнительные подробности об основании крепости и города сообщает, в частности, посланник Брауншвейгского двора Ф.-Х. Вебер.

Его царское величество с самых юных лет выказал особенную склонность к воде и мореплаванию и в городе Москве, насколько там позволяли возможности, постоянно плавал под парусами по тамошним рекам. Когда же военное счастье так сопутствовало его оружию, что он в 1702 г. завоевал крепость Нотебург, ныне Шлиссельбург, а в следующем году торговый город Ниеншанц и, милей ниже [по течению], встретил различные острова, образованные рукавами реки Невы, он нашел эту местность удобнейшей для строительства города и закрепления на Восточном море. И вот там был разбит его большой лагерь, причем инфантерия встала на финской, а кавалерия – на ингрийской стороне. Поскольку же, как было сказано, его царское величество имел великую страсть к мореплаванию и в этом месте были к тому наилучшие возможности, то он сначала приказал там, где теперь Петербург и где тогда стояли лишь две рыбацкие хижины, возвести маленький шанец. Затем не только собственной персоной в шлюпках производил рекогносцировку реки Невы до большого залива Балтийского моря, но также приказал там точно рекогносцировать все вокруг на других судах. А поскольку было замечено несколько кораблей, крейсировавших в открытом море, то он откомандировал примерно тысячу солдат на остров Ретугари, или Рутцари (где теперь расположен Кроншлот), с приказом там закрепиться. Хотя шведы старались уничтожить этот отряд сильной пушечной стрельбой с одного корабля, но русские тем временем тихо стянулись за лежавшие на берегу многочисленные большие камни и укрылись за ними. Шведы решили, что все русские отступили за росший там небольшой кустарник и, возможно, с другой стороны острова ушли оттуда на судах. Тогда шведы высадили десант с намерением самим овладеть этой выгодной позицией. Однако прятавшиеся за камнями русские худо их встретили, так что шведам пришлось, оставив несколько мертвых, отступить на корабли и уйти на них в открытое море. После этого случая его царское величество прочно утвердился на острове и наконец (как ниже будет подробнее сказано) построил там регулярную гавань и крепостцу, а также уже порядочно большой поселок, ныне известный под названием Кроншлот.

Поскольку его царскому величеству очень полюбилась эта местность, тем более что она действительно является одной из приятнейших в том краю, то он решил основать на реке Неве не только крепость, но и главную верфь для строительства больших военных кораблей. А определив, в частности, что глубина реки в том месте, где теперь крепость, необычайно велика, именно 14–15 маховых саженей, или 90 футов, и, кроме того, окружающая местность состоит из одних болот и от природы является неприступной территорией, он распределил лежащие вокруг острова таким образом, что на одном маленьком островке должна была стоять крепость, а на других островах и на твердой земле – город.

Как только это было решено, тотчас были подготовлены приказы о том, чтобы предстоящей весной на работы явилось множество людей – русских, татар, казаков, калмыков, финских и ингерманландских крестьян; что действительно уже в 1703 году и произошло, ибо в начале мая месяца собралось много тысяч работных людей из всех уголков большой России (причем некоторые прибыли сюда даже за 200–300 немецких миль) и приступили к строительству крепости. Хотя тогда для такого множества людей не имелось ни достаточного провианта, ни рабочего инвентаря – лопат, кирок, досок, тачек и тому подобного, не было даже ни хижин, ни домов, однако работа благодаря множеству людей продвигалась необычайно быстро. Особенного же удивления было достойно то, что, поскольку земли в этом низменном месте очень мало и ее приходилось приносить издалека по большей части в полах одежды, в тряпках или мешочках из старых рогож на плечах или в руках, так как тогда русские еще не знали тачек, все же почти за четыре месяца крепость была возведена. Однако при этом погибло едва ли не сто тысяч человек, поскольку в этих пустынных местах ничего нельзя было получить за деньги; обычный подвоз часто также не поступал вовремя из-за противных ветров на Ладожском озере, и это непоступление тоже причиняло большие беды.

Потом крепость время от времени улучшалась, и на другой год были пристроены еще кронверк и несколько редутов (которые, однако, теперь должны быть срыты). Всем этим его царское величество сам руководил и распоряжался. Между тем, пока таким образом строилась крепость, постепенно начиналось и строительство города. С каковой целью множеству людей – как дворянам, так и купцам – было приказано переселяться из России в Петербург и строить дома; это тоже произошло с такой быстротой, что скоро все совершенно кишело людьми, ибо: 1) большие бояре и дворяне привезли с собой много людей и прислуги; 2) купцы и лавочники нашли себе доходы в этом новом городе, где все было чрезвычайно дорого; 3) много шведов, финнов и лифляндцев не могли оставаться в своих разрушенных и отчасти сожженных городах, и им ничего не оставалось, как, гонимым нуждой, огромными толпами бежать сюда; 4) для нового мореплавания и кораблестроения были доставлены сюда из всех уголков специалисты, ремесленники и матросы с женами и детьми; 5) также очень многие работные люди из татар, русских и калмыков, отработав установленный срок, не захотели отправиться в дальний обратный путь домой, а получили достаточно работы за деньги у многочисленных бояр, постепенно строивших все больше домов. Кроме того, несколько тысяч из этих работных людей, сами построив себе дома, обосновались [здесь], тем более что каждый волен застраивать любое понравившееся место. Таким образом, иначе и не могло произойти, что местность необычайно быстро заселялась, и по числу домов и людей теперь едва ли уступит какому-либо германскому городу. Сейчас насчитывается тысяч 60 домов, относящихся к городу Петербургу. Правда, надо иметь в виду, что под домами понимаются и совсем крохотные, какие за два часа могут быть разобраны и поставлены в другом месте, [такие есть] особенно в Татарской слободе, в Немецкой слободе левее верфи, в Финских шхерах вокруг финской и католической церквей и т. д.

Крепость стоит посреди города С.-Петербурга, ее со всех сторон обтекает река Нева… Правда, прежде на этом месте был уже маленький остров, называемый Заячьим, или, по-фински, Еннесари. Но поскольку при большой воде все на нем заливалось, то остров принесенной туда землей хотя несколько и поднят и увеличен, однако при длительном юго-западном ветре вода еще сильно заливается на внутреннюю площадь, так как это тот ветер, который весьма опасен для всего города.

Непосредственное участие Петра Великого в закладке крепости и города не подвергалось сомнению современниками и потомками, однако в конце XIX столетия П. Н. Петров, автор фундаментального труда «История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703–1782» (1885), попытался опровергнуть этот факт и восстановить историческую справедливость (как он сам последнюю понимал). П. Н. Петров утверждал, что город основан «в государево имя» и в отсутствие царя, который 16 мая находился в Лодейном Поле или в Шлиссельбурге; настоящее же рождение Санкт-Петербурга состоялось 29 июня, в день тезоименитства Петра.

На самом деле именно 16 мая 1703 года была заложена крепость, позднее получившая название Петропавловской. Историк Петербурга А. М. Шарымов, изучив архивные документы и переписку тех лет, убедительно доказал, что 16 мая Петр присутствовал при закладке крепости, а на Ладогу отбыл уже на следующий день. А поскольку Петропавловская крепость и город неразрывно связаны, днем рождения Санкт-Петербурга по праву должна считаться дата 16 мая.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru

ОСНОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

Основание Санкт-Петербурга произошло 16 (27) мая 1703 года.

Выбор места и даты закладки города

Историк П.Н. Петров выдвинул утверждение (1884), что Пётр I отсутствовал при закладке города. Эта мысль вызвала острые споры, но была поддержана многими историками. П.Н. Петров опирался только на свидетельство походного журнала Бомбардирской роты Преображенского полка, в которой монарх служил капитаном. Согласно этому источнику, 14 мая 1703 года Пётр I посетил на яхте устье реки Сясь, впадающей в Ладожское озеро. 16 мая, в день закладки города на Неве, Бомбардирская рота отправилась с Сясьского устья на Олонецкую верфь на реке Свирь, но о присутствии в роте монарха походный журнал не сообщает. Историк П.А. Кротов опубликовал в 2006 году документальное свидетельство от 15 мая 1703 года, что царь присутствовал в тот день не на устье реки Сясь, но неподалёку от места закладки нового города в крепости Шлотбург (так была переименована шведская крепость Нюенсканс, располагавшаяся при впадении реки Охты в Неву). Это делопроизводственная пометка о вручении монархом в Шлотбурге в тот день адмиралу Ф.А. Головину росписи трофеев с двух шведских боевых кораблей. Эти суда захватили на взморье Балтийского моря при устье Большой Невы в ночь на 7 мая 1703 года. В официальных сочинениях писали о личном руководстве монархом закладкой новой крепости на Заячьем острове подканцлер П.П. Шафиров (напечатано в 1717 году) и барон Г. фон Гюйссен. Со слов участников события об этом же упомянул в своём сочинении о России, официально представленном в шведскую Коллегию-канцелярию в 1714 году, швед Л.Ю. Эренмальм, длительное время пребывавший в Санкт-Петербурге.

Пётр I специально приурочил закладку крепости ко дню Троицы. По замыслу монарха заложили крепость кавалеры первого российского ордена св. Андрея Первозванного: сам царь, адмирал Ф.А. Головин, генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев и ингерманландский губернатор А.Д. Меншиков. Описание церемонии закладки крепости на Заячьем острове в дельте Невы содержит единственная старинная рукопись «О зачатии и здании царствующаго града Санкт-Петербурга». Её автором являлся петербургский писатель П.Н. Крёкшин (1692/1693 – 1764), проживание которого в Петербурге документально зафиксировано с конца 1712 года. Изображённая П.Н. Крёкшиным церемония, следует полагать, воссоздана им методами художественно-литературными, но целиком отрицать возможность получения им сведений от очевидцев закладки крепости на Заячьем острове тоже не следует. Название крепости и создававшемуся вокруг неё городу было дано по воле монарха только 29 июня 1703 года, в день Петра и Павла. Таким способом к Божественной Троице и апостолу Андрею в качестве небесных покровителей города были добавлены апостолы Пётр и Павел. Акт наименования города в Петров день провёл мысленную параллель между Римом, центром европейской античной цивилизации, и новооснованным городом на Неве. Также полученное городом имя дало косвенное основание считать город названным в честь самого Петра I, поскольку монарх был крещён в Петров день и апостолы Пётр и Павел считались его небесными покровителями.

Основание Петербурга в концепции преобразований Петра I

Мысль о решительном переносе столицы являлась неотъемлемой частью замысла монарха превратить Русское государство в великую державу – Российскую империю. С детских лет он воспитывался и обучался на примерах государственной деятельности величайших монархов европейского Древнего мира. Среди ставших для него главными ориентирами личностей был Александр Македонский (правил в 336 – 323 гг. до н. э.), первым из правителей Европы создавший империю. Александр Македонский переместил столицу своего государства в Вавилон (его последняя резиденция). Император Константин Великий (правил в 306–337 гг.) тоже перенес столицу из Рима в Византий, необычайно им расширенный и переименованный в его честь в Константинополь. О замысле Петра I перенести свою резиденцию в качестве монарха в город, который будет заложен при впадении реки Невы в Балтийское море, сообщил 7 мая 1703 года польскому королю Августу II, сенаторам, депутатам сейма в Люблине, британскому и нидерландскому посланникам хорошо осведомлённый российский посол в Речи Посполитой Г.Ф. Долгорукий. Это произошло ещё до основания города, поскольку дипломат был посвящён в замысел Петра I.

Объявление столичным городом

Впервые сам царь назвал Петербург столицей в сохранившемся документе в письме губернатору Ингерманландии А.Д. Меншикову от 28 сентября 1704 года. Это неоспоримое свидетельство имевшегося у монарха замысла перенести в дальнейшем столицу из Москвы во вновь основанный город. Москва продолжала в те годы сохранять значение столицы. В первом выпуске официального правительственного издания «Календарь, или Месяцослов, христианский […]» было сказано, что он «напечатан в царствующем граде Москве лета господня 1708, декабря в 28 день». Триумф в честь победы русских войск в битве под Полтавой (27 июня 1709 года) проводился, как это и было положено, в столичном городе Москве. После Полтавской победы в «Календарях, или месяцословах», ежегодно печатавшихся в Москве в 1709–1713 годах, исчезло упоминание, что они издаются в «царствующем граде». Таким способом население страны исподволь подготавливалось к переносу столицы в новый город. Без утверждения за Россией отвоёванных у Швеции земель в мирном договоре, который должен был завершить Северную войну со Швецией, перенос столицы в Петербург не мог считаться прочно обеспеченным в правовом отношении. На летнюю кампанию 1714 года царь разработал план: совместными действиями с флотом и армией Дании принудить Швецию к выгодному Северному союзу мирному договору. 9 мая 1714 года Петр I отбыл из Петербурга на остров Котлин, чтобы принять на себя руководство действиями флота и армии в начавшейся кампании. Историк О.Г. Агеева высказала мнение, что «политическим центром страны» Петербург стал в 1712–1714 годах. В.В. Мавродин, Е.В. Анисимов считали возможным принять в качестве года переноса столицы из Москвы в Петербург 1712 год, когда туда переехал Сенат. Переезд из Москвы этого государственного учреждения не являлся декларативно-правовым актом самодержца, поэтому год переноса столицы был выбран условно. Согласно последнему мнению, 300-летний юбилей переноса столицы в Петербург отмечался в 2012 году. П.А. Кротов высказал мысль, что объявление стране и миру нового российского «царствующаго града Санкт-Питербурха» состоялось 8(19) мая 1714 года, за день до отбытия царя из города на Неве в военный поход на запад. Эта декларация была сделана на титульном листе официального правительственного издания «Календарь, или месяцослов, на лето от рождества Господа нашего Иисуса Христа 1714 […]», напечатанного в тот день в Петербурге. С этого времени во всех «Календарях», издававшихся в Петербурге, он именовался «царствующим градом», а в московских изданиях «Календарей» Москва столичным городом более не называлась. Снова Москва была наименована в качестве «царствующаго града» в «Календаре», напечатанном в декабре 1727 года, – тогда двор Петра II готовился к переезду в Москву.

Организация строительства нового города

Для сооружения города потребовалось привлечь значительное количество рабочей силы и специалистов. В 1703–1712 годах на строительных работах в Петербурге трудились в общей сложности около 190 тыс. посошан – лиц податных сословий, присылавшихся на работы по государственной разнарядке на основании указов Петра I. Работные люди призывались на строительство со значительной части территории страны. Каждого работника брали с определённого царским указом количества дворов. Хозяева дворов, не посылавших работников в Петербург, обязаны были собирать денежные средства для выплаты отправленным «хлебного» и «денежного» жалованья. Неквалифицированные работники, посошане, работали по сменам. Первоначально они призывались в Петербург по три смены на два месяца, потом по две смены на три месяца. Также для строительства города в эти годы были привлечены около 13 тыс. специалистов. Обычно они переводились в Петербург на постоянное поселение; вольнонаёмные оставались на продолжительное время или обосновывались для постоянного проживания. Вопреки распространённым представлениям (восходящим к сочинениям иностранных авторов XVIII века) смертность среди работных и мастеровых людей на строительстве Петербурга была обычной для того времени. Имеющиеся статистические источники позволяют оценивать её за период 1703–1712 годов в пределах 12–26 тыс. человек.

Начало развития Петербурга в качестве морского порта

Первый иноземный торговый корабль «Дева Анна» («De Juffrow Anna») прибыл в Петербург поздней осенью 1703 года. Посещение было устроено генерал-губернатором Ингерманландии А.Д. Меншиковым. Корабельщик фрисландец Ян Хиллебрантс (Гилбрант, Гилебрант) получил «за приход» в подарок от царя 500 золотых, каждый из матросов по 300 талеров. 25 декабря 1703 года судно благополучно вернулось в порт Амстердама. В условиях господства шведского флота на Балтике первоначально посещения Петербурга иностранными торговыми судами были единичными. В 1704 году прибыл английский корабль, в 1710 году еще один британский корабль, в 1711 году снова судно Я. Хиллебрантса, в 1712 году судно из Кёнигсберга. Шведская морская блокада Петербурга была прорвана в 1713 году – в Петербург пришли 4 голландских и 3 английских торговых корабля. С 1713 года Петербург стал развиваться как морской порт на регулярной основе. Порт посетили в 1714 году 16 иноземных купеческих судов, в 1715 году – 53, в 1716 году – 33, в 1717 году – 51, в 1718 году – 54, в 1719 году – 52, в 1720 году – 75, в 1721 году – 60. С 1722 года Петербург оттеснил Архангельск с первенствующей позиции во внешней морской торговле страны. Если в Петербург в 1722 году пришло 120 иноземных купеческих кораблей, в 1723 году – 383, в 1724 году – 196, в 1725 году – 236, то в Архангельск в эти годы соответственно 60, 40, 22 и 19. Товарооборот Петербургского морского порта превысил оборот Архангельского в 1725 году более чем в 22 раза: 3,431 и 0,154 млн. р. Рижский порт зачастую опережал петербургский по числу приходивших судов, но в рижских таможенных книгах фиксировались все суда, включая большие лодки. Суммы таможенных сборов в порту Петербурга составили в 1726 году 281 855 р., в Риге – 227 798 р. Петербургский порт был мелководным: глубины на баре Большой Невы не превышали 8 футов (2,44 м), в силу чего примерно половина прибывавших с моря торговых судов разгружалась на рейде или на острове Котлин.

w.histrf.ru

27 мая 1703 года. Основание Санкт-Петербурга | Зороастрийцы Санкт

Борис Романов

(глава из книги «Мистические ритмы истории России»)

Нева Петровна — так уважительно называли ранее Неву петербуржцы. Нева — одна из самых молодых, если не самая молодая река Европы. Свой современный вид ее устье приобрело около 2,5 тысяч лет назад, но ширина и высота берегов еще сотни лет после этого сильно менялись. Возможно, в начале, ее ширина местами доходила до 10 км. Перед постройкой Петербурга невские берега были ниже современных на 2-10 метров. Историки и филологи до сих пор спорят о происхождении названия. По-фински “нева” значит болото, топь, трясина. “Нево” — море, древнее название Ладожского озера. В шведских летописях река называлась “Ню” — новая река; такое же название встречается один раз в договоре Новгорода с немецкими городами. Шведское “ню” можно сравнить и с английским new, и с немецким neu — новый. В основном историки сходятся к мнению, что и “ню”, и “нево”, и “нева” происходят от общего древнего корня.

Но вот расшифрованная надпись на вавилонских глиняных табличках легендарного Навуходоносора, царя ассирийского и вавилонского: “Нево, который наблюдает за небесными и земными воинствами, вооружил мою руку скипетром правосудия… Нево, сам себя породивший, Высший разум… благослови мой труд”. Историки, исследователи Вавилона и Ассирии единодушны в том, что речь идет о великом боге мудрости Нево, который в религиозном пантеоне Вавилона и Ассирии управлял планетой Меркурий. “Библейский” Навуходоносор правил Вавилоном и Ассирией в 626-604гг до н.э. В его имени (как и у многих вавилонских царей) как раз присутствует имя бога Нево (Набу).

Набу. В вавилон. религии — бог мудрости, покровитель наук и искусств.

Вообще на древнем Востоке Нево (Набу, Неву, Небо) означало “Божественную Мудрость” и связывалось чаще всего с Меркурием — как с планетой, самой близкой к Солнцу. В еврейском языке слово “наба” означает “пророчествовать”, а “нэбо” — “высшая мудрость”. Бог Солнца — непостижимый смертному высший Дух; Меркурий — посредник между ним и людьми. Покровителем всякого нового дела был Меркурий, — поэтому, может быть, этот корень (нево, нью, ню, новь) и означает “новый” во многих языках. Название Нево встречается и в Библии. Так называлась одна из вершин горы, с которой Господь показал Моисею перед его кончиной всю землю Обетованную, в которую предстояло войти, и на которой Моисей затем скончался. Это было более чем 3200 лет назад.

Может быть, такое совпадение названия нашей реки и бога Нево-Меркурия случайно. Может быть. Но мы увидим сейчас, как много имен и как много векторов истории совпало на берегах Невы в 1703 году — так много, что вряд ли все это можно назвать случайностью.

Заячий остров, Петропавловская крепость

16 мая (юлианского календаря, 27 мая н.с.) 1703 года, в день Святой Троицы, на Заячьем острове в устье Невы начали “рубить” крепость. В этом предложении, по крайней мере, четыре узловых понятия уже связывают наш город с Гермесом-Меркурием! О связи начала всякого дела и слова “нева” с Гермесом-Меркурием мы только что говорили выше. Далее, строительство началось под знаком Близнецов, которым управляет Меркурий, да и сам Петр родился под этим знаком. Но ведь и образ зайца в греческой мифологии тоже связан с Меркурием. И не только в греческой мифологии: в древнеиранском (авестийском) календаре священный тотэм месяца Хаурват, в седьмой день которого был основан Санкт-Петербург, — как раз Золотой Заяц. Но и это еще не все, что связано с Заячим островом: Петр родился 30 (9 н.с.) мая, и Солнце его рождения находилось в 19-м градусе Близнецов, тотэм которого (единственный из всего знака Близнецов) — тоже Золотой Заяц! Наконец, 16 мая в 1703 году приходилось на Пятидесятницу, на Святую Троицу, но вот еще одно, четвертое совпадение: именно в майские иды по юлианскому календарю (с 15 мая) в Риме справляли празднества в честь Меркурия — это описал Овидий в “Фастах”. Воистину сам Гермест-Трисмегист смотрел с небес в тот день на дельту Невы, на Заячий остров!

Не будет преувеличением сказать, что среди петербургских скульптур античных богов Гермес-Меркурий занимает одно из первых мест. Центральное место занимает это божество, высоко подняв свой жезл-кадуцей, — знак своих тайн и своей власти, — на кровле здания бывшей таможни (Пушкинский дом). Еще в древнем Риме Меркурий стал почитаться также как покровитель торговли, банков (их было много уже тогда!), ремесел. До 1917 века на Невском было 28 банков и 10 банкирских домов. Немало из них в XIX веке было украшено его фигурами. Но вернемся к началу.

Вот как описывает первый (изданный в 1903 году) путеводитель по С.-Петербургу: “По преданию, строительство началось с того, что Петр вырезал два дерна и, положив их крестообразно, сказал: “здесь быть городу”; затем, взяв заступ, начал копать ров; в это время в воздухе появился орел и стал парить над царем. Когда ров был выкопан примерно на два аршина, в него, 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы, поставили ящик (ларец), высеченный из камня; духовенство окропило ящик святою водою; Государь вложил в него золотой ковчег с частью мощей святого Апостола Андрея Первозванного; потом Царь покрыл ящик каменною доскою с надписью:

“Отъ воплощения Iисуса Христа 1703 года, мая 16, основанъ царствующий градъ С.-Петербургъ Великимъ Государемъ Царемъ и великимъ Княземъ Петромъ Алексъевичемъ, Самодержцемъ Всероссiйскимъ”.

Царь, Самодержец — этот Человек в мифологии связан с образом Льва, царя зверей. Строительство и земля связаны со знаком Тельца. Для мистерии сфинкса не хватает Орла. Но в предании над Царем кружит как раз орел (наверное, так и было!). Четыре знака Зодиака, Лев, Водолей (Человек), Телец и Скорпион (Орел) образуют в круге Зодиака крест. Крестом сложил Петр первые два дерна, — конечно, это был христианский символ, — но также и один из древних символов сфинкса. Таким образом, мистерия сфинкса проявилась уже при самом начале Санкт-Петербурга.

Между прочим, легенду об орле слышали, наверное, многие. В одном из вариантов орел даже опускается на березы близ Петра. Я тоже думал, что это легенда, предание, — может и вымысел. Но вот что прочитал в книге, изданной к 200-летию Петербурга городской Думой — “История города С.-Петербурга. Исторический очерк” (репринт 1993г.): “Одна любопытная старинная рукопись передает такую подробность. Когда Петр взялся за заступ, с высоты спустился орел и парил над островом. Царь, отойдя в сторону, срубил две тонкие березки и, соединив их верхушки, поставил стволы в выкопанные ямы. Таким образом, они должны были обозначать место для ворот будущей крепости. Орел опустился и сел на березки; его сняли оттуда, и Петр, обрадованный счастливым предзнаменованием, перевязал орлу ноги платком и посадил его к себе на руку… Та же рукопись поясняет со слов жителей тех мест, что орел уже давно жил на острове. Его нашли там шведские солдаты, сторожившие королевские леса, и сделали ручным. Впоследствии он содержался в крепости, и на продовольствие его было назначено жалованье”.

Вот так. То, что казалось красивой легендой, все же, вероятно, было в действительности. Между прочим, день Святой Троицы — это ведь и день сошествия на землю Святого Духа, и это иногда происходит, по библейским преданиям, в виде сошествия с небес голубки, птицы. Что же, для Петра Великого больше подходил, конечно, орел. Остается добавить, что по древнему авестийскому календарю 32-летнику 1703 год был годом Спента-Манью, что и означает Святой Дух. А 27 мая по тому же календарю, как мы упоминали выше, это 7-й день месяца Хаурват — это день солнечного божества Амертата, в который лучше всего начинать строить дом, крепость, город, и священный тотэм этого дня — Орел! Вряд ли Петр или его спутники знали этот древнеиранский календарь!

Отыскивая место для будущей крепости, весной 1703 года царь тщательно исследовал побережье Невы со специалистами по возведению фортификаций, артиллеристами и моряками. Кроме известных его соратников, в свите Петра были два специалиста-фортификатора: французский генерал-инженер Жозеф Гаспар Ламбер де Герэн и немецкий инженер майор Вильгельм Адам Киршенштейн. Примечательно, что осенью 1703 года Ламбер де Герэн получил в награду орден Андрея Первозванного — тогдашний (с 1698 года) высший и единственный орден России. Вильгельм Адам Киршенштейн до самой своей смерти в 1705 году руководил строительством Петропавловской крепости. Эти сведения можно найти в предисловии д.и.н. Е.Анисимова к сборнику “Город под морем” (СПб, 1996г). Петр никогда не был щедр на эту самую высокую награду. Следующими кавалерами ордена стали лишь герои Полтавской битвы в 1709 году. Основание Петербурга стало итогом тщательно подготовленной во всех отношениях многоплановой предварительной работы…

http://proza.ru/2011/05/22/2

www.zoroastrian.ru

Основание санкт петербурга петром 1

Основание Санкт-Петербурга

Основанный в 1703 году в устье Невы Петром I город был назван им Санкт-Петербургом. Он должен был стать «окном в Европу» — способствовать вхождению России в более живую и тесную связь с общеевропейской жизнью. Заложенный как крепость, Петербург уже в 1712 году становится столицей России, оставаясь ею более двухсот лет (до 1918 г.). Первые постройки Петербурга преследовали утилитарные и прежде всего оборонительные цели. На маленьком островке в дельте Невы начинает строиться Петропавловская крепость с земляными стенами. Ниже по течению, на левом берегу самого большого рукава невской дельты, устраивают Адмиралтейскую верфь (нач. в 1704 г.), также окруженную стенами, бастионами и рвами. Жилые постройки были вначале совсем примитивными. Даже царское жилище — сохранившийся доныне домик Петра I (1703) на правом берегу Невы выше крепости срублен из бревен, подобно обычной русской избе. Однако уже очень скоро строительство приобретает большой размах, начинает вестись более планомерно под руководством профессиональных архитекторов. Возникает задача регламентации ведущейся застройки, разработки проекта города. В отличие от городов Древней Руси, развивавшихся стихийно, длительно и органично, Петербург создается в исторически короткий срок по регулярному плану. В 1706 году для ведения всеми строительными делами была учреждена специальная Канцелярия городовых дел. В 1714 году в целях ускорения строительства был принят указ, воспрещающий возводить где-либо помимо Петербурга каменные дома. В это же время разрабатываются «образцовые» проекты домов для различных слоев жителей: «именитых», «зажиточных» и «подлых». В 1716 году был утвержден первый план застройки Петербурга, исполненный архитектором Доменико Трезини, работавшим в городе со времени его основания. По этому плану, согласно желанию Петра, центр столицы предполагался на Васильевском острове, омываемом двумя главными рукавами невской дельты. Весь остров должен был пересекаться прямоугольной сетью улиц и каналов, прорываемых для осушения территории. В том же 1716 году в Петербург приехал французский зодчий Жан-Батист Леблон, который был назначен главным архитектором города.

Петропавловская крепость

16 (27) мая 1703 года, в день Св. Троицы, на острове заложили крепость. Именно этот день считается днем основания Санкт-Петербурга. Но имя свое крепость получила только 29 июня, когда, в Петров день, здесь заложили церковь Святых Петра и Павла. Петр назвал новую крепость «Санкт — Питербурх», это же имя получил и возникающий вокруг Заячьего острова город. Апостол Петр, по христианскому преданию, был хранителем ключей от рая, и это тоже казалось русскому царю символичным: город, носящий имя его небесного покровителя, должен был стать ключом от Балтийского моря. Только несколькими годами позже крепость стали называть Петропавловской — по названию ее главного собора.

План будущей крепости начертил сам Петр. Строить укрепления надо было очень быстро, чтобы успеть за короткое лето. И действительно, к осени 1703 года крепость была «вчерне закончена». В первые годы ее стены для ускорения насыпали из земли, возведение же каменных укреплений началось через три года — в 1706 году.

Сразу же после закладки крепости на берегу Невы за три дня был срублен деревянный дом для Петра. Царь захотел, чтобы его новое жилище походило на полюбившиеся ему голландские постройки, поэтому стены деревянного дома масляной краской расписали под кирпич. Петр жил в этом доме недолго и только летом, но в память об основателе Петербурга домик Петра сохранен до сегодняшнего дня.

Новый город начал расти рядом с крепостью на соседнем Березовом острове, этот остров даже стали называть Городским (теперь это Петроградская сторона). Уже в ноябре 1703 года здесь открылся первый храм города — в память о том, что крепость была заложена в день Святой Троицы, его тоже назвали Троицким. Перестроенный через несколько лет в камне, Троицкий собор некоторое время был главным храмом столицы. Именно здесь в 1721 году Петр I принял титул императора.

Площадь, на которой стоял собор, тоже получила название Троицкой. Она открывалась к Неве, и здесь устроили первую городскую пристань, к которой причаливали, грузились и выгружались корабли. На площади были построены первый Гостиный двор, первый петербургский трактир «Аустерия четырех фрегатов». Подъемный мост соединял Городской остров с соседним Заячьим, где находилась крепость.

Городские постройки появились и на противоположном берегу Невы, под прикрытием Адмиралтейской крепости — верфи. Началось строительство и на Васильевском острове, который Петр планировал сделать центром города.

В 1712 году в Санкт — Петербург из Москвы переехал царский двор, принято считать, что именно с этого момента столица России переместилась на берега Невы. Но еще в сентябре 1704 года Петр писал Меншикову, что он едет в «столицу Питербурх».

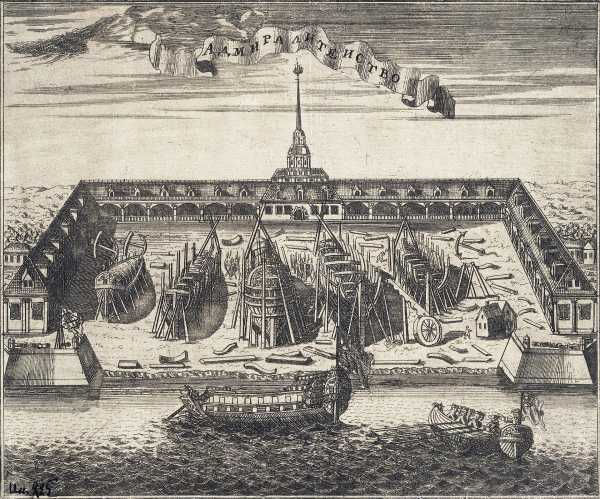

Строительство Адмиралтейства

В ноябре 1704 года на левом берегу Невы напротив Васильевского острова состоялась закладка судостроительной верфи. Место для нее Петр I выбрал сам, предварительно обследовав берега невской дельты.

Необходимость построить верфь рядом с Финским заливом была для царя очевидной: до этого русские боевые корабли сооружались в Лодейном Поле, а потом их нужно было привести в Петербург через бурную Ладогу и по Неве. Не все корабли доходили до столицы из-за штормов, и даже те, что прибывали в Петербург, часто требовали ремонта.

Но новая верфь, по замыслу Петра, должна была стать не просто местом, где строили боевые корабли. По приказу царя на берегу Невы строилась верфь — крепость.

О знаменательном моменте закладки новой верфи сохранилась запись самого Петра: «Заложили Адмиралтейский дом и были в остерии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 сажен»

Первый план верфи принадлежал самому царю, и Петр постоянно был в курсе всех деталей строительства. Адмиралтейские сооружения должны были выглядеть, как широкая буква «П», развернутая к Неве. Одновременно с главным здание — «Адмиралтейским домом» — сооружались мастерские, эллинги, амбары, подъемные мосты, ворота. Почти одновременно началось и строительство кораблей: первые суда были заложены тоже в ноябре 1704 года. К ноябрю 1705 года на крепостных бастионах Адмиралтейства установили около 100 пушек, были построены подъемные мосты, ворота.

Строительство верфи шло трудно. Тысячи рабочих в тяжелых условиях, болея и умирая, работали здесь от зари до темна. Большое наводнение 1705 года прервало работы и причинило новой крепости огромный ущерб. Но, несмотря на все трудности в апреле 1706 года на воду было спущено первое судно — 18-пушечный корабль, конструкция которого приписывается Петру. На берегах Невы появилась верфь — крепость, построенная по всем правилам фортификации того времени.

Царь не только принимал участие в разработке конструкций судов, но и сам работал на верфи: он числился главным мастером. Даже значительно позже, когда царь перестал «служить» в Адмиралтействе, он каждый день старался приезжать туда.

В 1707 году была принята первая программа строительства кораблей Балтийского флота. Согласно ей на Балтике предполагалось иметь 5 кораблей 80-ти пушечного, 12 кораблей 70-ти пушечного, 12 — 50 пушечного ранга, 6 — 32-пушечных фрегатов, 6 — 18-пушечных шняв. К 1712 году был построен первый крупный корабль — 54-пушечная «Полтава». Спуск каждого корабля отмечался как большой праздник, а мастер, строивший его, получал из рук царя на серебряном блюде по 3 серебряных рубля за каждую пушку.

В 1719 году Адмиралтейскую верфь стали расширять, причем строительство решили вести из камня. Тогда и появился в центре главного здания шпиль с корабликом наверху, ставший впоследствии одним из символов Петербурга.

Получилось так, что в боевых целях Адмиралтейская верфь — крепость никогда не использовалась, а после заключения Ништадтского мира она потеряла всякое оборонное значение. К концу царствования Петра Адмиралтейство было крупнейшим судостроительным предприятием Петербурга. Кроме того, его башня стала играть роль архитектурного центра молодой столицы: отсюда к Александро-Невскому монастырю была прорублена дорога.

Летний сад

Всего через год после основания Петербурга, в 1704 году, на болотистом берегу Невы напротив Петропавловской крепости по приказу Петра начались работы по разбивке большого парка, который получил романтическое название «Летний сад». Отведенная для этого территория тянулась от Невы до современного Невского проспекта, но за триста с лишним лет центр Петербурга изменился настолько, что название «Летний сад» закрепилось лишь за небольшой частью прежнего огромного парка. Сегодня это фактически зеленый остров, который окружают Фонтанка, Мойка, Лебяжья канавка и Нева.

Летний сад создавался в модном тогда в Европе «регулярном стиле», который еще называли «французским». Аллеи в таких парках располагались симметрично, сходились и расходились, образуя площадки правильной геометрической формы, на пересечении аллей устанавливали скульптуры и фонтаны, из зелени создавали причудливые беседки, галереи, лабиринты. Сад украшали южные растения, высаженные в специальные кадки, партеры с яркими цветами, фигурные клумбы. Такие парки становились как бы продолжением дворцовых залов и анфилад.

Летний сад делился каналом на две части: парадную и хозяйственную. Парадная часть примыкала к Неве, здесь при жизни Петра летом проходили ассамблеи и торжества в честь побед в Северной войне. В боковых аллеях накрывали столы, а в самой большой средней устраивали танцы. Аллеи были украшены скульптурами, которые по приказу Петра доставили в Петербург из Италии. Царь хотел, чтобы скульптуры стали не просто украшением парка, но и способствовали просвещению гостей: каждая из них олицетворяла какое-то понятие — времена года, стихии, время суток, кроме того, некоторые скульптуры изображали героев античных мифов. В Летнем саду в петровское время находилась и знаменитая скульптура Венеры, которую впоследствии стали называть Таврической, для ее охраны даже был выставлен специальный пост. Сегодня знаменитая скульптура Венеры Таврической находится в Эрмитаже.

В южной части парка, которая считалась хозяйственной, находились каменная галерея, скульптурная мастерская, теплицы, пруд, где разводили карпов, здесь росли фруктовые деревья, были устроены грядки с «поваренными травами». Петр называл эту часть сада царским огородом.

В Летнем саду находился и первый дворец русского царя. Сначала выстроили деревянный дом, а в 1712 году по проекту архитектора Доменико Трезини был возведен каменный дворец, который можно увидеть в Летнем саду и сегодня. Летний дворец Петра I выглядит очень просто и строго, его украшают лишь барельефы на фасадах, выполненные по мотивам античной мифологии и прославляющие победы России над Швецией в Северной войне. Залы дворца украшены живописью, лепкой, изразцами, декоративными росписями.

Особой достопримечательностью Летнего сада были фонтаны. Некоторые из них находились в «зеленых лабиринтах», в боковых аллеях, а в центре сада устроили самый большой пятиструйный фонтан. Фонтанные водоемы отделывали мрамором, пудожским камнем, раковинами, их украшали мраморные или даже позолоченные статуи, бюсты, вазы. Воду для фонтанов с помощью специального устройства подавали из Безымянного Ерика, поэтому за этой рекой быстро закрепилось название «Фонтанная река», а потом и просто «Фонтанка». К сожалению, фонтаны в Летнем саду просуществовали только до 70 годов 18 века: катастрофическое наводнение 1777 года их уничтожило.

Рядом с Летним садом находился Большой луг, там устраивали смотры войск, фейерверки, праздновали знаменательные события. Теперь это место знакомо всем как Марсово поле.

Летний сад стал первым в России парадным публичным парком, в котором, на европейский манер, не только отдыхали, но и устраивали официальные государственные праздники и даже принимали иностранных гостей. С тех пор прошло уже больше 300 лет, Летний сад давно перестал быть закрытой императорской резиденцией, но нет, наверное, в центре Петербурга более любимого и романтического места.

Основание Александро–Невского монастыря

История Александро-Невского монастыря неразрывно связана с историей России и Петербурга.

Чтобы придать новой российской столице особую значимость, Петр I задумал увековечить здесь имя Александра Невского — выдающегося русского полководца и государственного деятеля, которого любили и чтили по всей России. С его именем решили связать создание нового монастыря на берегу Невы, ведь недалеко отсюда в 1240 году произошла историческая Невская битва, в которой новгородцы, возглавляемые князем Александром, одержали победу. Именно после этого сражения Александра стали называть Невским.

Первое упоминание о новом монастыре относится к 1710 году, когда царь выбрал для него место. Строительные работы начались в феврале 1712 года, а уже через год на берегу небольшой Черной речки появилось первое здание — деревянная церковь «во имя Благовещенья». Именно от этой даты ведется официальная летопись Александро-Невской лавры. К 1714 году построили монашеские кельи, еще через несколько лет появился каменный монастырский городок. Автором композиционного плана Александро-Невского монастыря стал Доменико Трезини, именно его проект на многие десятилетия определили принципы построения монастырского ансамбля.

Монастыри на Руси традиционно старались укрепить, обезопасить от внезапных военных вторжений, но, по замыслу Петра, новый монастырь должен был выглядеть по-другому: здесь не было могучих стен, которые превращали обитель в крепость, его фасад выходил к Неве и был украшен балюстрадой с вазами и цветником. Все это делало монастырский комплекс более светлым и парадным.

Петр задумал сделать главный монастырь столицы своего рода пантеоном — здесь должны были хоронить видных государственных деятелей. Первым в 1718 году похоронили Ф. Ю. Ромодановского, вслед за ним — фельдмаршала Б. П. Шереметьева. Несмотря на то, что Шереметьев при жизни завещал похоронить себя в Киево — Печерской лавре, Петр посчитал, что тело знаменитого полководца, с именем которого связаны многие победы Северной войны, должно покоиться в столице.

В 1720 году при монастыре открыли Славянскую школу, ставшую позже Славяно-греко-латинской семинарией, в том же году здесь заработала типография, в которой были напечатаны знаменитые «Букварь учебный…» Ф. Прокоповича, «Слово похвальное о флоте российском и о победе на море» и «О Полтавской и Гангутской победах» Г. Ягужинского.

Монастырский комплекс строился быстро, и скоро стало ясно, что для его развития необходима хорошая связь с центром города, с его Адмиралтейской частью, а также прямое сообщение со старой Новгородской дорогой. В 1712 году от монастыря к Адмиралтейству проложили прямую и широкую, как тогда писали, «першпективную дорогу», которая стала предшественницей Невского проспекта.

30 августа 1724 года, ровно через три года после заключения Ништадтского мира, состоялось торжественное освещение церкви «во Имя Александра Невского». Она находилась на втором этаже перестроенной в двухэтажную Благовещенской церкви. Именно здесь установили привезенную в Петербург гробницу с прахом князя Александра Невского. На торжественной церемонии присутствовал сам царь, и это событие стало еще одним подтверждением столичного статуса Санкт-Петербурга.

Созданный по замыслу Петра I, Александро-Невский монастырь на долгие годы стал центром духовной жизни Санкт-Петербурга.

Летний дворец Петра Первого

В 1714 году в Петербурге появился первый в России музей, который назвали на немецкий манер «Кунсткамерой», то есть «кабинетом редкостей». Первыми экспонатами музея стали предметы личной коллекции самого Петра, их перевезли в новую столицу из Москвы и разместили в Летнем дворце царя в Летнем саду. Основу этого собрания редкостей составили предметы, которые Петр привез из Европы во время поездки с Великим Посольством: это были минералы, изделия из камня, слоновой кости, сандалового дерева из Индии, других азиатских стран, в коллекцию входило также собрание анатомических препаратов голландского анатома Рюйша. Дополнял уникальное собрание огромный Готторпский глобус — своеобразный маленький планетарий, внутри которого можно было наблюдать движение звездного неба. Этот необычный подарок Петр получил в Европе от герцога Голштинского.

Небольшой Летний дворец не мог стать настоящим хранилищем для уникальной коллекции: очень скоро отведенное для нее помещение стало тесным. «Кабинет редкостей» решили перевести в отдельное здание. Новым музейным помещением в 1718 году стали так называемые Кикины палаты — дом, конфискованный у опального вельможи Александра Васильевича Кикина. Теперь появилась возможность свободно расставить все ценные предметы коллекции, так, что их можно было рассматривать. Первый российский музей стал публичным, сам царь хорошо знал все предметы коллекции и любил их показывать.

В Кикиных палатах разместился не только музей: сюда же привезли царскую библиотеку редких книг, как русских, так и на иностранных языках. Здесь же появилась первая химическая лаборатория.

Стремясь к тому, чтобы редкостей в музее становилось все больше, Петр издал специальный указ, в котором говорилось: «Если кто найдет в земле или на воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, как у нас ныне есть..да зело велики или малы перед обыкновенными, также старые надписи на каменьях, железе или меди…». Со всей России в музей стали поступать новые экспонаты, в те, кто бывал за границей, должны были привозить диковинные предметы оттуда.

Петр по-настоящему гордился своим детищем и хотел, чтобы первый российский музей находился в центре столицы, рядом с правительственными зданиями. Поскольку при жизни Петра городским центром планировали сделать Васильевский остров, именно здесь в 1718 началось году строительство нового здания Кунсткамеры. Существует легенда, будто бы Петр, гуляя по берегу острова, заметил необыкновенную сосну: ее ствол был причудливо изогнут. Петр назвал дерево монстром, приказал спилить сосну и сохранить ее необычную часть, а на том месте, где она росла, построить новое здание музея.

Автором проекта здания Кунсткамеры принято считать архитектора Г. Маттарнови, хотя многие исследователи считают, что над этим проектом работали и другие архитекторы. К сожалению, сам Петр не успел увидеть здание Кунсткамеры законченным: строительство шло очень медленно. Коллекции из Кикиных палат в новую Кунсткамеру перевели в 1726 году. Специальное помещение на третьем этаже отвели для огромного Готторпского глобуса.

В 1724 году была основана Петербургская Академия наук, Кунсткамера вошла в ее состав.

Открытие Кунсткамеры в комплексе с библиотекой в новом великолепном здании стало важным событием для страны. По сути, еще нигде в Европе не было ничего подобного. Кунсткамера стала настоящим украшением молодой столицы и местом, куда непременно старались привести всех важных гостей Петербурга.

В ходе Северной войны 1700–1721 гг. со шведами, русская армия во главе с Петром I отвоевала шведскую крепость Ниеншанц

Пребывание человека на территории современного Санкт-Петербурга прослеживается со времени последнего таяния ледника, покрывавшего данную территорию.

Примерно 12 тысяч лет назад ледник отступил с данной местности, и вслед за ним пришли люди, вероятно предки современных финно-угорских народов.

В VIII–IX веках берега Невы заселили восточные славяне (ильменские словене и кривичи).

Здесь они занимались подсечно-огневым земледелием, скотоводством, охотой и рыбалкой.

В начале IX века эти земли вошли в состав единого Древнерусского государства, составив часть территории Великого Новгорода под названием Водская пятина, местность справа по течению Невы именовалась Карельской землёй, слева

– Ижорской землёй.

В VIII–XIII веках по Неве проходил водный путь «Из варяг в греки» из Скандинавии через Восточную Европу в Византию. В этот период Новгородская республика постоянно вела войны со шведами.

15 июля 1240 года при впадении реки Ижоры в Неву состоялось сражение между новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском. В 1300 году шведами при впадении реки Охта в Неву была построена крепость Ландскрона, однако спустя год она была взята соединённой дружиной из новгородцев и местных карел и срыта до основания.

На месте бывшей Ландскроны долгое время существовало «Невское устье» – новгородское торжище, то есть рынок. В XV веке Ижорская земля в составе Новгородской республики была присоединена к себе Московским Великим княжеством. В результате поражения в войне со Швецией по Столбовскому миру 1617 года земли по реке Неве вошли в состав Шведской Ингерманландии, торговым и административным центром которой стал город Ниен около крепости Ниеншанц, построенной в 1611 году на месте Ландскроны.

В ходе Северной войны 1700–1721 гг.

со шведами, русская армия во главе с Петром I отвоевала шведскую крепость Ниеншанц. 16 (27) мая 1703 года в устье Невы была заложена земляная Петропавловская крепость, с которой началась застройка Санкт-Петербурга. Подходящее место для возведения фортификационных сооружений Петр I искал лично. Обследовав ближайшие территории, он выбрал для этого остров Енисаари (Заячий), расположенный в самом широком месте Невы и отделенный глубокой протокой от соседнего Березового (сейчас Петроградского) острова.

С этого места крепость огнём орудий могла накрывать фарватеры главных рукавов дельты

– Невы и Большой Невки. Петр I планировал строительство гавани, которая позволила бы начать торговлю с Северо-Западной Европой, а такое местоположение крепости позволяло полностью контролировать морские ворота нового города и подходящие к берегу корабли.

Окруженную водой крепость было трудно штурмовать, что делало ее надёжной и безопасной. План будущей крепости царь Петр также начертил лично, а руководить строительством поручил своему сподвижнику А. Д.

Меншикову.

Однако первым жилым зданием нового города стал построенный на берегу Невы 24-26 мая 1703 года летний домик Петра I. В нем царь жил пять лет (до 1708 года). Вскоре на соседнем Березовом острове начал расти город, в главном храме которого – Троицком – Петр I в 1721 году принял императорский титул.

29 июня 1703 года было заложено основание деревянной церкви во имя святых апостолов Петра и Павла, а к осени того же года было, в основном, завершено возведение крепости.

На Березовом острове появились причалы, биржа, торговые ряды и прочие постройки. В 1704 году началось строительство второго по важности сооружения – верфей, ныне известных как Адмиралтейство.

Адмиралтейство

В первые десять лет существования города главной его частью был Городской остров (совр. Петроградский остров), здесь находились Гостиный двор, Троицкая церковь, множество служебных зданий, ремесленные слободы и воинские части.

Первым промышленным предприятием города стала Адмиралтейская верфь, открытая в 1705 году на Адмиралтейской стороне (левый берег Невы), где в дальнейшем были построены Галерная верфь, Зимний дворец Петра I и Летний дворец Петра I с Летним садом.

В 1714 году была начата постройка каменного Петропавловского собора. Позднее и сама крепость стала называться Петропавловской, а будущий город – Санкт-Питер-Бурхом.

Петр с самого начала задумывал Петербург как новую столицу и «окно в Европу».

Поэтому город намерено застраивался по образу и подобию европейских столиц. Строительными работами руководили первый петербургский генерал-губернатор

А. Д. Меншиков и первый архитектор города Доменико Трезини. Ориентирами дальнейшей застройки города стали Петропавловская крепость и летний домик Петра I. На Троицкой площади, где стояла одноимённая церковь, возвели здания Сената, Таможни, Мытного двора.

Вблизи находились дома знатных вельмож, высших гражданских и военных чинов, духовенства. Не дожидаясь окончания застройки нового города, желая покончить с московским консерватизмом, Петр в 1712 году перенес столицу России из Москвы в новый город, а с 1713 года все лица, служащие царскому двору, должны были селиться в Петербурге, сюда переехал правительственный Сенат. Указом Петра Великого от 16 января 1712 года в Петербурге создаются инженерная и артиллерийская школы.

В 1712 году Пётр I издал указ о создании Генерального плана Санкт-Петербурга. Именно с этого времени активно начали застраиваться Васильевский остров, и Выборгская сторона.

В 1714–1715 гг. началось строительство на Выборгской стороне, Васильевском острове, который должен был стать центром города, разворачивается строительство пригородных дворцов Петергофа, Екатерингофа, Ораниенбаума.

Кроме Адмиралтейства в Питер-Бурхе появились и другие предприятия: Литейный двор, Сестрорецкий оружейный завод, Монетный двор, Шпалерная мануфактура, Шёлковая мануфактура, Кожевенный завод на Выборгской стороне, сахарный завод, стекольные заводы, шлифовально-гранильная фабрика и множество других фабрик, заводов и мануфактур.

Камня для строительства было очень мало, поэтому царь издал указ, согласно которому каждый корабль, входивший в гавань нового города, должен был доставить не меньше 30 больших камней для мощения дорог, а каждая повозка, въезжающая в город, – не меньше 3. Кроме того, под страхом конфискации и ссылки Петр I запретил возводить каменные постройки в других городах России.

Так были построены здания для высших и центральных органов власти: Сената, Синода, коллегий.

Был открыт первый публичный музей – Кунсткамера, учреждены Академия наук и Академический университет.

Под руководством иностранных архитекторов шла активная застройка улиц города. Земля в городе в ту пору раздавалась бесплатно, и к 1725 году в городской черте проживало не менее 40 тысяч человек.

В 1720-е гг.

название Санкт-Питер-Бурх было изменено на Санкт-Петербург (близкое к немецкому). В 1724 году переведён из Москвы Монетный двор.

Пожары и наводнения привели к середине XVIII века многие здания Петербурга, построенные в петровское время, в ветхое состояние, а некоторые — были уничтожены.

Так, летом 1736 и 1737 годов в Петербурге произошли два пожара (выгорела вся деревянная Морская слобода и значительная часть Адмиралтейского острова). В 1737 году указом императрицы Анны Иоанновны создаётся Комиссия о Санкт-Петербургском строении (возглавлял комиссию П.

М. Еропкин). По этому плану утверждалась идея трёх лучевого развития Петербурга от Адмиралтейства, становившегося композиционным центром, а роль главной магистрали отводилась Невскому проспекту.

Санкт-Петербург становится одним из крупнейших научных центров в России. Создаётся целый ряд учебных заведений — Смольный институт благородных девиц, Императорская Академия художеств, Горное училище, Главное народное училище по подготовке учителей и другие. Развивается и культурная жизнь в столице.

30 августа 1756 года издаётся указ о создании первого в стране государственного театра. В 1762 году на смену предыдущей комиссии пришла Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, которая регулировала застройку набережных малых рек и каналов, формирование архитектурных ансамблей центральных площадей.

Начинается строительство гранитных набережных Невы, Фонтанки, а затем и других рек и каналов центра города. К концу XVIII века население города составило 220 тысяч человек и обогнало по численности Москву, в городе действует более 60 православных и 15 иноверческих церквей.

По данным на 1780 год, в городе насчитывалось более 1200 улиц и переулков, 3,3 тысячи домов, вся центральная часть города уже полностью была замощена булыжником и покрыта поперечными досками. После 1785 года создаётся орган, «заведующий делами всесословного городского населения и образующийся путём всесословных выборов», — Городская Дума.

Sankt Petersburg).

С тех пор город трижды менял свое название:

Санкт-Петербург (16 (27) мая 1703–18 (31) августа 1914) – столица государства;

Петроград (18 (31) августа 1914–26 января 1924) – переименован после вступления России в Первую Мировую войну в связи с царящими в то время антигерманскими настроениями;

Ленинград (26 января 1924–6 сентября 1991) – переименован в честь В.

И. Ленина после его смерти;

Санкт-Петербург (6 сентября 1991–н. вр.) – возвращено историческое название.

Пётр I Алексеевич, прозванный Великий (30 мая [9 июня] 1672 года – 28 января [8 февраля] 1725 года) – последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года).

Представитель династии Романовых, Пётр был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. До своей смерти в 1696 году формальным соправителем Петра был его брат Иван.

После смерти Петра у власти сменилось 13 правителей, каждый из которых как-то изменил облик Санкт-Петербурга.

Дочь Петра Елизавета (царствовала в 1741–1761 гг.) основала в Петербурге, чье население увеличилось до 74 тысяч человек, Пажеский корпус, Академию художеств, создала первую в России профессиональную драматическую труппу.

При ней было начато строительство Зимнего дворца, возведены Шереметьевский дворец и Смольный собор. Ее любимой летней резиденцией стал Петергоф.

При Екатерине II (1762–1796) место летнего отдыха правителей сменилось на Царское Село, а в Санкт-Петербурге были открыты Публичная библиотека и Эрмитаж. Берега Невы, Фонтанки и Екатерининского канала (Мойки) оделись в гранит. В этот период возводятся Таврический и Мраморный дворцы, Гостиный Двор, установлен памятник Петру I «Медный всадник».

К концу XVIII века население Петербурга достигло 230 тысяч.

При Александре I (1801–1825), в городе возводятся Смольный институт, Казанский собор и Биржа, а число жителей приближается к 400 тысячам.

В тот же период, в 1824 году, Петербург пережил самое разрушительное за свою историю наводнение, во время которого погибло более 500 человек, были уничтожены хранившиеся в подвалах многочисленные запасы, разрушено множество домов.

Правление Николая I (1825–1855) в истории города связано с подавлением восстания декабристов и открытием в 1837 году первой российской железной дороги.

Тогда же окончательно cформировался ансамбль центральных площадей и Невского проспекта, были построены Александринский театр, Михайловский дворец, Главный штаб.

При Александре II (1855–1881) в Петербурге начинают работу Варшавский, Балтийский и Финляндский вокзалы, открывается Мариинский театр, проведен водопровод. Население столицы насчитывает 861 тысячу человек. 1 марта 1881 года Александр II был убит террористами у Михайловского сада.

Позднее на месте этой трагедии заложили храм Спаса-на-Крови.

Во время правления последнего императора Николая II (1894-1917) город на Неве продолжает свое развитие: заканчивается строительство на Васильевском острове и Петроградской стороне, пущен трамвай, улицы освещаются электричеством, на них появляются автомобили. Число жителей Санкт-Петербурга увеличивается почти до двух миллионов.

В 1917 году к власти приходят большевики во главе с В.

И. Лениным, и уже через полгода Петроград перестает быть столицей. Начинается советский период истории города: переименовываются улицы и проспекты, разрушаются старые памятники, создаются новые. По всему городу строятся дворцы культуры, Петроград становится крупным промышленным, научным и учебным центром. В 1929 году начинается «великий перелом»: разгромлена Академия наук, взорваны или закрыты сотни церквей.

В 30-е гг. XX в. здесь открываются научные и учебные институты.

Одной из самых трагических страниц в жизни города и его жителей стала 900-дневная блокада.

Зимой 1941-1942 гг. от голода и холода, болезней и бомбежек по разным подсчетам, погибло 600-800 тысяч ленинградцев. Однако многие жители спаслись благодаря знаменитой «Дороге жизни» – ледовой и водной трассе на Ладожском озере, по которой привозили хлеб и эвакуировали людей.