такая вот история

ЕГЭ по истории. Подборка заданий по XVII веку1.В 1601 году из России в Польшу бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он объявил себя чудом спасшимся царевичем Дмитрием. Осенью 1604 года он вторгся в пределы России, имея всего около четырех тысяч казаков и поляков. В 1605 году он взошел на трон. Объясните, чем был вызван успех Лжедмитрия I в борьбе за власть? Приведите три объяснения.

2.Укажите любые три обстоятельства, которые способствовали свержению с престола Василия Шуйского.

3.Почему Лжедмитрий первый, будучи окружен немногочисленной армией, смог спокойно подойти к Москве, не получив должного сопротивления? Приведите не менее трех объяснений.

4.Первое десятилетие XVII в. в истории России было охарактеризовано как время Смуты. Объясните (привести не менее трёх объяснений), какие события дали основание историкам охарактеризовать этот период Отечественной истории подобным образом? Назовите не менее трёх исторических личностей, которые своими действиями символизировали этот период как «смутное время».

5. Известно, что в XVII в. в России всё большее число людей овладевали иностранными языками. Назовите два из наиболее распространённых тогда иностранных языков и укажите причины важности владения ими в тот период.

6. В конце XVI в. началось освоение Сибири. Уже в 1639 г. землепроходцы вышли к Охотскому морю, а к концу XVII в. вся Сибирь (за исключением Камчатки и Чукотки) стала российским владением. Назовите три условия, которые позволили немногочисленной российской администрации, казакам, купцам и крестьянам овладеть огромной территорией без долгих и кровопролитных войн.

7. Царь Алексей Михайлович получил от современников прозвание Тишайший. Царь отличался для своего времени мягким характером, был часто снисходительным к проступкам окружающих и очень религиозным. Но его царствование ознаменовалось страшными социальными потрясениями, из-за которых столетие, на которое пришлось царствование Алексея Михайловича, вошло в историю как «бунташный век». Приведите не менее трёх причин социальных потрясений времён царствования Алексея Михайловича.

8.Потребности экономического, политического и культурного развития России определяли и её основные внешнеполитические задачи в XVII в. Но успехи во внешней политике были незначительны. Основные стратегические задачи — выход к морям и воссоединение русских земель — остались нерешёнными и перешли следующему веку. Какие препятствия мешали более успешному решению внешнеполитических задач? Приведите три объяснения.

9. В.О. Ключевский охарактеризовал XVII в. как «новый период русской истории». Объясните, в чём состояли важнейшие социально-экономические изменения (приведите три объяснения).

10.Высказывается следующая оценка состояния России до начала её модернизации Петром I.

Используя

исторические знания, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих

данную оценку, и не менее двух аргументов, опровергающих её. Укажите, какие

из приведённых вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие

опровергают её.

11. В исторической

науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных

точек зрения, существующих в исторической науке.

germi50.blogspot.com

РОССИЯ В XVII В

переход на главную

Сельское хозяйство

События смутного времени привели к разорению и опустошению значительной части России, особенно ее центральных районов. Начиная с 20-х гг. XVII в. начался процесс восстановления хозяйства. В основном оно было восстановлено к 40-м гг. XVII в. Однако этот процесс в различных регионах страны шел неодинаковыми темпами. Быстрее восстанавливались южные районы, где были плодородные земли. Медленнее подъем хозяйства проходил в центральных районах России, наиболее пострадавших во время польской интервенции и крестьянской войны. Например, в 14 центральных уездах в 70-м г. XVII в. распаханная земля составляла 60% от ранее возделываемой.

Основной отраслью экономики России оставалось сельское хозяйство, где продолжала господствовать трехпольная система земледелия. Главными земледельческими культурами были рожь, овес. Выращивались также пшеница, ячмень, просо, гречиха, горох, из технических культур — лен, конопля. Развивалось садоводство и огородничество. Основными орудиями труда оставались соха, бороны, серп, коса, медленно вводился плуг. В сельском хозяйстве оставались рутинными методы обработки земли, традиционные для предшествующего времени, однако в XVII в. в целом по сравнению с XVI столетием в России было произведено больше сельскохозяйственной продукции, прежде всего за счет освоения новых посевных площадей на юге России, в Поволжье, Сибири. Наблюдается развитие промыслового хозяйства.

В рыночные отношения втягивались хозяйства крупных вотчинников и монастырей. Интенсивное вовлечение в товарное производство хозяйств частновладельческих крестьян тормозилось их полным подчинением власти феодалов, невозможностью свободно распоряжаться своим трудом, ростом владельческих и государственных повинностей.

Ремесло и промышленность

В XVII в. вырос удельный вес ремесленного производства в экономике страны углублялось разделение труда. Крупнейшими центрами ремесленного производства были Москва, Устюг Великий, Ярославль, Новгород, Тула и др. Ремесленными центрами в XVII в. были и некоторые села, в которых крестьяне полностью или частично порывали с земледелием. Например, торгово-промышленные села в Поволжье — Павлово, Лысково, Мурашкино.

В развитии ремесленного производства в XVII в. явно прослеживается тенденция превращения его в мелкотоварное производство. Если раньше ремесленники в основном работали на заказ, то в XVII столетии увеличилось количество ремесленников, работающих на рынок. В этот период явно стала проявляться товарная специализация отдельных районов. В Ярославле и Казани активно развивалось производство кож, из Тулы и Устюжны Железопольской везли металл, из Устюга и Урала — металлические изделия, из Пскова и Ржева — лен, из Тотьмы и Старой Русы — соль.

Развитие мелкотоварного ремесла и рост товарной специализации готовили почву для возникновения мануфактур*.

* Мануфактура — крупное предприятие, основанное на разделении труда и использующее ручной труд.

Их создание ускорялось государственными потребностями. Мануфактурное производство складывалось в местах развития товарного производства. Если западноевропейская мануфактура действовала на основе вольнонаемного труда, то русская мануфактура основывалась на труде крепостных крестьян, так как рынок вольнонаемного труда в России, где господствовало крепостное право, практически отсутствовал.

В XVII в. в России было 30 мануфактур. Первая мануфактура была создана в 1631 г. на Урале — Ницинский медеплавильный завод. Близ Тулы функционировали железоделательные заводы Винниуса и Вилькинсона. Несколько металлургических заводов, построенных С.Гавриловым, действовали в Олонецком крае. Кожевенное мануфактурное производство развивалось в Ярославле, Казани. Казне принадлежали мануфактуры — Монетный, Печатный, Хамовный (полотняный) дворы.

Торговля

В XVII в. в России интенсивно развивалась торговля. Образовалось несколько областных торговых центров:

Москва, Устюг Великий, Ярославль, Вологда, Кострома. Оживленной торговой артерией была Волга, где как крупные торговые центры развивались города Астрахань, Казань, Нижний Новгород. Большую роль в развитии торговли играли ярмарки: Макарьевская, Свенская, Тихвинская, Ирбитская, Сольвычегодская. Росло число местных рядов и торжков.

Но на пути развития торговли и купечества имелись существенные препятствия. Остро стоял вопрос о выходе к морям, отсутствие которого тормозило развитие торговли. Иностранный капитал стремился захватить российские рынки, что вело к столкновению с интересами русских купцов. Купечество России требовало от государства оградить их от конкуренции с иностранными торговцами. Торговый устав 1653 г. устанавливал единую рублевую пошлину для купцов и отменял ряд внутренних пошлин. В 1667 г. был принят Новоторговый устав, по которому иностранным купцам запрещалась розничная торговля на территории России.

Таким образом, в экономике России XVII в. господствующее положение занимал феодальный уклад. В то же время в стране начинают складываться раннебуржуазные элементы, которые были подвержены деформирующему воздействию феодального строя.

В советской историографии XVII в. именовался началом нового периода русской истории.

2. Народные движения. Утверждение крепостного права

Городские восстания

Перед государством стояла задача возвращения отторгнутых в годы интервенции земель. Для этого нужны были средства на содержание армии. Финансовое же положение государства было крайне тяжелым. Всю тяжесть ликвидации последствий интервенции феодальное государство перекладывало на народные массы. Помимо поземельного налога прибегали к чрезвычайным денежным сборам — «пятинным деньгам», которые собирались с 1613 по 1633 г. семь раз. Население всячески сопротивлялось сбору чрезвычайных налогов. Сильно возрос самый тяжелый прямой налог на содержание войска — «стрелецкие деньги».

Так как каждой посадской общине давали общую сумму налога на год, то для городской верхушки создавалась возможность перекладывать всю тяжесть налога на простых посадских тяглецов. Образовывались большие недоимки, которые государство выколачивало в 1646-1647 гг. самыми суровыми методами.

Было еще одно обстоятельство, ухудшавшее положение простых посадских тяглецов — проникновение в города феодального землевладения. Слободы в городах, принадлежавшие феодалам, назывались белыми, и их население освобождалось от уплаты государственных налогов. Многие посадские тяглецы уходили в белые слободы, спасаясь от государственных налогов, а доля налогов, приходившаяся на ушедших, распределялась на оставшееся население. Посадские люди требовали уничтожения белых слобод. Противоречия между городской беднотой и феодальной знатью, а также примыкавшей к ней купеческой верхушкой непрерывно возрастали.

Это привело к целому ряду городских восстаний.

Потерпев неудачу со сбором недоимок прямых налогов в 1646 г., правительство боярина Б.И.Морозова установило косвенный налог на соль. Народ оказался не в состоянии покупать соль по новым ценам. Вместо пополнения казны произошло сокращение денежных доходов. В 1647 г. государство отменило налог на соль. Тогда Морозов, стоявший во главе правительства, попытался сократить денежные расходы за счет уменьшения жалования стрельцам, пушкарям, чиновникам приказов. Это привело к невиданному размаху взяточничества и казнокрадства, недовольству стрельцов и пушкарей, по своему положению все более смыкавшихся с посадским тяглым людом.

Деятельность правительства Морозова вызвала мощные городские восстания. В 1648 г. восстания произошли в Козлове, Воронеже, Курске, Сольвычегодске и ряде других городов. Самым мощным было восстание в Москве летом 1648 г. Поводом для восстания послужила попытка подать челобитную с требованием ликвидации белых слобод, ограждения от несправедливых судей Земского приказа (Морозова и Плещеева), снижения тягла. Народ, пытавшийся вручить царю челобитную, был разогнан. На следующий день противодействие окружавших царя бояр и приказных людей озлобило посад еще больше. Горожане разгромили дворцы Морозова, Плещеева, купца Шорина. К восстанию присоединились стрельцы. Восставшие потребовали выдачи ненавистных бояр. Плещеева толпа растерзала на месте. Морозова сослали. Город оказался в руках восставших. К восстанию присоединились крестьяне окрестных сел.

Бурными событиями июньских дней воспользовались дворяне, чтобы заставить обессиленное правительство боярской аристократии удовлетворить свои требования.

10 июня состоялось совещание московских и провинциальных дворян и купеческой верхушки. Участники совещания потребовали созыва Земского собора для обсуждения насущных задач дворянского землевладения. Под воздействием волны городских восстаний правительство тут же дало согласие.

Соборное Уложение 1649 г.

Первого сентября 1648 г. начал работу Земский собор, и в январе 1649 г. он принял Соборное Уложение.

Соборное Уложение по своему содержанию было крепостническим и отражало победу дворянства. В этом документе провозглашалась отмена «урочных лет» и установление бессрочного сыска беглых крестьян и посадских людей. Собственностью феодала становился не только крестьянин со своей семьей, но и его имущество.*

*»Соборное Уложение» завершило долгий процесс складывания крепостного права, прошедший ряд этапов. Со времен Киевской Руси существовали различные категории несвободных крестьян (закупы, радовичи). Судебник 1497 г. ограничил переход крестьян на другие земли двумя неделями в году (до и после Юрьева дня), ввел плату «за пожилое», которую крестьянин, уходя, должен был уплатить феодалу. В 1581 г. были впервые введены «заповедные лета», когда переход запрещался безусловно. В 1592 г. закончено составление писцовых книг. В 1597 г. был введен пятилетний срок сыска крестьян, бежавших после 1592 г. В 1607 г. был введен пятнадцатилетний срок сыска. Наконец, в 1649 г. было окончательно оформлено крепостное право. Как указывалось выше, крепостное право — это зависимость крестьянина от феодала (или от феодального государства) в личном, земельном, имущественном, юридическом отношениях, основанная на прикреплении крестьянина к земле.

Уложение признавало за дворянином право передачи поместья по наследству при условии, что сыновья будут служить, как и отец. Таким образом, две формы феодальной собственности — вотчина и поместье — сближались. Было ограничено церковное землевладение. Создание Монастырского приказа ставило церковное землевладение под контроль государства. Белые слободы были ликвидированы. Их население обязано платить тягло. Посадские люди также прикреплены к общине, как крестьянин к феодалу. Служилые люди по прибору — стрельцы и др. — со своих торгов и промыслов обязаны были платить государственные налоги.

Принятие Соборного Уложения, направленного против трудового люда города и деревни, обострило классовую борьбу. В 1650 г. вспыхнули восстания горожан в Пскове и Новгороде. Государству нужны были средства на содержание государственного аппарата и войска ( Россия вела войну со Швецией в 1656-1661 гг. и с Польшей в 1654-1667 гг.). На содержание войска тратилось до 67% государственных средств. Стремясь увеличить доходы казны, правительство с 1654 г. начало вместо серебряной монеты чеканить медную по той же цене. За восемь лет их было (в том числе и фальшивых) выпущено столько, что они просто обесценились. Это привело к росту цен. Серебряные деньги исчезали, а налоги государство принимало только ими. Росли недоимки. Взвинчивание цен привело к голоду. Отчаявшиеся посадские люди Москвы в 1662 г. восстали (Медный бунт). Восстание было жестоко подавлено, но медные деньги перестали чеканить.

Крестьянская война под предводительством Степана Разина

Восстание 1662 г. стало одним из предвестников надвигающейся крестьянской войны, которую возглавил атаман С.Т.Разин. Нормы Соборного Уложения 1649 г. резко обострили классовый антагонизм в деревне. Развитие товарно-денежных отношений вело к усилению феодальной эксплуатации, что выражалось в росте в черноземных районах барщины и денежного оброка в местах, где земля была малоплодородная. С особой остротой ощущалось ухудшение положения крестьян в плодородных землях Поволжья, где интенсивно росло землевладение бояр Морозовых, Мстиславских, Черкасских. Специфика Поволжья заключалась в том, что рядом лежали земли, где население не испытывало еще всей тяжести феодального гнета. Этим и привлекали Заволжские степи и Дон беглых холопов, крестьян, посадских людей. Нерусское население — мордва, чуваши, татары, башкиры находились под двойным гнетом феодальным и национальным. Все это создавало предпосылки для развертывания новой крестьянской войны именно в этом районе.

Движущими силами крестьянской войны были крестьяне, казачество, холопы, посадские люди, стрельцы, нерусские народы Поволжья. В «прелестных (от слова «прельщать») письмах» Разина содержался призыв к походу на бояр, дворян, купцов. Для них была характерна вера в доброго царя. Объективно требования восставших крестьян сводились к созданию таких условий, в которых могло бы развиваться крестьянское хозяйство как основная ячейка сельскохозяйственного производства.

Предвестником крестьянской войны явился поход Василия Уса с Дона к Туле (май 1666 г.). Казачий отряд в ходе своего продвижения пополнялся крестьянами, громившими усадьбы. Восстание охватило территории Тульского, Дедиловского и других уездов. Правительство срочно бросило против восставших дворянское ополчение. Восставшие отступили на Дон.

В 1667-1668 гг. казацкая голытьба, пришлые холопы и крестьяне совершили поход в Персию. Он получил название «похода за зипунами». Такие нападения донская голытьба совершала и раньше, но этот поход поражает своим размахом, тщательностью подготовки, продолжительностью и огромным успехом.

В ходе «похода за зипунами» разницы опустошили не только западное и южное побережье Каспия, нанесли поражения персидской армии и флоту, но и выступали против правительственных войск. Разбили отряд астраханских стрельцов, разгромили караван судов, принадлежащих царю, патриарху, купцу Шорину. Тем самым уже в этом походе проявились черты социального антагонизма, что привело к складыванию ядра будущего повстанческого войска.

Зимой 1669-1670 гг. по возвращении с Каспия на Дон Разин готовится ко второму походу, на этот раз на бояр, дворян, купцов, в поход за всю «чернь», «за всех кабальных и опальных».

Поход начался весной 1670 г. К Разину примкнул со своим отрядом Василий Ус. В армию Разина сходились голутвенные казаки, беглые холопы и крестьяне, стрельцы. Основной целью похода был захват Москвы. Основным маршрутом — Волга. Для осуществления похода на Москву надо было обеспечить тыл — взять правительственные крепости Царицын и Астрахань. В течение апреля-июля разницы овладели этими городами. Были разгромлены дворы бояр, дворян, приказных, сожжены архивы воеводского двора. В городах вводилось казацкое управление.

Оставив в Астрахани отряд под предводительством Уса и Шелудяка, повстанческие отряды Разина взяли Саранск и Пензу. Готовился поход на Нижний Новгород. Действия крестьянских отрядов превратили Поволжье и прилегающие области в очаг антифеодального движения. Движение перебросилось на русский Север (разницы были на Соловках), на Украину, куда был послан отряд Фрола Разина.

Лишь напряжением всех сил, посылкой многочисленных полков правительственных войск, царизм к весне 1671г. смог потопить в крови крестьянское движение в Поволжье. В апреле того же года Разин потерпел поражение и был выдан домовитыми казаками правительству. 6 июня 1671 г. Разин был казнен в Москве. Но казнь Разина не означала конца движения. Только в ноябре 1671 г. правительственные войска захватили Астрахань. В 1673-1675 гг. на Дону, под Козловым и Тамбовом еще действовали повстанческие отряды.

Поражение крестьянской войны под предводительством Степана Разина было предопределено рядом причин. Главной из них было то, что крестьянская война носила царистский характер. Крестьяне верили в «доброго царя», так как в силу своего положения не могли увидеть истинную причину своего угнетения и выработать идеологию, которая позволила бы объединить все угнетенные слои населения и поднять их на борьбу с существующим феодальным строем. Другими причинами поражения были стихийность и локальность, слабое вооружение и плохая организация восставших.

Раскол в русской православной церкви

Характер широкого народного движения приобрел церковный раскол. В 1653 г. патриарх Никон, желая укрепить позиции церкви, авторитет которой в XVII в. падал, как никогда раньше, начал проведение церковной реформы. Суть ее заключалась в унификации норм церковной жизни и православной церкви. Исправление обрядов богослужебных книг по греческим образцам нарушило сложившиеся традиционные русские формы церковных обрядов и вызвало недовольство части духовенства и светской знати. Признанным лидером противников Никона стал протопоп Аввакум. Выступления ревнителей старой веры нашли поддержку в разных слоях русского общества, что привело к движению, получившему название раскол. Широкое участие в этом движении крестьянства и других слоев эксплуатируемого населения придали ему социальный характер. В их сознании ухудшение положения, вызванного оформлением крепостного права, связывалось с изменениями в вере. Выступая в защиту старой веры, народные массы выражали протест против усиливавшейся эксплуатации.

3. Внутренняя политика

Переход к абсолютизму

Во второй половине XVII в. в России развивается тенденция перехода от сословно- представительной монархии к монархии абсолютной. В стране усиливается власть царя. Это выразилось и в появлении слова «самодержец» в царской титулатуре, и в изменении социального состава Боярской думы в сторону усиления там представительства дворянства. В 1678-1679 гг. в Думе было 42 боярина, 27 окольничих, 19 думных дворян и 9 думных дьяков. Характерно, что в число думных дьяков стали входить и выходцы из «торговых людей», т.е. купцов.

В 1682 г. было отменено местничество (принцип занятия государственной должности в зависимости от знатности рода и служебного положения предков). Для усиления власти царя, централизации и преодоления раздробленности в управлении в 1654 г. был образован Приказ великого государя тайных дел, в ведение которого был передан из Боярской думы ряд важных государственных дел. Тенденция к установлению самодержавной власти царя проявилась и в победе Алексея Михайловича над патриархом Никоном, стремившемся активно вмешиваться в управление государственными делами.

Тенденция к усилению самодержавной власти проявилась и в ряде других мероприятий. Начиная с 1653 г., практически прекратился созыв Земских соборов. Проводилось слияние и реорганизация приказов, подчинение их одному лицу. Так, например, тесть царя И.Д.Милославский руководил работой пяти приказов, а Посольскому приказу были подчинены 9 приказов, ведавших присоединенными территориями. Правительство пыталось реорганизовать и управление на местах. Россия делилась на 250 уездов, во главе которых стояли воеводы. Во второй половине XVII в. некоторые уезды стали объединять под властью одного воеводы в так называемые разряды: Рязанский, Украинский, Новгородский и т.д. С 1613 г. 33 города России получили воеводское управление. В руках воевод, назначаемых правительством, была сосредоточена административная, судебная и военная власть, надзор за сбором налогов и податей.

В XVII в. остро встал вопрос о реформировании вооруженных сил России. Падала боеспособность стрелецкого войска. Стрельцы по многу лет не получали от государства денежного жалованья. Источником жизни для них и их семей были занятия торговой и ремесленной деятельностью, которые им были разрешены еще в XVI в. Военная служба отвлекала стрельцов от своих занятий. Кроме того, стрельцы платили государственные налоги со своих торгов и промыслов, что их сближало по интересам с посадским населением городов. Командиры полков часто использовали стрельцов для работы в своих хозяйствах. Все это делало для стрельцов военную службу обременительным занятием.

Дворянское ополчение несло службу на тех же началах, что и в XVI в. Но если в XVI и первой половине XVII вв. военная служба все-таки была стимулом для дворянства, то к концу XVII в. она стала для большинства весьма обременительной. Они всячески уклонялись от службы. Кроме того, дворяне были плохо обучены ведению военных действий. Один из современников охарактеризовал военную подготовку дворян следующим образом: «учения у них к бою не бывает и строю никакого не знают».

Уже в первой половине века в связи с этим началось формирование полков нового строя — рейтарских и драгунских. Они формировались на основе принудительного набора «даточных людей», когда от 100 дворов на пожизненную службу в этих полках брали одного человека. К концу XVII в. полки нового строя стали играть значительную роль в вооруженных силах России.

4. Внешняя политика

Международное положение России в XVII в. было сложным. Перед страной стоял целый ряд внешнеполитических задач, которые необходимо было решить. Одной из них была необходимость возвращения западнорусских земель со Смоленском, отторгнутых Речью Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 г. В 1632 г., решив воспользоваться наступившим в Польше после смерти польского короля Сигизмунда «бескоролевьем», по решению Земского собора Россия начала войну за возвращение Смоленска. Из-за хозяйственного разорения страны и отсталости государственной и военной организации Россия потерпела поражение в этой войне, и 17 мая 1634 г. между Россией и Польшей был подписан Полянов-ский мир, по которому Речь Посполитая возвращала лишь город Серпейск и признала царя Михаила государем «всея Руси». Владислав отказывался от претензии на русский престол.

Неудача в Смоленской войне была вызвана также набегом крымских татар в самый решающий ее момент, что еще раз напомнило правительству России об острых и напряженных отношениях с Турцией и ее вассалом — Крымским ханством. В 30-е годы XVII в. начались работы по сооружению новой линии укреплений — Белгородской засечной черты. В 1646 г. она, выдвинутая далеко на юг, протянулась от Ахтырки через Белгород до Тамбова. Старая Тульская засечная черта была перестроена и укреплена. Она шла от верховьев реки Жиздра через Тулу к Рязани и стала второй линией обороны от татарских набегов; в тылу были укреплены засеки по р.Оке. В борьбе с турецко-татарской агрессией видную роль играли донские казаки, не только отражавшие набеги, но и часто переходившие в наступление. Но обеспечение безопасности от набегов крымских татар полностью достигнуто не было. Борьба на юге с турецко-татарской агрессией продолжала занимать важное место во внешней политике России и во второй половине XVII в.

Воссоединение Украины с Россией

В XVII в. украинские земли находились под властью Речи Посполитой. По Люблинской унии 1569 г. Великое княжество Литовское, куда входили украинские земли, объединилось с Польшей. После унии на украинских землях стали обосновываться польские магнаты и шляхта. На Украине усиливался феодальный гнет. Украинские крестьяне и городские ремесленники разорялись от растущих налогов и повинностей. Режим жесткого угнетения на Украине был усугублен также тем, что еще в 1557 г. паны получили от королевской власти право смертной казни по отношению к своим крепостным. Наряду с усилением феодального гнета население Украины испытывало национальный и религиозный гнет.

Усиление феодального, национального и религиозного гнета на Украине со стороны Речи Посполитой было причиной подъема национально-освободительного движения. Первая его волна пришлась на 20-30-е гг. XVII в., но была жестоко подавлена польскими панами. Новый этап национально-освободительного движения пришелся на конец 40-х — начало 50-х гг. Центром его стала Запорожская Сечь, где формировалось вольное казачество. Возглавил борьбу украинского народа выдающийся государственный деятель и полководец Богдан Хмельницкий. Его воля, ум, мужество, военный талант, преданность Украине, создали ему громадный авторитет в широких слоях украинского населения и, прежде всего, казачества. Движущими силами национально-освободительного движения на Украине было крестьянство, казачество, мещане (жители городов), мелкая и средняя украинская шляхта.

Восстание на Украине началось весной 1648 г. Восставшие в этом году нанесли полякам поражение под Желтыми Водами, Корсунем и Пилявцами. В то же время Хмельницкий обратился к России с просьбой принять Украину «под руку Москвы» и совместно вести борьбу с Польшей. Удовлетворить его просьбу правительство царя Алексея Михайловича не смогло. Россия не была готова к войне с Польшей: в стране бушевали народные восстания. Россия, внимательно следя за ходом событий на Украине, оказывала ей дипломатическую, экономическую и военную поддержку.

После сражения под Збаражем, летом 1649 г., где восставшие одержали победу, Польша и Украина начали переговоры о мире. 8 августа 1649 г. был подписан Зборовский мир. По его условиям Богдан Хмельницкий был признан Речью Посполитой гетманом, численность реестровых казаков (получавших жалованье) определялась в 40 тысяч. Польское правительство признало самоуправление казацкого войска, за которым были закреплены Киевское, Черниговское и Брацлавское воеводства. Пребывание на их территории польских войск и иезуитов было запрещено, польские же феодалы могли вернуться в свои владения в этих воеводствах. В Польше этот мир был расценен как уступка восставшим и вызывал недовольство магнатов и шляхты. Украинские крестьяне встретили в штыки возвращение польских феодалов в свои владения. Дальнейшее продолжение борьбы на Украине было неизбежным.

Военные действия возобновились весной 1650г. Решающее сражение произошло в июне 1651 г. под Берестечком. Подкупленный поляками союзник украинцев хан Ислам-Гирей увел свою конницу, что в значительной мере предопределило поражение восставших и наступление войск Речи Посполитой на Украину. Его удалось остановить только в сентябре 1651 г. под Белой Церковью, где и был заключен мир. Условия его были тяжелыми. Реестр казаков сокращался до 20 тысяч. В казачьем самоуправлении было оставлено только Киевское воеводство. Гетман лишался права самостоятельных внешних сношений. Польским панам возвращалась вся полнота власти над зависимым населением. Ответом на это были новые выступления в Приднепровье. В 1652 г. под Батогом восставшие одержали победу над польским войском. Однако Речь Посполитая, собрав войско в 50 тысяч, повела наступление на Украину, положение которой становилось все более опасным. В апреле 1653 г. Хмельницкий вновь обратился к России с просьбой принять Украину в ее состав.

10 мая 1653 г. Земский Собор в Москве принял решение принять Украину в состав России. Туда отправилось русское посольство Бутурлина. 8 января 1654 г. большая Рада Украины в Переяславле приняла решение о воссоединении Украины с Россией, которая вошла в ее состав с широкими автономными правами. На Украине сохранялась выборность гетмана. Признавались органы местного управления, сословные права дворянства и казацкой старшины. Гетман имел право внешних сношений со всеми странами кроме Польши и Турции. Устанавливался казачий реестр в 60 тысяч.

Речь Посполитая не согласилась с воссоединением Украины с Россией. В 1654 г. началась война, которая продолжалась вплоть до 1667 г. Она закончилась подписанием Андрусовского перемирия 31 января 1667 г., на основе которого должен был быть подготовлен мирный договор. Россия получила Смоленск, Дорогобуж, Белую Церковь, Красный Невель, Северскую землю с Черниговым и Стародубом. Польша признала воссоединение Левобережной Украины с Россией. Правобережная Украина и Белоруссия по-прежнему входили в Речь Посполитую. Запорожская Сечь оставалась в совместном управлении России и Речи Посполитой. Эти условия были окончательно закреплены в 1686 г. Вечным миром с Речью Посполитой. По этому миру Россия и Польша объединились против турецко-татарской агрессии. Условия Вечного мира вынудили Россию расторгнуть заключенный в 1681 г. Бахчисарайский мир с Турцией, по которому обе стороны соглашались на двадцатилетнее перемирие.

Одновременно с русско-польской войной (1654-1667 гг.) Россия в 1656-1658 гг. вела войну со Швецией за возвращение Балтийского побережья, отошедшего к Швеции по Столбовскому миру 1617г. Война завершилась неудачно. В 1661 г. в Кардиссе (между Юрьевым и Ревелем) был подписан мир, продиктованный Швецией. Земли в устье Невы, а также завоеванные в ходе войны ливонские земли оставались за Швецией.

Несмотря на достугнутые успехи в отношениях с Речью Посполитой, Россия в конце XVII в. продолжала вести борьбу с татарской агрессией и подготавливать необходимые внешнеполитические предпосылки для перехода к борьбе за выход к Балтийскому морю.

5. Культура

Бурные события, связанные с глубокими социальными конфликтами, изменениями в общественно-экономической жизни, расширение связей с западноевропейскими странами и проникновение в Россию элементов научных знаний и культуры этих стран определили развитие русской культуры XVIIe. Ведущим процессом в развитии русской культуры в XVII в. явилось ее обмирщение. Оно выражалось в распространении светских знаний, отходе от религиозных канонов в литературе, зодчестве, живописи, усилении внимания к человеческой личности.

Общественно- политическая мысль. Литература

В общественно-политической мысли нашли отражение попытки осмыслить события начала века и выяснить причины потрясений.

Делалось это в форме исторических сочинений о Смуте. К таким сочинениям следует отнести «Временник» дьяка Ивана Тимофеева,»Сказание» келаря Троице-Сергиева монастыря Авраама Палицына, «Иное сказание» князя Катырева-Ростовского, «Новый летописец», отразивший официальную идеологию. Авторы этих произведений резко отрицательно относились к народным выступлениям и причину Смуты видели в пресечении династии Рюриковичей и ослаблении власти. Роль определяющей силы в событиях и судьбах людей они в основном отдавали действию провидения, но уже предпринимали, хотя и робкие, попытки объяснить то или иное явление через действие царствующей личности, ее характер, психологию. Во второй половине XVII в. обоснование принципов абсолютизма ярко проявилось в произведениях Юрия Крижанича и Симеона Полоцкого.

Сюжетная историческая повесть публицистического характера активно вытесняла традиционную летопись. Развитие самодержавия ставило на повестку дня вопрос о создании труда по истории Российского государства. Для этого было необходимо систематическое собирание исторических материалов. Этим с 1657 по 1659 гг. занимался Записной приказ. Попытка собрать широкий круг исторических источников была предпринята дьяком Ф.Грибоедовым, типографским «справщиком» (редактором) Поликарповым и автором «Скифской истории» Андреем Лызловым. Монахом Киевско-Печерского монастыря Иннокентием Гизелем был создан «Синопсис» (описание), где была изложена история Руси с древнейших времен с упором на закономерность воссоединения Украины с Россией.

Изменения в общественной жизни предопределили начало нового этапа в развитии литературы. Он характеризовался, прежде всего, возникновением сатирических повестей («О Шемякиной суде», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Служба кабаку», «Азбука о голом и небогатом человеке», «Сказание о куре и лисице» и т.д.). Эти произведения создавались в среде посадского населения. В них содержался протест против господствующих порядков. Осмеянию подвергались как светские господа, так и духовенство. Для литературы XVII в., особенно демократической, было характерно внимание к человеческой личности. С этим связано появление нового героя — вымышленного персонажа. Если раньше в литературе героями были исторические лица, принадлежащие к верхам общества, то теперь изображали и купцов, и простых горожан.

Зодчество и живопись

Вкусы посадского населения ярко проявились в зодчестве и живописи. Обмирщение в архитектуре проявилось прежде всего в стремлении к внешней живописности, нарядности, декору. Заказчиками церквей все чаще становятся купцы и посадские общины. Именно в посадских храмах проявлялось светское начало, вкусы и настроения демократических слоев населения. К таким храмам можно отнести московские церкви Троицы в Никитниках, Рождества Богородицы в Путинках, ярославскую церковь Ильи Пророка.

Духовенство упорно противостояло обмирщению культового зодчества, проникновению в него светских начал. Патриарх Никон в 50-е гг. запретил строить шатровые храмы, выдвинув взамен традиционное пятиглавие. По его инициативе были сооружены ансамбли Ново-Иерусалимского (под Москвой), Иверского (на Валдае) и Крестного (на Белом море) монастырей.

Дальнейшее развитие зодчества привело к возникновению в конце XVII в. «нарышкинского стиля» или «московского барокко» .Заметную роль в его формировании сыграло влияние западноевропейской архитектуры. Характерными чертами этого стиля были: четкость, симметричность композиции, устремленность ввысь, многоярусность, декоративное убранство зданий. Замечательным памятником этого стиля является московская церковь Покрова в Филях, построенная дядей Петра I Л.К.Нарышкиным, постройки Новодевичьего монастыря.

Процесс обмирщения затронул и живопись. Главным в нем было и развитие реалистических тенденций, стремление донести прелесть земного бытия. В рамках церковной живописи, развивался бытовой жанр, парсуна (персона). Во главе нового направления стоял Симон Ушаков. В иконе «Спас нерукотворный» он изобразил живое, одухотворенное лицо человека.

Новое направление коснулось и росписи храмов. Примерами этого являются стенописи церкви Троицы в Никитниках и ярославских храмов. В конце XVII в. живописцы от парсуны переходят к написанию портретов красками на холсте (портреты князя Б.И.Репнина, Г.П.Годунова, Л.К.Нарышкина).

Просвещение

Развитие городской жизни, ремесла торговли, мануфактур, развитие государственного аппарата и связей с зарубежными странами содействовало распространению грамотности и просвещения. В 1672 г. в Москве открылась первая книжная лавка. Азбука В.Бурцева тиражом 2400 экз. и ценой 1 коп. (очень высокая цена для XVII в.) разошлась в один день.

В 40—е гг. Ф.М.Ртищев устроил школу для молодых дворян. Имелось еще несколько частных школ. В 1687 г. была открыта в Москве Славяно-греко-латинская академия во главе с греками братьями Лихудами. Это было учебное заведение для людей «всякого чина и возраста», где готовили духовенство и чиновников.

В XVII в. умели извлекать кубические и квадратные корни, решать уравнения, измерять площади. Потребности в изготовлении лекарств, развитие артиллерийского дела привели к тому, что были известны свойства многих веществ. На русский язык был переведен труд о строении человеческого тела Андрея Везалия. В 1676-1678 гг. Николай Спафарий совершил путешествие в Китай, описание которого дало массу новых сведений. Наряду с астрологическими сведениями в России была известна гелиоцентрическая система Николая Коперника.

historikoff.net

Контрольная работа в формате ЕГЭ по теме «Первые Романовы»

Контрольная работа в формате ЕГЭ по теме «Первые Романовы»

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.

1) Медный бунт

2) Восстание Хлопко

3) Открытие Колумбом Америки

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ

ГОДЫ

А) крещение Руси

Б) соляной бунт

В) начало Великой Отечественной войны

Г) начало книгопечатания

1) 2013 г.

2) 1564 г.

3) 1648 г.

4) 1054 г.

5) 988 г.

6) 1941 г.

3 Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду Смутного времени. 1) Самозванец, 2) старообрядец, 3) семибоярщина, 4) тушинский вор, 5) коллегии, 6) ополчение.

4. Напишите пропущенное слово. Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV— XVII вв. по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался _______.

5. Установите соответствие между определениями и понятиями.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОНЯТИЯ

А) плата, взимавшаяся с крестьянина при переходе от одного владельца к другому

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в личное пользование служилым людям на условиях службы государю

В) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным в управление боярам

1) заповедные лета

2) земщина

3) опричнина

4) пожилое

5) поместье

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Во время правления царя Россия возвратила себе в войне с Речью Посполитой Смоленск, присоединила Левобережную Украину и Киев, активно вела колонизацию Сибири, отлично обороняла южные границы. Во внутренней жизни государства также произошли важные вещи.

Было принято Уложение — основной свод законов, который по факту действовал до 1832 года! Прошла денежная «медная» реформа, церковная реформа. Состоялись первые попытки строительства флота и армии европейского типа («полки нового строя»). По словам историка С.Ф. Платонова, Русское Государство «стало гораздо крепче как в отношении политического строя, так и в отношении благосостояния».

Б) «[Он] вступил в правительственную среду и начал свою политическую деятельность в очень тяжелое для Московского государства время. Государство переживало сложный кризис. Последствия неудачной Ливонской войны, опричнина,и беспорядочное передвижение народных масс от центра к окраинам страны расшатали к концу века общественный порядок, внесли разруху и разорение в хозяйственную жизнь и создали такое состояние умов, которое последовательно вело общество к беде. Само правительство признавало «великую тощету» и «изнурение» землевладельцев и отменяло всякого рода податные льготы и изъятия, «пока- места земля поустроится».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Монарх, чьё правление описано, в своё время был современником Ивана Грозного.

2) В тексте описано правление государя, который ввёл Юрьев день.

3) Период правления этого царя современники называли «бун- ташным веком».

4) Современником правителя, о котором говорит текст, был А. Л. Ордин-Нащокин.

5) Следствием событий, о которых идёт речь, стало Смутное время.

6) Государь, правивший во время, о котором пишет автор, принадлежал к династии Рюриковичей.

7. Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали правление царя Алексея Михайловича? Соответствующие цифры и запишите их в ответ.

1) церковный раскол

2) начало деятельности Земских соборов

3) обмирщение культуры

4) угасание деятельности Земских соборов

5) раздел Речи Посполитой

6) создание коллегий

8. Выберите из списка три характеристики хозяйственного развития России в XVII в. и запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.

1) товарная специализация районов

2) железнодорожное строительство

3) создание мануфактур

4) развитие ярмарочной торговли

5) уничтожение внутренних таможенных пошлин

6) начало промышленного переворота

9. Установите соответствие между именами русских царей и событиями, относящимися ко времени их правления. Соответствующие цифры запишите в ответ.

ИМЕНА

СОБЫТИЯ

А) Федор Алексеевич

Б) Василий Шуйский

В) Михаил Романов

Г) Иван IV

1) завершение Смуты

2) восстание Ивана Болотникова

3) отмена местничества

4) битва на реке Калке

5) Ливонская война

10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского.

«…внутренние затруднения правительства усиливались ещё глубокой переменой в настроении народа. Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии в продолжение всего [века] все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века является господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее…»

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку.

2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии.

3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и терпения у русского народа.

4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный.

5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Михаил Фёдорович.

6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ Петра I.

11. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои населения и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору… но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное пребывание Филарета в Тушине… заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в своё время делегацию, которая пригласила на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за своё буду шее при Романовых».

1. О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и чем было вызвано?

2. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трёх аргументов.

3. Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на русском престоле? Укажите не менее двух положений. Кто был первым представителем этой династии?

12. В 1654-1655 гг. в России была проведена денежная реформа: стали чеканиться крупные серебряные монеты достоинством в 1 рубль и 50 копеек и медные копейки, приравненные по значению к серебряным. Последствием реформы стало восстание в Москве — Медный бунт.

Назовите не менее двух причин, приведших к провалу денежной реформы. Какие изменения произошли в денежной системе страны после Медного бунта (укажите одно любое изменение)?

13. Высказывается следующая оценка состояния России до начала её модернизации Петром I.

«Россия XVII в. была страной, в которой продолжали господствовать средневековые черты в экономической и культурной жизни страны, и только гением Петра она смогла начать подтягиваться до уровня развитых стран западной Европы»

Используя исторические знания, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих данную оценку, и не менее двух аргументов, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её.

14. Назовите монарха, в период правления которого в состав Российского государства вошёл город, обозначенный на схеме цифрой «3».

15. Заполните пропуск в предложении: «Одна из крупнейших ярмарок России в XVII–XVIII вв. — _____________ — обозначена на схеме цифрой «4»».

16. Заполните пропуск в предложении: «Цифрой «1» на схеме обозначен город ______________, в непосредственной близости от которого были построены первые в России железоделательные заводы».

17. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Крупными центрами кожевенного производства согласно схеме были Тверь, Калуга, Смоленск.

2) Горизонтальной штриховкой на схеме обозначены районы, специализировавшиеся на пушном промысле.

3) Точечным узором на схеме обозначен основной район производства льна и пеньки.

4) Цифрой «6» на схеме обозначена река, название которой было изменено в результате крупного народного восстания, произошедшего в том же веке, в котором установились границы Европейской части России, обозначенные на схеме.

5) Цифрой «5» на схеме обозначен город, вошедший в состав Российского государства в период правления Ивана IV.

6) Цифрой «2» на схеме обозначен Архангельск.

18. Рассмотрите изображение и выполните задание

Какие суждения о памятнике архитектуры, изображенном на фотографии, являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Церковь находится в г. Владимире.

2) Храм построен в стиле «нарышкинское барокко».

3) Церковь была построена в честь рождения наследника Василия III.

4) Церковь построена в шатровом стиле.

5) Церковь была разрушена во время бомбардировки в годы Великой Отечественной войны.

19. Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы царствования правителя, в честь рождения которого была сооружена изображённая выше церковь? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

infourok.ru

Россия в XVII веке

Россия в XVII веке.

Ф.И. ____________________________ I вариант

Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) Церковная реформа Никона

2) Введение патриаршества на Руси

3) Окончательный раздел христианской церкви на католическую и православную

Установите соответствие между событиями и годами.

СОБЫТИЯ | ГОДЫ |

А) крещение Руси Б) соляной бунт В) начало Великой Отечественной войны Г) начало книгопечатания | 1) 2013 г. 2) 1564 г. 3) 1648 г. 4) 1054 г. 5) 988 г. 6) 1941 г. |

3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с процессом закрепощения крестьян.

1) Юрьев день 2) урочные лета 3) пожилое 4)вольные хлебопашцы 5) уставная грамота 6) Соборное уложение

Ответ: _____________

4.Напишите пропущенное понятие (термин). В XVII в. лично свободных крестьян, владевших общинными землями и несших повинности государству, называли _______________.

5.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Во время правления царя Россия возвратила себе в войне с Речью Посполитой Смоленск, присоединила Левобережную Украину и Киев, активно вела колонизацию Сибири, отлично обороняла южные границы. Во внутренней жизни государства также произошли важные вещи.

Было принято Уложение — основной свод законов, который по факту действовал до 1832 года! Прошла денежная «медная» реформа, церковная реформа. Состоялись первые попытки строительства флота и армии европейского типа («полки нового строя»). По словам историка С.Ф. Платонова, Русское Государство «стало гораздо крепче как в отношении политического строя, так и в отношении благосостояния».

Б) «[Он] вступил в правительственную среду и начал свою политическую деятельность в очень тяжелое для Московского государства время. Государство переживало сложный кризис. Последствия неудачной Ливонской войны, опричнина,и беспорядочное передвижение народных масс от центра к окраинам страны расшатали к концу века общественный порядок, внесли разруху и разорение в хозяйственную жизнь и создали такое состояние умов, которое последовательно вело общество к беде. Само правительство признавало «великую тощету» и «изнурение» землевладельцев и отменяло всякого рода податные льготы и изъятия, «покаместа земля поустроится».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Монарх, чьё правление описано, в своё время был современником Ивана Грозного.

2) В тексте описано правление государя, который ввёл Юрьев день.

3) Период правления этого царя современники называли «бунташным веком».

4) Современником правителя, о котором говорит текст, был А. Л. Ордин-Нащокин.

5) Следствием событий, о которых идёт речь, стало Смутное время.

6) Государь, правивший во время, о котором пишет автор, принадлежал к династии Рюриковичей.

Фрагмент А | Фрагмент Б | ||

|

|

|

|

6.Установите соответствие между именами современников.

ИМЕНА | ИМЕНА |

A) Иван IV Б) Дмитрий Донской B) Иван Калита Г) Алексей Михайлович | 1) Александр Пересвет 2) митрополит Пётр 3) Андрей Курбский 4) Богдан Хмельницкий 5) Александр Невский |

7.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные.

Правитель | Внешнеполитическое событие | Противник |

Иван IV | Оборона Пскова | __________(A) |

__________(Б) | __________(В) | Золотая Орда |

__________(Г) | Азовское «сидение» | Османская империя |

Александр Ярославич | __________(Д) | __________(Е) |

Пропущенные элементы

1) Тевтонский орден

2) оборона Смоленска

3) Куликовская битва

4) Ледовое побоище

5) Василий Шуйский

6) Михаил Фёдорович

7) Крымское ханство

8) Дмитрий Иванович

9) Речь Посполитая

А | Б | В | Г | Д | Е |

|

|

|

|

|

|

8.Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского. Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

«…внутренние затруднения правительства усиливались ещё глубокой переменой в настроении народа. Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии в продолжение всего [века] все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века является господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее…»

1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку.

2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии.

3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и терпения у русского народа.

4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный.

5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Михаил Фёдорович.

6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ Петра I.

Рассмотрите схему и выполните задания.

9.Напишите имя правителя России, при котором заштрихованная территория вошла в состав России. ________________

10.Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». _____________________

11.Напишите цифру, обозначающую город, в котором от лица местного населения было принято решение о присоединении данной земли к России. ______________________________________

12.Какие суждения, относящиеся к событиям, связанным с присоединением указанных территорий, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.

1) Присоединение данных территорий относится к XVII в.

2) Присоединению данных территорий способствовало восстание местных жителей против прежней власти.

3) До присоединения к России данные территории принадлежали Османской империи.

4) Указанные территории при присоединении получили автономные права.

5) Договор о признании данных территорий за Россией был заключён в Смоленске.

6) Война, которую Россия вела за эти территории, получила название Смоленской.

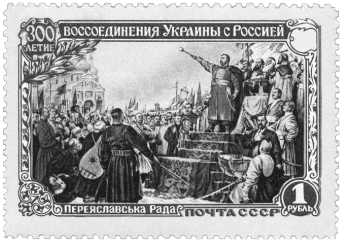

13.Рассмотрите изображение и выполните задание.

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.

1) Инициатором события, которому посвящена марка, был Б.М. Хмельницкий.

2) Данная марка была выпущена в 1960-х гг.

3) События, отражённые на картине, изображённой на марке, происходили в Москве.

4) В год издания данной марки часть территории РСФСР была передана Украинской ССР.

5) Последствием события, которому посвящена марка, стала Смоленская война.

14. Укажите изображения, на которых представлены объекты, построенные в том же веке, когда произошло событие, которому посвящена марка. В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Ответ: _______________

Ответ: _______________

15. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«Россия XVII в. была страной, в которой продолжали господствовать средневековые черты в экономической и культурной жизни страны».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.

Аргументы в подтверждение:

1) …

2) …

Аргументы в опровержение:

1) …

2) …

Россия в XVII веке.

Ф.И. ____________________ II вариант

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) Медный бунт

2) Восстание Хлопко

3) Открытие Колумбом Америки

2.Установите соответствие между событиями и годами.

СОБЫТИЯ | ГОДЫ |

A) битва на реке Калка Б) разорение монголо-татарами Киева B) сражение на реке Воже Г) принятие Соборного Уложения | 1) 1223 г. 2) 1240 г. 3) 1242 г. 4) 1378 г. 5) 1649 г. 6) 1410 г. |

3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с процессом закрепощения крестьян.

1) Юрьев день, 2) урочные лета, 3) пожилое, 4) заповедные лета, 5) уставная грамота, 6) мировой посредник.

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.

Ответ:

4.Напишите пропущенное слово.

Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV—XVII вв. по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался ____________.

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «…собрались боярские люди и крестьяне, к ним же пристали украинные посадские люди, стрельцы и казаки и начали по городам воевод хватать и сажать по темницам. Бояр же своих дома разоряли и имущество грабили… Старшим у них был человек князя Андрея Андреевича Телятевского Ивашка Болотников. Собрался [он] со многими людьми и пришёл под Кромы; и воеводы от Кром отошли. Слышали же бояре под Ельцом, что под Кромами возмутились, отошли от Ельца прочь и пошли все к Москве. Ратные же люди, отъехав в Москву, разъехались все по своим домам, царь же… в Москве остался с небольшим войском».

Б) «В нынешнем [году] мая в 10 день писали к нам, великому государю, з Дону атаманы и казаки Корней Яковлев с товарыщи… что они, казаки, совокупясь единомышленно во всех городках и служа нам, великому государю, ходили ис Черкаского городка под Когольник для промыслу на воров и изменников на Стеньку Разина с товарищи. И милостию всесильного господа бога… они… под Когольником воров многих побили и тово вора и изменника Стеньку Разина и ево единомышленников, которые с ним пришли в Кагальник с Царицына и на Дону к ево воровству пристали, взяли. И ево, Стеньку, привезли в Черкаской и заковали в кандалы и отдали стеречь за крепкую сторожу. А товарыщев ево единомышленников воров же в Кагальнику и в Черкаском всех побили и перевешали, а ево, вора Стеньку, послали… к Москве с атаманом с Корнеем Яковлевым…»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Описываемые в источнике события относятся к 1671 г.

2) Царём, от имени которого составлен документ, был Иван Грозный.

3) Документ описывает времена Смуты.

4) События, описываемые в документе, относятся к XVI в.

5) Царь, к правлению которого относятся описываемые события, лишился престола в результате заговора.

6) В то же царствование, к которому относятся описываемые в документе события, произошёл Соляной бунт.

Фрагмент А | Фрагмент Б | ||

|

|

|

|

6. Установите соответствие между именами русских царей и событиями, относящимися ко времени их правления.

ИМЕНА | СОБЫТИЯ |

А) Федор Алексеевич Б) Василий Шуйский В) Михаил Романов Г) Иван IV | 1) завершение Смуты 2) восстание Ивана Болотникова 3) отмена местничества 4) битва на реке Калке 5) Ливонская война |

7.Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов.

Военачальник | Война | Годы войны |

__________(А) | Столетняя | __________(Б) |

П.С. Салтыков | __________(В) | 1756−1763 гг. |

М.Б. Шеин | __________(Г) | 1632−1634 гг. |

__________(Д) | Ливонская | __________(Е) |

Пропущенные элементы:

1) первая русско-турецкая война

2) Жанна де Арк

3) А.Н. Куропаткин

4) Семилетняя война

5) 1558–1583 гг.

6) Смоленская война

7) 1337-1453 гг.

8) А.М. Курбский

9) 1654–1667 гг.

А | Б | В | Г | Д | Е |

|

|

|

|

|

|

8.Прочтите отрывок из документа. Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

«… Мы бояре… приговорили … на том… чтоб король Жигимонт пожаловал, дал на Владимирское и Московское и все великие государства российского царствия сына своего… королевича.

А будучи государю королевичу на российском государстве, церкви божия… чтити и украшати во всем по прежнему обычаю и всем православным христианам быть в православной христианской вере греческого закона по-прежнему, и римские веры и иных разных вер костёлов и молебных храмов в Московском государстве не ставити…

Боярам, и окольничим, и дворянам, и дьякам думным и по городам воеводам и всяким чинам бытии по-прежнему как повелось в Московском государстве при прежних великих государях … На Москве суду бытии по прежнему обычаю и по Судебнику Российского государства, а будет похотят в чём пополнити для укрепления судов, и государю на то поволоти с думою бояр и всей земли, чтоб было всё праведно».

1) данный документ был составлен в период Смутного времени

2) представлен фрагмент Крестоцеловальной записи

3) документ составило боярское правительство Василия Шуйского

4) упоминаемый в отрывке королевич — Лжедмитрий I

5) условием приглашения королевича на русский престол было принятие королевичем православия

6) согласно документу, в случае воцарения королевича бояре сохраняют все свои привилегии

Рассмотрите схему и выполните задания.

9. Назовите монарха, в период правления которого в состав Российского государства вошёл город, обозначенный на схеме цифрой «3». ________________________________________________

10. Заполните пропуск в предложении: «Одна из крупнейших ярмарок России в XVII–XVIII вв. — _______________________________ — обозначена на схеме цифрой «4»».

11. Заполните пропуск в предложении: «Цифрой «1» на схеме обозначен город ______________, в непосредственной близости от которого были построены первые в России железоделательные заводы».

12. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.

1) Крупными центрами кожевенного производства согласно схеме были Тверь, Калуга, Смоленск.

2) Горизонтальной штриховкой на схеме обозначены районы, специализировавшиеся на пушном промысле.

3) Точечным узором на схеме обозначен основной район производства льна и пеньки.

4) Цифрой «6» на схеме обозначена река, название которой было изменено в результате крупного народного восстания, произошедшего в том же веке, в котором установились границы Европейской части России, обозначенные на схеме.

5) Цифрой «5» на схеме обозначен город, вошедший в состав Российского государства в период правления Ивана IV.

6) Цифрой «2» на схеме обозначен Архангельск.

13. Рассмотрите изображение и выполните задание. Какие суждения о произведении русского искусства, изображённом на фотографии, являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.

1) на фотографии изображен портрет (парсуна) царя Алексея Михайловича

2) портрет хранится в Золотых кладовых Эрмитажа

3) парсуна создана в XVII в.

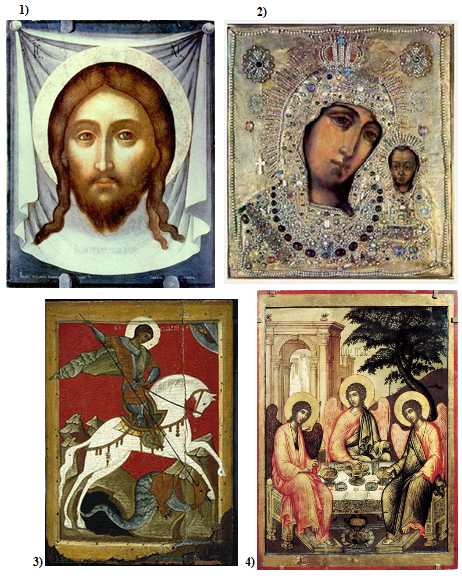

4) данная форма живописи получила активное развитие в России XVIII в.

5) в руках царя, изображённого на портрете, скипетр, на его голове – держава.

14.Какие из икон были созданы в том веке, когда в России правил царь, изображённый на портрете? В ответе запишите две цифры, под которой они указаны.

Ответ: ______________

Ответ: ______________

18. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«В экономическом, социально-политическом и культурном аспектах Россия XVII в. не испытала заметного европейского влияния; страна осталась в сущности такой же, как в XVI в.».Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.

Аргументы в подтверждение:

1) …

2) …

Аргументы в опровержение:

1) …

2) …

multiurok.ru

Развитие России в XVII веке и необходимость преобразований.

Поделись с друзьямиВ XVII веке Россия существенно отставала по многим показателям от передовых европейских стран. Причинами этого отставания были: монголо-татарское иго, длившееся почти 300 лет; интервенция польских и шведских феодалов, отвлекавшая силы народа для борьбы с иноземными захватчиками и приведшая страну к разорению, к потере ею важнейших территорий, в том числе районов и путей, связанных с выходом к Балтийскому и Черному морям.

На внутреннем положении России отрицательно сказался церковный раскол, осуществлённый патриархом Никоном и протопопом Аввакумом и ставший одной из форм протеста народных масс против феодального гнёта и господства церкви.

Используя более передовые капиталистические отношения, передовые страны Европы успешно развивали крупную мануфактуру промышленность, развернули морскую торговлю мирового масштаба. Захватили колонии. Швеция захватила у России побережье Балтийского моря, препятствуя развитию торговли с европейскими странами. Турция и крымское ханство хозяйничали на Чёрном море, контролируя выход из него в Средиземное море и далее – в Атлантику. Лишь Белое море можно было использовать для торговли с Западом, но этот путь был трудным и длинным, неудобным, ибо Белое море девять месяцев в году было покрыто льдом. Этот торговый путь не привлекал иностранцев и купцов.

Перед Россией властью вставала задача – добыть выход к морям – Балтийскому и Чёрному. Но для этого надо было иметь современную армию, чтобы завоевать этот выход. Состояние же российской армии, состоявшей из стрельцов (наёмное войско) не позволяло решить эту задачу. Нужна была регулярная армия военный флот.

Развитие России диктовало необходимость изменений и власти политической, особенно в системе управления страной. Система государственных учреждений – приказов основательно устарела. Её характеризовало, во-первых, отсутствие чёткого разграничения дел между приказами и, во-вторых, приказная волокита, порождённая отсутствием уставов и регламентов, определяющих их права и обязанности.

Отсталость России проявлялась особенно в экономике. Если на рубеже XVII-XVIII веков Швеция выплавляла более 30 тыс. тонн железа в год, а её торговый фонд насчитывал 800 кораблей, то металлургические мануфактуры России производили лишь около 2,5 тыс. тонн. А торгового и военного флота Российское государство не имело до конца XVII века вообще.

Основу допетровской армии составляло поместное войско стрельцов – дворянское ополчение, созываемое на случай войны и распускаемое по домам после прекращения военных действий. Стрелецкие полки занимались повседневно выполнением полицейских обязанностей в столице: охраняли царские дворцы, сопровождали царя и его семью, участвовали в подавлении волнений населения городов. Это войско было слабо организованным и плохо обученным, не имело однообразного вооружения. Его нужно было реформировать.

Если в странах Западной Европы крепостнические порядки были давно отменены, в России они продолжали господствовать. Основная масса крестьян находилось в собственности помещиков, монастырей и царской семьи. Земля, обрабатываемая примитивными орудиями, давала низкие урожаи. Крепостничество сковывало хозяйственную инициативу крестьян, тормозило всё новое, что возникало в недрах существовавшей экономической системы, задерживало движение страны.

Нужны были перемены во всех областях жизни. И они наступили и были связаны с именем Петра I.

Пётр I (1672-1725) – сын Алексея Михайловича, 14-й ребёнок в семье и первый от второй жены – Натальи Нарышкиной. Царём провозглашён в 10 лет, а вступил фактически на престол в 17 лет (до его совершеннолетия страной правила его сестра Софья, не родная по матери).

Дело в том, что сыновья, родившиеся от первой жены Марии Ильиничны Милославской (рано умершей), либо рано умирали, либо росли болезненными и слабыми, и отец был в тревоге за судьбу трона. Женившись на Нарышкиной, царь видимо, надеялся укрепить вырождавшуюся династию

В 1676 году царь умер, и престол перешёл к старшему из сыновей, болезненному и хилому Фёдору Алексеевичу, правившему недолго – 6 лет. После его смерти в 1682 г. правительство решает передать трон не следующему по старшинству сыну Алексея Михайловича – Ивану, не способному к управлению, а 10-летнему Петру, отличавшемуся здоровьем, живым умом и любознательностью.

С 1682 по 1689 гг. Пётр живёт в селе Преображенском, изредка выезжая в Москву для участия в царских церемониях или для приёма послов, а также для выхода на церковные праздники. Всё остальное время он проводит в военных играх с участием созданных потешных полков – Преображенского и Семёновского. Принимает он участие и в манёврах на Переяславском озере. Эти годы не пропали даром, они повлияли на формирование интересов у молодого царя к военному делу, наукам и ремеслам, к тем преобразованиям, которые займут весь последующий период в его жизни с приходом к власти летом 1689 года.

Пётр понимал, что Россия, занимая огромные территориальные пространства, но будучи отрезанной от морских берегов, не имела возможности использовать морские пути для развития связей, прежде всего экономических и торговых, с остальным миром. Перспективы развития России немыслимы были без выхода её к незамерзающим морям. Пётр считал это своей важнейшей задачей. На её решение была нацелена и внешнеполитическая сторона его реформаторской деятельности. Русская внешняя политика в первой четверти XVIII века отличалась большой активностью: завязывались международные связи, устанавливались международные связи, устанавливались торговые отношения со сторонами Запада и Востока. При нём впервые в истории России были учреждены постоянные дипломатические представительства и консульства за границей, отменены устаревшие формы дипломатических отношений и этикета.

По мнению Петра борьба за выход к морям решающим условием для ликвидации экономической отсталости России, её политической и экономической замкнутости, для развития промышленности и торговли и укрепления международного положения страны.

Заслуга Петра состоит в том, что он как бы ускорил решение всех этих проблем, властно вторгаясь в различные стороны жизни страны. Этому он отдал весь свой талант и энергию.

students-library.com

Россия в семнадцатом веке

Восстановление страны после опричнины и смуты было завершено только к середине века в основном за счёт роста поместного землевладения. Новая династия Романовых щедро раздавала земли, в результате чего в центре страны практически не осталось черносошных земель. Экстенсивные методы (освоение Поволжья и в конце века Сибири) давали возможность достигать высоких урожаев. Появляются районы, где начинается производство товарного хлеба. Однако в целом в стране продолжает господствовать натуральное хозяйство. Установление крепостного права законсервировало дальнейшее развитие этих районов. Крестьянское хозяйство продолжало производить не только продукты питания, но и одежду, обувь, мебель, орудия труда (в Европе этого уже давно не было).

Именно в XVII в. сложились 2 формы эксплуатации: барщина (в Черноземье) и оброк (натуральный и денежный). Производительность труда оставалась на прежнем, крайне примитивном уровне. Практически не появлялись новые сельскохозяйственные культуры. В советской историографии существует положение о том, что именно в XVII в. в социально-экономической жизни страны начинают происходить изменения, якобы свидетельствующие о зарождении капитализма. Это было сделано для того, чтобы каким-то образом нивелировать (уравнять) отставание России от Западной Европы, показать, таким образом, что капитализм в России имеет относительно длительную историю. Прежде всего, нельзя говорить о зарождении промышленности в полном смысле этого слова. Основной формой промышленного производства оставалось ремесло. Но теперь ремесленники изготавливают не на заказ, а на рынок. Такая форма ремесла называется мелкотоварным производством.

Особенностью русской промышленности является широкое распространение промыслов (солеварение, обработка дерева и кожи, ткачество и пр.). В связи с этим развивается специализация районов. Поморье специализируется на изделиях из дерева и солеварении, Поволжье — на обработке кожи, Новгород и Смоленск — на производстве льна, Тула и Кашира — железоделательном производстве.

Новым в российской промышленности было появление мануфактур. Однако, в отличие от Западной Европы, мануфактуры появились не как реакция на экстенсивное расширение рынка сбыта, а как государственная необходимость. И появились они не в лёгкой (как в Европе), а в тяжёлой промышленности. Хозяевами русских мануфактур были иностранные купцы или государство. Первая мануфактура появилась в 1636г. в Туле, её основал голландец Виниус. Вслед появились и другие мануфактуры. В Москве самыми известными были хамовничья и оружейная мануфактуры, а также монетный двор. В связи со специализацией районов, переходом ремесла в стадию мелкотоварного производства происходит складывание всероссийского рынка, т.е. начинают устанавливаться торговые отношения между различными районами, центром которых продолжала оставаться Москва. (Более половины товаров России проходило через Москву).

Основной формой торговли была ярмарка (сезонная ежегодная оптовая торговля), которая проходила осенью или весной. Эта форма торговли была наиболее оптимальной для любого русского человека. Редкость проведения ярмарок можно объяснить извечной русской проблемой — плохими дорогами, масштабность — отсутствием как таковых денег у крестьян. Крупнейшим торговым центром была, конечно, Москва. Самыми известными были Макарьевская ярмарка близ Нижнего Новгорода, Ирбитская на Урале, Свенская — около Брянска.

Участниками рынка были купцы и их капитал. Гости — высшая категория купцов — имели право выезда за границу, право владения вотчиной, они были освобождены от некоторых повинностей. Гостиная и суконная сотни имели те же привилегии за исключением права выезда за границу. Мелкие торговцы продавали товары (как правило, повседневного спроса), в разнос.

Во внешней торговле государство имело несколько монополий на пушнину, икру. Иначе русский народ не оставил бы ни единого пушного зверя или осётра. С Востоком Россия торговала по Каспию и Волге (Астрахань — центр), ввозили ковры, ткани. Из Европы импортировали металлические изделия, сукно, краски, вина. Россия вывозила пеньку (сырьё для корабельных канатов), пушнину, кожу, техническое сало. Единственным портовым городом был Архангельск. Вся внешняя торговля сосредотачивалась в руках иностранных купцов, русские же не имели ни кораблей, ни капиталов, ни образования, ни определённой организованности. Для того, чтобы сократить проникновение иностранных купцов вглубь страны, в 1663г. вышел соответствующий торговыйустав. Он заменил многочисленные торговые пошлины единым налогом 5%, а для иностранных купцов — 6%, если они продают свои товары в Архангельске, а внутри страны — 8%. В 1667г. по инициативе выдающегося государственного деятеля Ордин-Нащокина был принят новоторговыйустав. Он запрещал торговлю между иностранцами, розничную торговлю иностранным купцам, а так же вводил для них двойные пошлины, если они торговали внутри страны.

Это положило начало российскому протекционизму (политика создания благоприятных условий для отечественных капиталов, торговцев, промышленников), который сам по себе является естественным продолжением или следующей стадией политики меркантилизма. Изначально меркантилизм был направлен на создание и повышение золотого денежного запаса в стране, развитие собственного производства и сферы услуг. Чтобы в стране осталось как можно больше денег, нужно развивать производство для продажи, а не покупки необходимых товаров. На этой стадии политики меркантилизма появляется протекционизм. Все эти новые явления действительно появились в социально-экономической жизни России, но говорить о зарождении капитализма рано.

Основной признак буржуазного общества — появление его основополагающих классов буржуазии и пролетариата. Благодаря преобразованиям Ордин-Нащокина 12 представителей этих классов фактически были во главе правительства. В России только начинает складываться процесс накопления капиталов, а наёмных рабочих не было вообще. XVII в. — период формирования так называемой абсолютной монархии. Она характеризуется сосредоточением полной власти в руках монарха, который полностью распоряжается казной, армией, получает абсолютное право издавать законы и для управления страной создаёт разветвлённый бюрократический аппарат. В Европе абсолютизм появляется, когда старый господствующий класс феодалов теряет своё экономическое могущество, лавируя между этими противоречиями, монарх берёт всю власть в свои руки, пользуясь поддержкой с обеих сторон (в первую очередь со стороны феодалов).

Первыми признаками абсолютизма в России были изменение роли Боярской Думы и сокращение Земского Собора. В 1649г. Земский Собор принимает новый свод законов Соборноеуложение. Последний полный Земский Собор собирался в 1653г. относительно вопроса о присоединении Украины, а самый последний в истории России — в 1683г. Изменилась и ситуация: старая формула «Царь приказал, а бояре приговорили». В Боярской Думе повысился удельный вес дворян (они теряют своё аристократическое значение), внутри возникают дополнительные органы Государственная Палата и Расправная Палата. Дума становится исключительно громоздким учреждением. Изменился сам титул русского царя. Прежний титул «Государь, Царь и Великий князь Всея Руси» заменяется на «Божией милостью Великий Государь, Царь и Великий князь всех Великие и Малые и Белые Русии самодержец». Подчёркивалось божественное происхождение самодержавный характер. Соборное Уложение установило наказание смертной казни за хулу на царя и за умысел против него.